◇「2026年度診療報酬改定の論議がキックオフ 中医協で改定に向けた主な検討スケジュールが了承」から読みとれるもの

・病院経営の逼迫を背景に従前とは状況が大きく異なる2026年度診療報酬改定

・2025年5・6月頃に「医療機関を取り巻く状況」や「医療提供体制」について確認

・2024年度改定後も、医業赤字病院は7割と経営逼迫

■病院経営の逼迫を背景に従前の改定とは状況が大きく異なる2026年度診療報酬改定

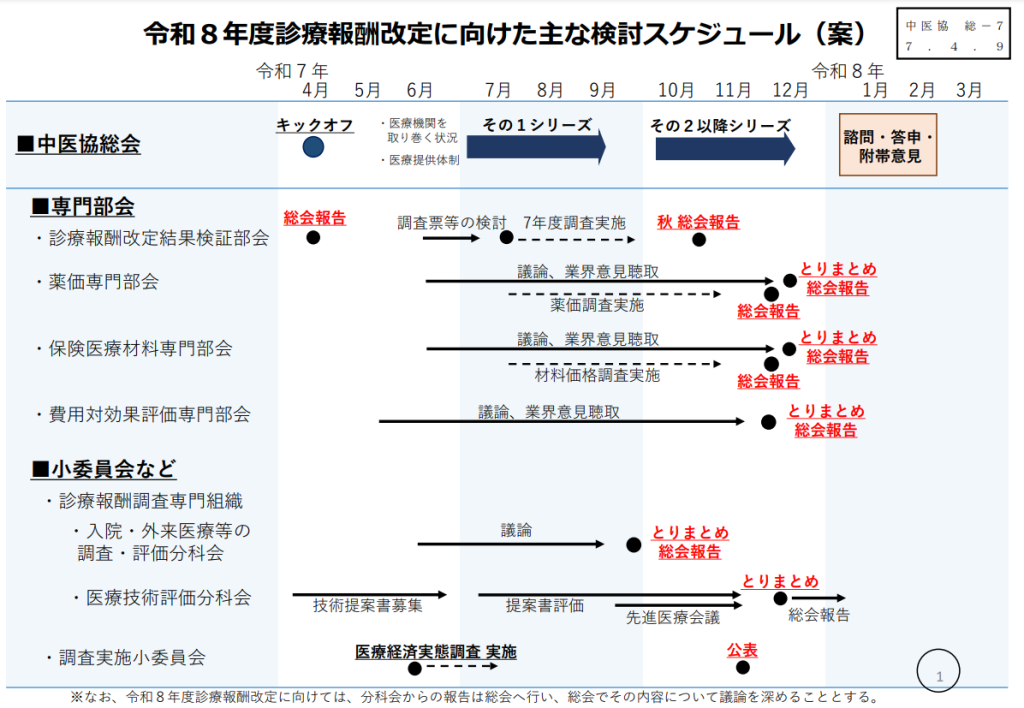

厚労省は4月9日の中医協総会に「令和8年度診療報酬改定に向けた主な検討スケジュール(案)」を提示、了解された。2025年5・6月頃に「医療機関を取り巻く状況」や「医療提供体制」について確認。その後、2025年7~9月頃に総論的な議論(その1シリーズ)を行い、2025年10~12月頃に個別具体的な議論(その2シリーズ)を行う。物価急騰等により医療機関経営が逼迫するなど従前の改定時とは状況が大きく異なる診療報酬改定となりそうだ。(図1 令和8年度診療報酬改定に向けた主な検討スケジュール(案))

従来の診療報酬改定の流れは、①中医協で「春から夏にかけて総論的な第1ラウンド論議を行い、改定の大きな方向を論議」「秋から個別論点に係る第2ラウンド論議」。②中医協の審議を受けて社会保障審議会の医療保険部会・医療部会で、秋から「基本方針」論議を開始し、冬に取りまとめを行う。③内閣が「年末の予算編成過程で「改定率」を決定する」。④中医協で「基本方針」「改定率」を踏まえて詰めの議論を行い、年明け診療報酬改定の内容を決定する(答申→施行)-となっている。

しかし、①物価急騰等により医療機関経営が逼迫するなど従前の改定時とは状況が大きく異なる。②地域医療構想の目標となる2025年度を迎え、また新たな地域医療構想を含めた医療提供体制改革の動きが進んでいる-ことなどを踏まえ、本格的な改定論議に入る前(2025年5・6月)に「医療機関を取り巻く状況」や「医療提供体制」について確認することが必要との認識から、厚労省当局は今回のスケジュール案を示した。

具体的には、2025年5・6月頃に「医療機関を取り巻く状況」(物価の急騰、人件費の急騰、医療機関経営の逼迫等)や「医療提供体制」について確認⇒2025年7~9月頃に「総論的な議論」(その1シリーズ)を行う⇒2025年10~12月頃に「個別具体的な議論」(その2シリーズ)を行う⇒年末(2025年末)の2026年度予算編成を経て、年明け2月(2026年2月)頃に答申を行う。併せて、薬価・材料価格に関する専門部会、医療技術評価分科会、入院・外来医療等の調査・評価分科会などの検討も進める。

■2024年度改定後、医業赤字病院は7割と経営逼迫~6病院団体の緊急調査

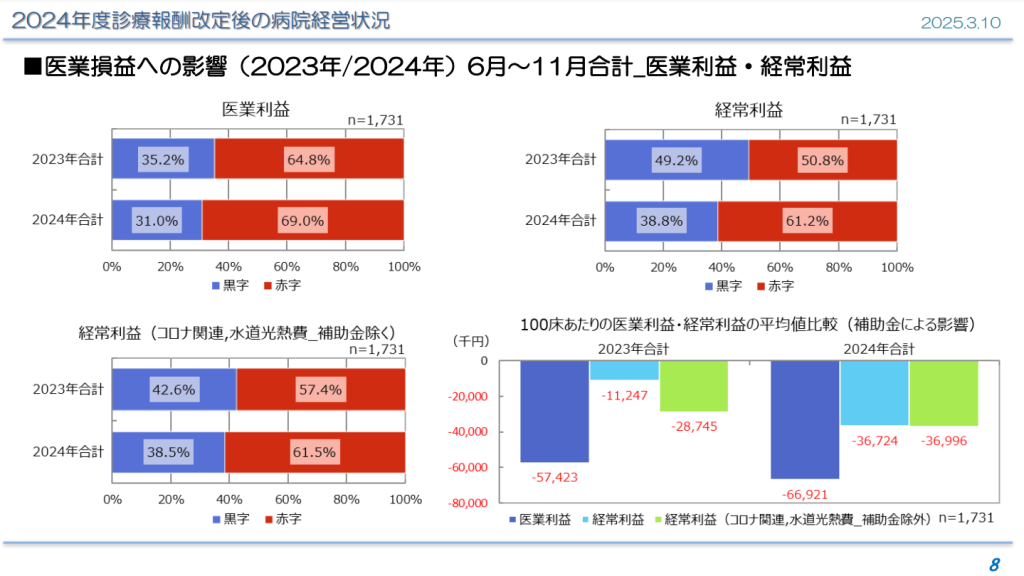

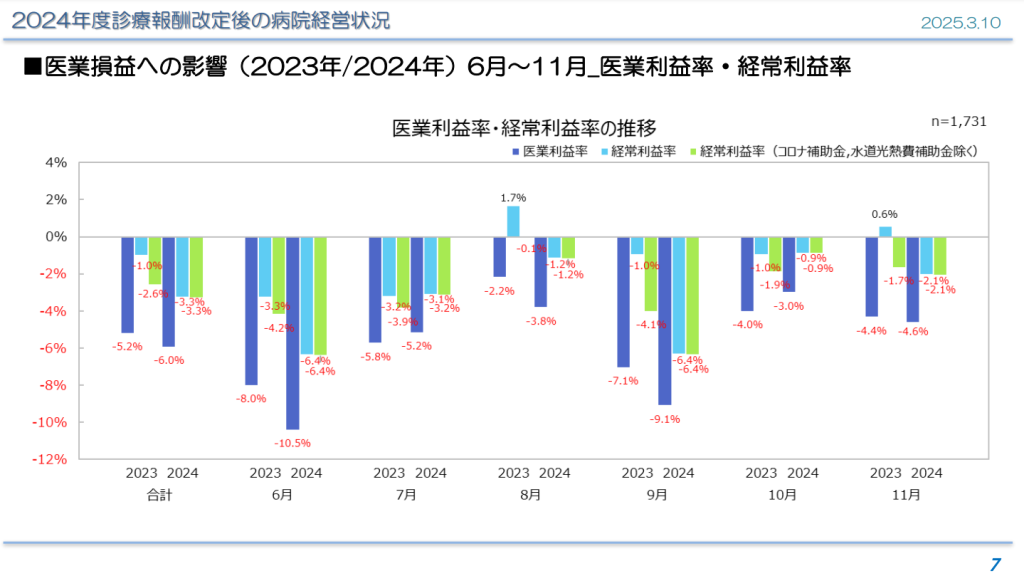

2024年度診療報酬改定にもかかわらず、医業利益で赤字病院の割合は前年比4.2ポイント増の69.0%と7割に達し、経常利益で赤字となった病院の割合は10.4ポイント増の61.2%と、物価急騰等により医療機関経営が逼迫している状況が、2025年3月10日に公表された6病院団体による緊急調査で明らかになった。(図2 医業損益への影響(2023年2024年)6月~11月合計_医業利益・経常利益)

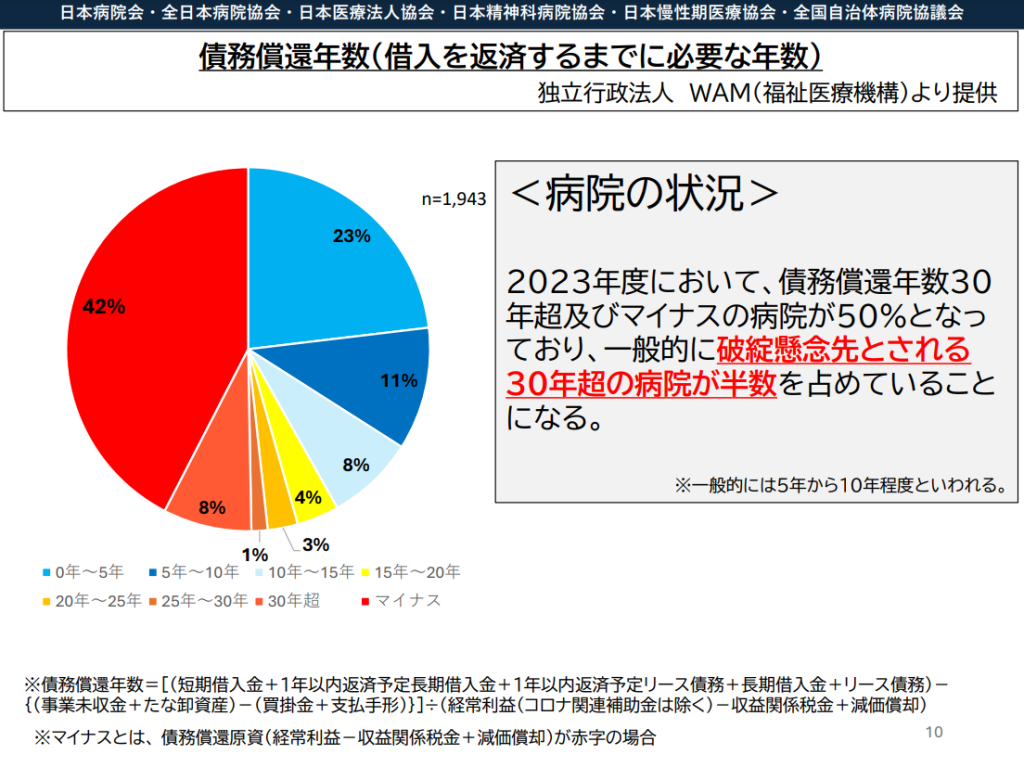

日本病院会・全日本病院協会・日本医療法人協会・日本精神科病院協会・日本慢性期医療協会・全国自治体病院協議会の6団体は3月10日、「緊急調査 2024年度診療報酬改定後の病院の経営状況」を公表した。2024年度診療報酬改定の影響を調べるため、6病院団体の会員を対象に2024年度改定後の病院の経営状況に関しての緊急調査を実施し、1816病院から回答(有効回答1731病院)を得た。それによると、①2024年診療報酬改定後、病床利用率は上昇傾向にあるものの、医業利益率、経常利益率は悪化傾向が認められた。②医業利益の赤字病院割合は69%まで増加、経常利益の赤字病院割合は61%まで増加した。③2023年度WAM(福祉医療機構)データの債務償還年数の分析では半数の病院が破綻懸念先と判断される30年を超えていた。(図3 債務償還年数(借入を返済するまでに必要な年数))

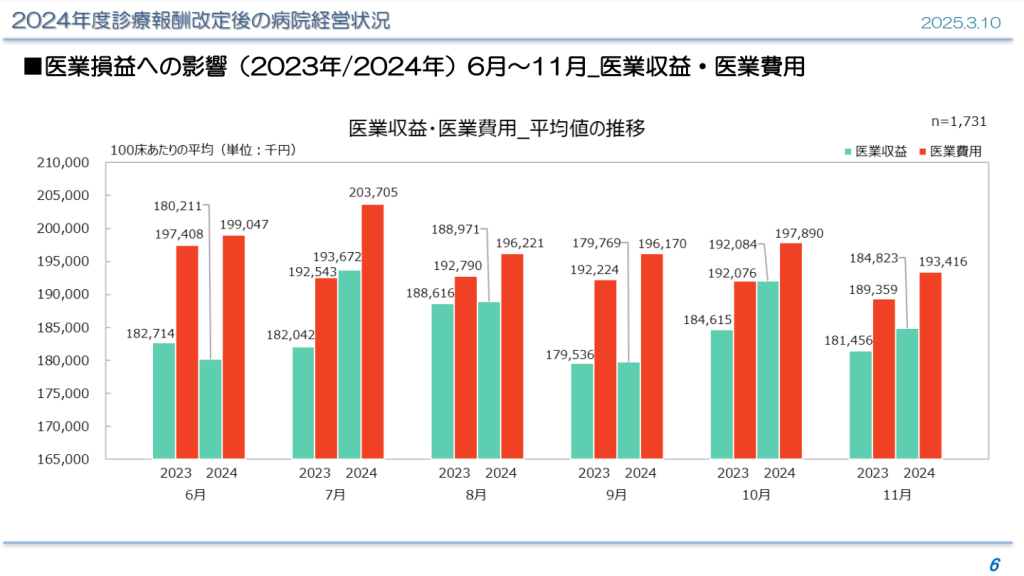

医業収益・医業支出(費用)については、2024年度改定の前後で「概ね増加」しているものの、いずれの月でも「医業支出>医業収益」となっており、「医業利益率」は2024年度改定の前後から「概ね悪化」している(増収減益)。「経常利益率」についても、同様に「概ね悪化」していることが明らかになった。(図4 医業損益への影響(2023年/2024年)6月~11月_医業収益・医業費用)(図5 医業損益への影響(2023年/2024年)6月~11月_医業利益率・経常利益率)。

さらに、医業利益赤字病院は改定前の64.8%から改定後には69.0%に増加(悪化、4.2ポイント増加)。経常利益赤字病院は改定前の50.8%から改定後には61.2%に増加(悪化、10.4ポイント増加)。赤字病院と黒字病院とを比較すると、医業支出(費用)の改定前後の伸び率に違いはない(いずれも2.6%増)。しかし、両者には「病床利用率」に大きな違い(黒字病院の2024年度改定後病床利用率平均は85.5%、赤字病院では77.5%で、8.0ポイントの開き)があり、結果、医業収益の伸び率に差が出ている(黒字病院では2.3%増、赤字病院では1.7%増で、0.6ポイントの差)。

■6病院団体「ある日、突然病院が無くなる」と現状を危惧

「緊急調査 2024年度診療報酬改定後の病院の経営状況」を受け3月12日、日本医師会と6病院団体は記者会見を開き、①診療報酬は公定価格。しかし物価・賃金の上昇に対応して診療報酬が上がっていない。②結果、多くの病院は深刻な経営難に陥っている。③また、医療・介護に従事する数多くのスタッフの賃金を、他産業と同じように上げることが難しくなっている。④物価・賃金の上昇に適切に対応した診療報酬の仕組みが必要であると、逼迫した経営状況を訴え、「病院をはじめとする医療機関の経営状況は、現在著しく逼迫しており、賃金上昇と物価高騰、さらには日進月歩する医療の技術革新への対応ができない。このままでは人手不足に拍車がかかり、患者さんに適切な医療を提供できなくなるだけではなく、ある日突然、病院をはじめとした医療機関が地域からなくなってしまう」と危惧をあらわにした。

2026年度診療報酬改定に向けて、①『高齢化の伸びの範囲内に抑制する』という社会保障予算の目安対応の廃止。②診療報酬等について、賃金・物価の上昇に応じて適切に対応する新たな仕組みの導入-を求める合同声明を発した。

ツツジの盛り。

街路や公園のツツジは4月後半から5月上旬がピークだ(東北や北東北、北海道は少し遅くなるのかもしれないが)。どちらかといえば、満開後は、雨風の影響ですぐ散ってしまう、儚いイメージのある 桜 とは異なり、白・赤・ピンクと、力強く咲いている。ちょっとやそっとの雨風にはびくともしない。そんな季節ともなれば時として汗ばむ陽気、行楽日和。大型(今年は小型?)連休とも相まって、見る者の心を艶やかに染め上げる。

そんなツツジの季節が印象的な映画、「花まんま」(主演:鈴木亮平 有村架純)。

全編に渡って主演も助演も脇役も「関西弁120%」のこの映画、「いったいどんだけ、人に涙を流させんねん!ひどい映画だ!」と何度心の中で突っ込みを入れたことか(誉め言葉である)。ダブル主演の新婦役、有村架純ですら、スクリーン内で涙も鼻水が止まらぬほどのクライマックス。メイクも涙で流れ落ち、もはや本当に泣いていたとしか思えない。観ているこちらも、涙も鼻水も止まらない。事前に「ティッシュペーパーをご準備ください」とか、ポケットティッシュを配る企画とタイアップするとか、運営に物申したいほどだ。目が腫れ上がってしまったではないか(※1)。

この映画の舞台は大阪なので、病院のシーンもあったが関西の病院が登場する。それなりな総合病院だろうと思っていたら、淡海医療センターであった(滋賀県草津市)。以前は草津総合病院と呼ばれていた。草津市には自治体立の「市立病院」は存在していないので、この病院が地域医療に果たすべき、期待されている医療機能は多く、責任も重い(ことと思う)。

全国それぞれの地域で、地域医療を守るべき医療機関は規模の大小を問わず、それは地域住民の「最後の砦」ともいうべき存在だ。

本文中にある表現を用いるならば、

「ある日、突然病院が無くなる」

と、現状を危惧した6病院団体が、危機感もあらわに合同声明を発したのだという。

今回は、2年に一度のこととはいえ注目度の高い、今回は「俄然」注目度の高くなるであろう「2026年度診療報酬改定」の議論がキックオフした、というのがテーマだ。

まずは政治家のコメントを紹介したい。

〇田村憲久衆院議員:補正予算はまだまだ十分に行き渡っていない

田村憲久自民党社会保障制度調査会長。田村憲久氏会長は4月14日の自民党社会保障制度調査会で、厚労省から医療・介護・障害福祉分野の経営状況と賃上げ状況について報告を受け、「人件費を上げるために、例えば院長が給料を下げざるを得ないというような状況を各地でお聞きをする」と述べ、「急激な賃金、物価の高騰に十分に対応できるような報酬改定の内容になっていないというのが現状だ」との認識を表明した。また、「補正予算など対応させていただいているが、まだまだ十分に行き渡っていない」とも指摘した。

田村議員の仰っている2024年度補正予算1,311億円は、WMN2025年3月号 厳しさ増す病院経営、2024年度補正予算で「医療施設等経営強化緊急支援事業」 病床削減には410万円支給する「病床数適正化支援事業」など で採り上げたものだ。詳細はこちらでご確認いただきたい

確かに、まだ十分に行きわたってはいないのだろう。さらに、詳細は割愛するが、1,311億円のうち、急激な賃金、物価高騰への対応に関しては、約828億円がこれにあたり、仮に病院だけに行きわたるとすると、約8,200病院なので、一病院当たり約1,000万円だ。診療所も補正予算の対象となり得るだろうから、全て行き渡ったとしても金額的に十分とは言い難い。

「院長の給料を下げる」か。

一昔前の状況であれば、それはお役人の狙い通りだったのかもしれないが、院長の給料をゼロにしたところで、その金額全てを現況の賃金増、物価高騰へ充てたとしても、数ヶ月も持たないのではないか。

次はこんなコメントだ。

〇衛藤晟一衆院議員:骨太と年末の予算編成に向けて議論になるが、それで間に合うのか」

自民党社会保障制度調査会介護保険委員会の衛藤晟一委員長は、米・トランプ関税に対する経済対策として「一次給付金でやるのか、あるいは消費税減税でやるのか、という問題が起こっている」と述べながら、「消費税をカットするとなると社会保障費を5%削ることになる。そうすると15兆円ぐらいは出さなければならない。また国債発行となったら、おそらくもう前向きにいかないだろう」と指摘。その上で衛藤委員長は、「骨太と年末の予算編成に向けてという議論になると思うが、それで間に合うのか。本気で議論しないと(地域医療、病院、介護施設は)潰れるのではないか思っている」と警鐘を鳴らした。

消費税1%で約3兆円、と言われているので、5%だと15兆円か。税金や社会保障給付費は、ある意味「見える化」できており、「財政中立」である以上、何かを減らそうとすれば、すぐ「財源はいくらでどこから持ってくれば良いのか?」の議論となってしまう。確かにそうなのだろうが、正直なところ、「財政中立」を錦の御旗とするなら、どれだけ警鐘を鳴らしても意味をなさないのではないか。それくらいの金額規模である。

厚生労働大臣のコメントだ。

〇福祉医療機構による資金繰り支援のための融資の特例などの対策も進めていく

3月25日の大臣記者会見で福岡厚生労働大臣。記者から日本医師会と病院団体から、経常利益が赤字となっている病院が61%に増加しているという調査結果の受け止めを問われ、「指摘の調査結果については承知しており、医療機関の経営状況については、物価高騰や賃金上昇、医療需要の急激な変化など、大変厳しい状況に直面していると認識している。厚生労働省としては、令和6年度の報酬改定で一定の措置を講じた上で、目下の状況を踏まえ、補正予算において、物価高騰への対応や経営状況の急変に対応する緊急的な支援として約1,300億円の措置を盛り込むとともに、令和7年度予算案では、医療機関の入院時の食費基準の引き上げを行うこととした。まずは、こうした措置を着実に実施し、必要な支援が行き届くよう取り組むとともに、その効果や、物価等の動向、経営状況など、足下の情勢変化もしっかりと把握した上で、必要な対応を検討してまいりたい。また、資金繰り悪化により医療が継続できなくなる事態は避けなければならないため、今後、福祉医療機構による、資金繰り支援のための融資の特例などの対策も進めていきたい」と答えた。

経常利益赤字が61%とあるが、よくよく本文を読むと、医業利益赤字は69%である。

医業経営を行うということは、かくも難しいことなのか。それとも診療報酬の設定自体が間違っているのか、はたまたOECD諸国との比較によって指摘されているように、医療機関の数自体と人口10万人当たりのベッド数が多い ことに起因しているのか。

果たして厚労省は、どの部分に焦点を当てようとしているだろうか。

今度は厚労省官僚のコメントを。

〇人件費に次いで経営に大きな影響を及び「委託費」などの状況を分析

今後の議論に向けて「さらなる分析」「最新データの収集」を求める声も両側委員から出されたのを受け、米田保険医療企画調査室長は、①医療機関の機能別・規模別・診療科別の医業利益率を分析する。②人件費に次いで経営に大きな影響を及び「委託費」などの状況を分析する—などの考えを示した。

分析は結構だが、①は、これまで何度も行ってきているのではないだろうか。②は、これまであまり触れてくることのなかった項目だ。

院内業務でアウトソーシングが可能になった「医療関連サービス」だが、元々各医療機関が自前の職員を雇用して行ってきた(材料費もあるだろうが主に人件費)。それが自前で行うよりも(例えば国家資格者が行うよりも)、無資格者が行った上で業務の質が担保されればアウトソーシングに分がある、そのような考え方で医療関連サービスの外部委託化は進んできた。いくら分析してみたところで、絶対額として「高すぎる」と一見すれば感じたとしても、根拠立てて分析すると、自前で行うよりは効率的に行われている、という答えに帰結しそうな気がする。診療報酬には付き物の厳格な「配置基準」という制約もないので、ある意味当然ともいえる(それは自前であっても同じことなのだろうが)。

問題は消費税(現税率10%)をどう考えるかである。自前で業務を行うならば消費税の10%はかからないからだ。

今後も消費税率が上がるとなれば、委託費にかかってくる消費税(医療機関にとってはいわゆる「損税」といわれる金額と課題が、これまでより顕在化してくるのだろう。そしてまた、財源論が浮上してくるのである。

財務省官僚のコメントだ。

〇病院勤務医から開業医にシフトしない診療報酬体系

4月23日開催された財政制度等審議会・財政制度分科会で財務省は、国民負担増の抑制のために、社会保障関係費の伸びを「高齢化の範囲内に抑える」方針を継続する必要があると指摘。医療法人の職種別給与・人数提出の義務化や「病院勤務医から開業医へのシフトを起こさないような診療報酬体系の見直し」など、医師偏在対策に関する診療報酬上の措置などを主張する資料を提出。2026年度診療報酬改定について、これまで進めてきた「2025年に向けた改革」のバトンを引き継ぐ改定であり、新たな地域医療構想や医師偏在対策の強化、そして、施行が本格化する「かかりつけ医機能報告制度」の後押しともなるようなメリハリのある改定とすべき」と強調した。財政制度等審議会の「建議」(春の建議)としてまとめられ、6月の「骨太方針2025」や、その後の社会保障審議会(医療部会、医療保険部会、介護保険部会)や中央社会保険医療協議会などでの議論にも影響を及ぼす。

決して褒めているわけではないが、財務省の主張はこれまで通り、ブレていない。おそらくこれからもそうなのだろう。

国民の生命も大事だが、その前に、その拠って立つ処の国の財政(≒国の生命)を健全化することの方にこそプライオリティが置かれているのだ。

議論のかみ合うはずもない。

今度はこんなコメントを。

【経済財政諮問会議メンバー】

●2025年は、団塊の世代が75歳以上となる節目の年。高齢化だけでなく金利上昇など経済情勢の複雑化する中、社会保障の持続可能性の確保はより切迫感を持って取り組むべきである。

●1%の報酬改定で5000億円の医療費抑制となり、国民一人一人にどのような影響があるか分かりやすい形で示していくべきである。その上で次回の改定にあたっては診療所と病院のメリハリある作業を期待したい。

●医療政策についてエビデンスに基づく議論を進める前提としての公的財源の投入に対する説明責任を果たす観点から、職種別給与を含め医療機関の経営情報の徹底的な見える化を断行すべき。また、かかりつけ医機能報告制度に関して国民・患者目線での有意義な情報開示となるよう不断の見直しを図るべきである。

こちらもブレていない。

国民一人一人に

「医療費が増えますけどいいですか?」

こんな質問をして「いいですよ」と答える人はおそらくいないだろう。

「影響」ともあるので、

「医療費が増えないためにはこんなことを我慢しないといけませんがそれでもいいですか?」

このような示し方が現実的なのだろうが、果たして正しく伝えることが出来るのだろうか。

次は中医協委員のコメントを。

【診療側】

〇長島日医常任理事:純粋な形で診療報酬を引き上げなければならない。

4月23日の中医協で診療側の長島日医常任理事は、「最大の課題は医療機関の収支改善。純粋な形で診療報酬を引き上げなければならない。これを議論のスタートラインとすべきだ」と発言。

【支払側】

〇松本健保連理事:足元の状況だけではなく長期的な視点で見ることも重要

「医療機関を取り巻く状況については、足元の状況だけではなく長期的な視点、トレンドで見ることも重要」と指摘。「賃金・物価が上がらない状況下でも医療費の水準が増加し続けていることに強い危機感を持っているので、医療保険制度の持続可能性の観点についても議論ができるよう準備をお願したい」と求めた。

当然といえば当然だが、こちらも 真っ向 とまではいかないものの、対極にあるコメントである。

病院団体のコメントだ。

〇医療法人協会:「診療報酬で評価されない」部分の経費増も顕著

日本医療法人協会の太田圭洋副会長。「診療報酬で評価されない」部分の経費増(例えば電子カルテ、償還価格が設定されない高額医療機器など)も顕著である。こうした物価全体の急騰にも対応できる診療報酬改定が必要である」。

〇日慢協:人材確保には、施設基準・人員配置基準の緩和を

日本慢性期医療協会の池端幸彦副会長。人材確保が極めて難しくなっており、「施設基準・人員配置基準を緩和するとともに、医療の質が下がらないように新たなアウトカム評価を組みわせた評価(加算創設等)」を検討する必要がある。

確かに、「診療報酬で評価されない」部分の経費増については同情せざるを得ない。本当にもろもろお金のかかる時代である。

病院経営層のコメントだ。

〇病院新築で手術が大幅増、増収につながった

病院の新築で患者増となり、手術件数が大幅に増え、増収につながった。

〇ネットの取り組みで患者増

若干増えたのは、ネットでの取り組みを行ったことで患者が増えたため。経費は人件費を含め上がり続けている。

〇救急患者の受け入れが増加し、経営に寄与

救命救急センターの取得。救急患者の受け入れが増加し、経営に寄与した。

〇補助金申請にしても手間ばかりかかり大変な労力

補助金申請にしても手間ばかりかかり大変な労力を強いられていてメリットなど感じられない。そもそも医業そのものに対する正当な評価がなされず、感謝もリスペクトもないとなるとはっきり言ってやる気を失う。

〇人手不足で「割の良い検査が減った」

人手不足で割の良い検査などが減った。人手不足による内視鏡検査・検診の一時中止。

比較的それでもまだ黒字に近い医療機関のコメントなのだろう。

患者増には今後ますます医療機関ごとの巧拙の差が当然出てくるだろう。にしても、救急患者増・手術件数増、結果入院患者増、病床稼働率増、収入増 と、一昔前なら収入増なら病院経営は潤っていたはずのことが、経費がそれ以上に上がり続けている、というのが何とも深刻な状況である。

福祉医療機構(WAM)のコメントだ。

〇物価高騰対策で無利子無担保の融資拡充

福祉医療機構は4月8日、物価高騰の影響で収支の悪化した病院や福祉施設向けの融資制度を明らかにした。2024年度補正予算で創設した融資制度を拡充する。福祉施設の場合は無利子の期間が1年6カ月以内だったが、2025年度は2年以内に延ばす。職員の処遇改善に取り組み、経営改善計画を提出することが条件に、無担保での貸付限度額を「500万円か直近の事業収入の2カ月分のいずれか高い方」とする。

5月1日付の福祉医療機構の貸出金利が、甲種(病床不足地域)の貸付金利が27年超~30年で2.3%、乙種(病床過剰地域)で同期間2.8%と、これまでならそこが最長の貸付期間であった。

昨今の医療機関の経営状況の悪化を受け、甲種37超~39年2.6%、乙種同期間3.1%と、期間が10年延長の設定がなされたのは象徴的だ(【図‐3】再掲)。

医師のコメントだ。

●人件費、材料費の高騰に加え、診療報酬改定による減収。ロボット手術や鏡視下手術が中心の時代にもかかわらず、手術等の点数が低すぎる。昔と違い、手術に対しコストがかかりすぎる。

●特定疾患指導料を月2回算定していたのが出来なくなり、生活習慣病指導管理料ではマイナス面しかない。

●人件費の増大、物価高騰に伴い医療機器メンテナンス等の高騰が経営を圧迫している。

●人件費を抑える目的で、事務員を1人減らした。

医療安全の視点は、表面的には見えないが、じわじわと医療機関の費用増を招いているのだろう。

今度は医業系コンサルタントのコメントだ。

〇2026年度診療報酬改定に向けてデータに基づく経営判断の体制構築

2026年度診療報酬改定に向けてクリニック経営者がいま取るべき5つの対策として、

① 経営状況の可視化と分析

② 多角的な収益源の確保

③ 業務効率化と人材戦略の見直し

④ データに基づく経営判断の体制構築

⑤ 医療連携と地域での立ち位置の強化

-があげられる。このうち、注目したいのが、④データに基づく経営判断の体制構築である。2026年度改定に向けた議論では、様々なデータが重視される。診療実績データの蓄積と分析、患者満足度調査の定期的実施、地域医療ニーズの調査、経営指標のモニタリングと改善など、データを活用し、改定後に迅速に対応できる体制を整えておきたい。

診療報酬が上がるにしても、変わらないにしても、今やエビデンスに基づく議論が必要であり、なんでも「見える化」していなければ議論にもならない。そういう意味では、医業系コンサルタントのコメントは正鵠を射ているのだろう。

最後に、患者からのコメントを紹介して締めくくりとしたい。

〇山間部の高齢者は医療を受けられなくなる

山間部の高齢者は医療を受けられなくなる。帝国データバンクは1月22日、2024年の病院・診療所の倒産が37件、休廃業・解散が604件に上り、過去最多となる計641件が事業を続けられなくなったと発表した。開業医の高齢化によって診療所の休廃業・解散が増えており、2026年には歯科を含めた倒産や休廃業等が計1000件に達する可能性が高いとみている。実家新潟県の山間部では、高齢の開業医が、患者減少で経営悪化した上に跡継ぎがなく閉院する診療所が相次いでいるという。このため、70歳を超える両親は1日がかりで町の病院に通院している。高齢者人口が増える首都圏の診療所は在宅医療専門のクリニック開業が増加している。

住み慣れた土地で暮らし、生涯を終えたい。

誰もが願うことだが、ポツンと1軒家に好んで住まおうとする方はともかく、社会保障的なインフラを享受(享受という表現が適切かどうかわからないが)しようとすれば、もしかすると人や機能の集積した場所に住むという選択肢を、否応なく受け入れなければならない。

そんな時代がいよいよやってくるのかもしれない。

<ワタキューメディカルニュース事務局>

(※1)…

繁田仁役の酒向芳と、子役 田村塁希と小野美音、特に小野美音の演技が素晴らしかった。

「一生のお願いや」。

そういえば最近このフレーズを使ったことはないなぁ。筆者はもうすでに「一生のお願い」は使ってしまったのかもしれない。 コナン一強的なゴールデンウィーク前映画としては、少なくとも内容的には善戦してくれる部類なのではなかろうか。

他、パリピ公明(主演:向井 理)も素晴らしかった。何という贅沢な映画であろうか。音楽の素晴らしさに魅せられた。かの諸葛孔明も、このまま現代にとどまり、三国時代に逆戻りしたくはなかろう。ダブルチート含め、策略を巡らせる役がハマリ役だ。ところで宮野真守も出演していたが、彼は声優だったのでは?キータクラー(ウイングマン)の時もそうだったが、振り切った演技をさせたらMIPやな~。

<筆者>