◇「施行から10年の医療事故調査制度 厚労省医療安全に関する検討会が2025年秋に意見とりまとめ」から読みとれるもの

・2024年末までに報告された医療事故は累計3258件、年平均350件前後で推移

・医療機関が実際に報告した割合は約7割

・調査報告書の公表を巡り、賛否両論

■医療事故調査制度、施行から10年、年平均350件前後報告された医療事故

2015年10月に施行された医療事故調査制度が、今年で10年の節目を迎える。制度は、医療行為に関連して患者が死亡した場合に、医療機関が院内調査を行い、医療事故調査・支援センターへ報告する仕組みである。目的は責任追及ではなく、事故原因の分析と再発防止策の提言を通じた医療安全の向上にある。

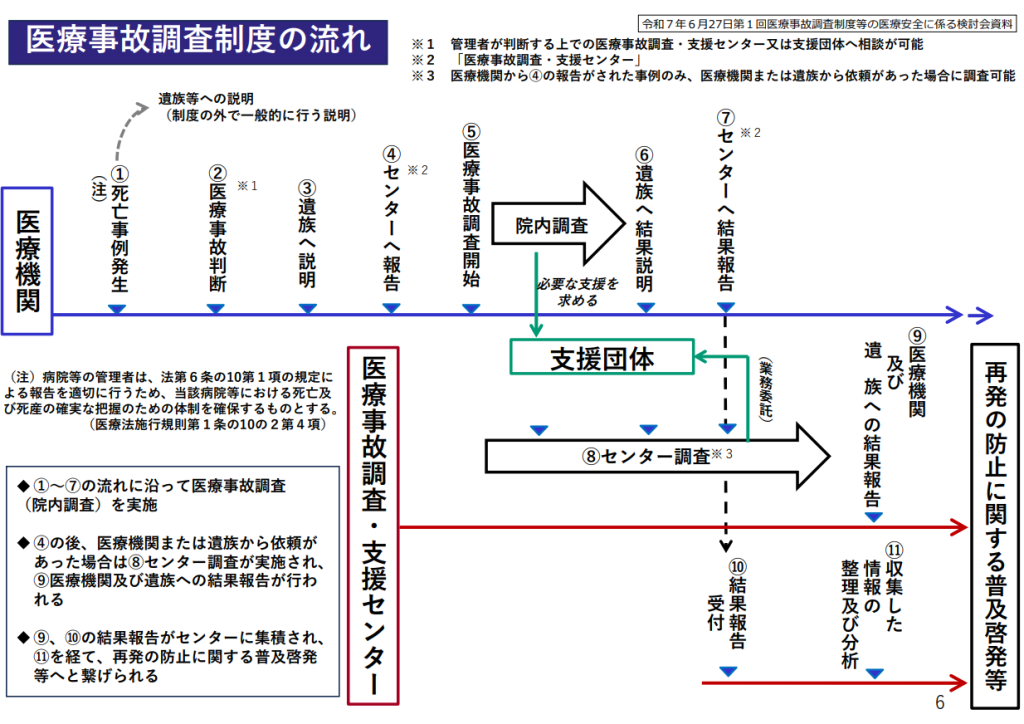

医療事故調査制度は、①医療事故が発生した場合、医療機関等の管理者(院長など)は、速やかにセンターへ事故発生を報告。②事故が発生した医療機関等が「自ら」事故原因を調査「院内調査」し、調査結果をセンターに報告。③当該医療機関等は、調査結果に基づいて事故の内容や原因を遺族に説明。④センターで事故事例を集積、分析し具体的な再発防止策などを構築し、公表-の流れで進められる。(図5 医療事故調査制度の流れ)。

医療事故調査・支援センター(公益財団法人 日本医療機能評価機構)の「2024年年報」によると、2015年制度開始から2024年末までに報告された医療事故は累計3258件。年平均350件前後で推移し、院内調査報告書の提出率は約87%に達する。外部委員の参画率も高く、制度の透明性確保に一定の成果を示している。一方、病理解剖の実施率は2018年の39.9%(144件)をピークに減少傾向にあり、2023年には28.5%(91件)にとどまった。医療機関の負担や遺族との調整の難しさが背景にあるとされる。

医療安全の取り組みを更に充実・推進するために設置された厚労省の「医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会」(座長=山本和彦中央大学法科大学院教授)の第1回会議が6月27日に開かれ、医療事故調査制度(医療事故調)を含む医療安全施策について課題を整理して対応策を検討し、今秋までに一定の取りまとめを目指す。

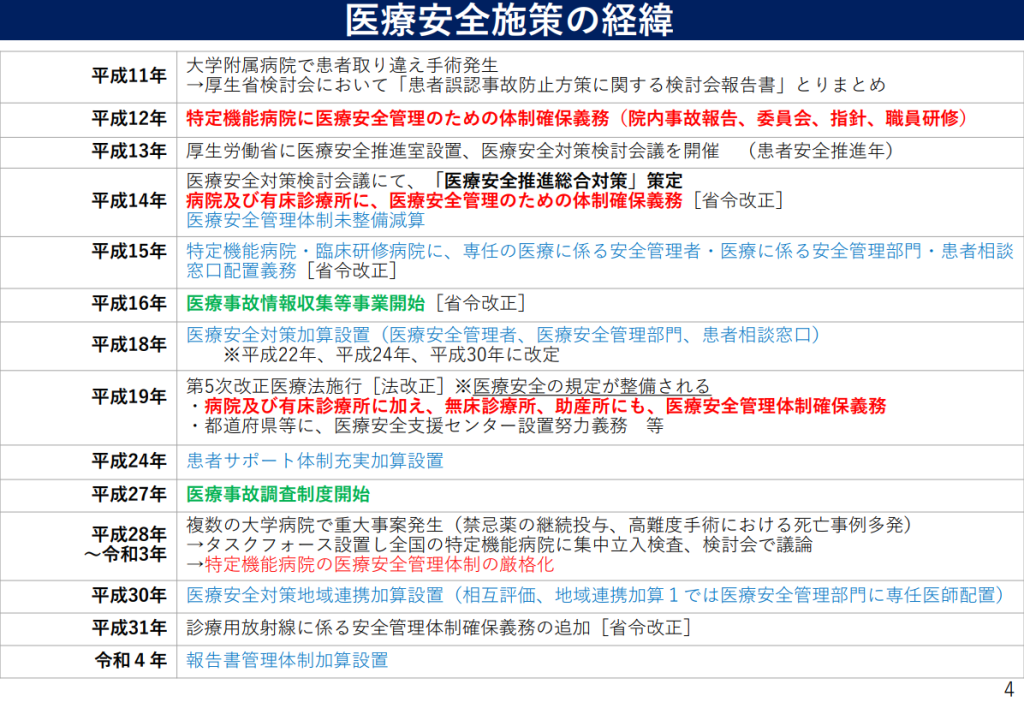

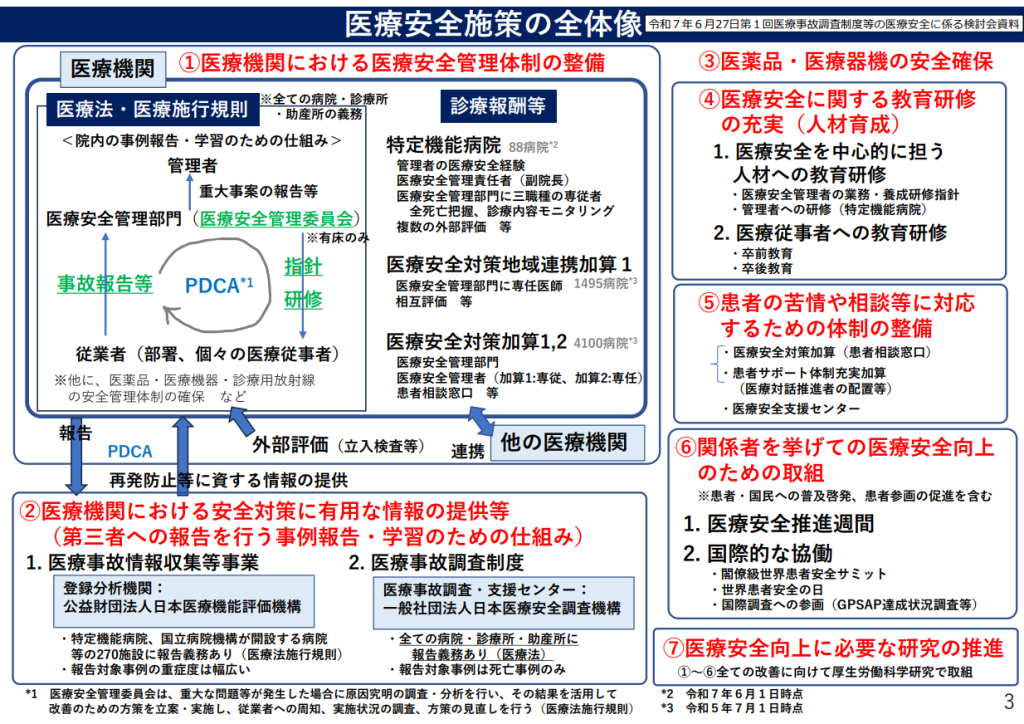

日本では、1999年(平成11年)に横浜市立大学医学部附属病院で起きた患者取り違え事故を契機に、2002年に医療安全推進総合対策が策定された。同年から病院と有床診療所に、2007年からは無床診療所と助産所に対し、医療機関内部での事故報告など医療安全管理体制の確保が義務付けられた。さらに、2015年には医療事故制度が施行され、医療法で定める医療事故が発生した場合には、第三者機関である医療事故調査・支援センターへの報告や医療事故調査の実施などを行うことが義務付けられた。(図6 医療安全施策の経緯)(図7 医療安全施策の全体像)

6月27日の第1回会議では、厚労省が1999年の横浜市立大学附属病院における「患者取り違え事件」以降の医療安全施策について説明。続いて、医療機関で生じた事例を把握し、再発防止等に生かす仕組みについて、横浜市立大学附属病院医療安全管理部の菊地龍明氏が「日本の医療安全 25年の歩み 医療現場がどう変わったか」、名古屋大学医学部附属病院患者安全推進部の長尾能雅氏が「患者安全におけるインシデント報告・学習システムの位置づけと課題」についてそれぞれ説明した。

■「センターへの報告奨励」事故、報告は7割にとどまる

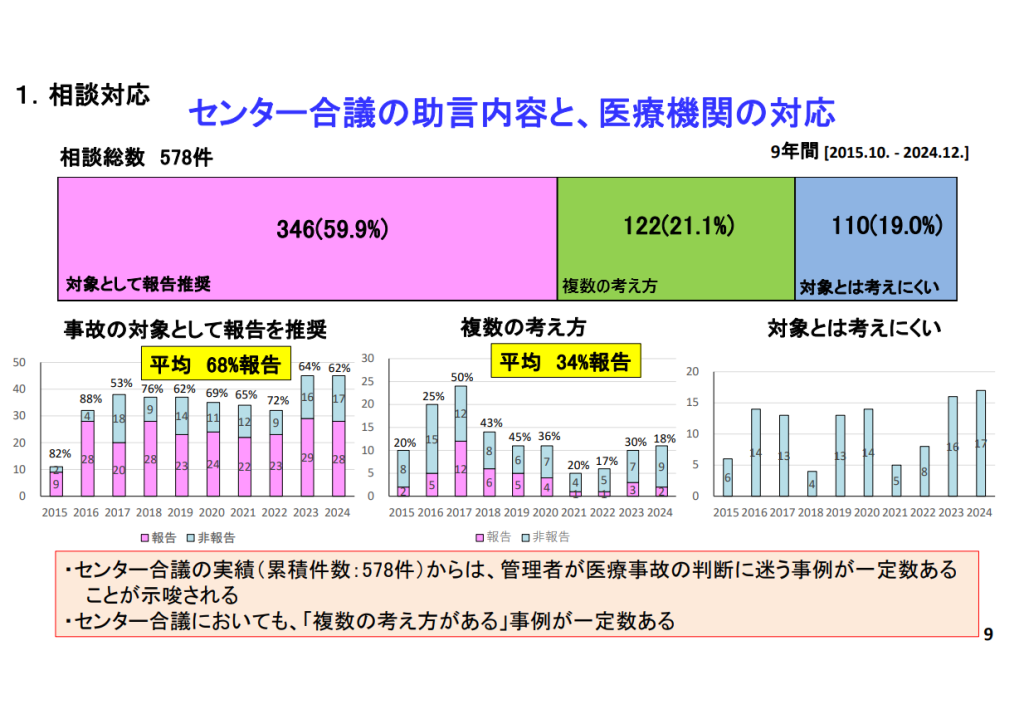

8月8日開かれた同検討会の第2回会議では、日本医療安全調査機構、患者や医療機関などさまざまな立場の計6団体からヒアリングを行った。そのうち、医療事故調査・支援センターが医療機関に対して「センターへの報告を推奨」とした医療事故のうち、医療機関が実際に報告した割合が平均68%と約7割にとどまっていることが明らかになった。(図8 センター合議の助言内容と、医療機関の対応)

医療事故調査・支援センターが行う調査報告書の公表を巡っても議論があり、患者遺族の立場からは公表を求める声が上がった一方、医療者側は責任追及につながるほか、報告件数の減少を招く懸念から反対。センターも個人情報保護の観点から「公表にあたっては極めて慎重に考える必要がある」とし、慎重な姿勢を示した。

その他、「報告すべき医療事故か否かの判断の院内体制」「医療機関の管理者および医師らの制度への理解を深めるための研修を強化する必要性」「医師や看護師など人的リソースが限られている中小規模の医療機関や診療所へのサポート体制」「外部委員の派遣など、支援団体における効果的な支援体制の在り方」などの意見が出された。

8月の猛暑が終わり、9月に入ってもまだまだ暑い日が続く(9月5日現在)。

今年の夏の映画は、際立って大ヒット中の「鬼をやっつけるのがテーマ」の映画以外にも、大作がいろいろあった(と思う)。

個人的には「ベスト・キッド:レジェンズ」が爽やかで良かった。筆者が初めてこのシリーズと出会ったのは高校生の頃だったか?「ミヤジ(ギ)ドウカラテ」の伝承者、ダニエル・ラルーソ役のラルフ・マッチオの登場には驚いた。さらにはCMを見ていてもしばらくは気づかなかったが、しかしよくよく見ればジャッキー・チェンが!すごいキャストではないか。とても素直な主人公とガールフレンドとその父、カンフーと空手の融合、最後の最後まで憎んでも飽き足らない設定の敵役など、おそらくこのシリーズの特徴なのだろう。カラテを知らない人が見ても、どこでポイントを獲得したかが瞬時に理解できるような、格闘ゲームのような現代風のテイストも加わって、娯楽映画としてそれなりに納得感があった(と筆者は感じた)。それと、「雪風」も良かったなぁ(ちなみに筆者は高校時代に観て以来、このレジェンドまで、ベスト・キッドシリーズを観たことがない)。

そして医療業界関係者としては、「劇場版TOKYO MER 走る緊急救命室 南海ミッション」は必見だろう。あれだけ暇をしていたはずなのに、映画が始まった途端、よくもまあ、次から次へと南海MERにピンチが訪れるものだ。ピンチを脱する都度ごとに、憎らしい演出もあり、作り手の狙い通りに観客の涙が溢れだす(少なくとも筆者は)。何度泣いたことか。

そして圧巻は、最後の手術シーン。T‐01とTOKYO MERチームは、もはやいい意味でのヒーロー物の「最終形態」だ。本来、医師免許を持っていないはずの鈴木亮平の、喜多見チーフ(医師)としての手術中のセリフ回しにはまったく恐れ入った(※1)。

現代はそんな大作がヒット中だが(しかも続編制作が決まった!)、古くは医療を題材として、関西のある大学病院を舞台とした「白い巨塔」(著:山崎豊子)は、その内幕は一般人にはなかなか縁遠い、病院における医局制度の光と影、大学病院特有の次期教授選をめぐる教授同士の勢力・派閥争い、医療事故ではないのかもしれないが、医師と患者の情報の非対称性から生まれる、患者(家族)への納得のいく説明、後に「インフォームド・コンセント」の重要性が問われるきっかけとなるような社会問題を題材とした、骨太の長編社会派小説(と筆者は認識している)で、何度も映像化されている。

近年では海堂尊による「チーム・バチスタ」シリーズも、ミステリー要素もありながら、作者自身が医師でもあることから、医療的にも非常に説得力のあり、医療事故もテーマになっている作品群だ(と筆者は認識している)。

とは言え、「白い巨塔」も「チーム・バチスタシリーズ」もフィクションであるから、ハラハラしつつも安心して見ていられるのだが、医師をはじめとした、医療提供側にいる医療従事者だって人間なのだ。患者側としては医療に完璧を期待したいところだが、当然故意ではないにしても、過失であったりなかったり、様々な状況が重なって起こってしまう不幸な医療事故もある。時として医療提供側にとっての不都合な真実が、語られない、公にされないことも。

今回は、施行から10年の医療事故調査制度について厚労省の検討会が今秋に意見とりまとめをおこなうことなった というのがテーマだ。

コメントを紹介したい。

○日本医療機能評価機構:報告件数増加を制度の定着と医療現場での医療安全意識の高まりを示すものと肯定的に評価

施行から10年目を迎えるにあたり、2023年の医療事故報告件数は前年比14.2%増加し6070件に達した。同機構は、この増加を制度の定着と医療現場での医療安全意識の高まりを示すものとして肯定的に評価。

○医療事故調査・支援センター関係者:報告数は伸び悩んでおり、今回の検討では報告件数の増加や遺族への支援のあり方なども議論

制度は医療事故の院内調査報告を収集・分析し再発防止につなげる目的だが、報告数は伸び悩んでおり、今回の検討では報告件数の増加や遺族への支援のあり方なども議論すべき。

医療安全意識は高まっているが、一方で報告数の伸び悩みもある、のか。この制度の目的は、言うまでもないことなのかもしれないが、「医療安全の向上」にある。そのためには、インシデントも含め、報告件数が多いことがより一層の医療安全の向上につながるのは当然だ。一方で、報告は医療機関からの自己申告がベースだ。報告を受ける側としては、その分母が不明な以上(インシデント・アクシデントが毎日、どれだけの件数があるかが把握できない、当然か)、多くの母数を集めて質の向上を目指したいと考えるのは、至極ごもっともなことではある。

ごもっともではあるが、「医療安全の向上」、広義に考えれば全体最適のためと言いながら、故意の結果ではないのだろうが自らの、さらに患者側からすれば「ミス」と一括りにされてしまいかねない事象を、何でもかんでも報告すれば、「いったいこの医療機関は大丈夫なのか?」と思われてもよろしくないし、インシデント報告を作成するのも当然、手間がかかる。すると当然、原則は出したくないが、後で言われたら困る案件(のみ)を報告することになるのだろう。なので、報告すべきか否かの判断基準がおそらくは現在、各医療機関によって異なっているのだろう。

政治家のコメントだ。

〇橋本岳衆院議員:「医療で刑事責任を科すのか、議論を」

第9回日本医療安全学会学術総会のシンポジウム「医療事故調査制度の制定に至るまでの歴史―証人達の証言」で、自民党衆議院議員の橋本岳氏は、「医療に業務上過失致死罪を適用し続けるのかについて、議論してもらいたい」との見解を述べ、医療界が医療事故調査制度に基づき、自律的に再発防止に取り組んでいくことがその前提になると期待を込めた。

本文【図-6】医療安全施策の経緯(図再掲)

によれば、

平成14年 医療安全対策検討会議にて、「医療安全推進総合対策」策定

平成16年 医療事故情報収集等事業開始[省令改正]

との表記がある。

この省令改正への流れは、ある病院の医療過誤事件に端を発している。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

平成13年3月。

その病院は、心臓病ではトップクラスの病院で、心臓手術としては難易度の低い手術を受けた12歳の少女が手術後3日目に亡くなったという事件が起きた。

死亡原因は人工心肺装置の操作ミスにより脳に血液が行かなくなったことであったにも係わらず、人工心肺装置の操作ミスについては家族には一切説明されなかった。更にミスを隠すため、カルテの改ざんが行われたという事件である。

残された遺族は死因に対する医師の説明に疑問を抱いたが、手術は病院の手術室という密室で行われ、しかも医療関係者の間では身内をかばう姿勢が強いため、たとえ訴訟を起こしたとしても裁判で被害者が病院側の医療ミスを立証することはとても難しいことだと言われ泣き寝入りせざるを得ない状況であったが、事件後、病院関係者が被害者家族に対して送った内部告発文書により、事件が明るみに出ることとなった。

手紙を受け取った家族は病院管理者に対し事故調査を依頼し、大学側も事故調査委員会を設置して内部調査を実施した結果、医療過誤が明らかにされた。

病院関係者からの事情聴取で明らかになった事項

(1)外科医は手術前に診察せずに手術をした

(2)人工心肺装置の操作を医師が担当し、機械を熟知している技士は手術室にいなかった

(3)家族に対してうそがつかれた

(4)記録を事後に書き換えた

(5)学内の安全管理委員会に事故が報告されていなかった

手術の責任者だった元担当医に対しては事故後に診療記録を改ざんしたなどとして証拠隠滅罪で、平成16年4月、東京地裁で懲役1年、執行猶予3年の判決が確定。厚生労働省は判決内容をうけ、元担当医に医業停止1年6カ月の行政処分を決定した。

一方、病院は特定機能病院の指定を受けており、承認返上を厚生労働省に申し出たものの、審議会はこれを受け付けず、「不正を防げなかった上、外部監査により別の患者に関する不適切な診療報酬の請求が複数見つかった」として、特定機能病院の「承認取り消し」という、最も厳しい処分が下された(自ら返上を申し出ることによる情状酌量的要素は認めないといったところか)。

「医療事故」は、医療にかかわる場所で、医療の全過程において発生する人身事故すべてを含む言葉として使われている。医療事故には、患者ばかりでなく医療従事者が被害者である場合も含み、また、廊下で転倒した場合のように医療行為とは直接関係しないものも含んでいる。医療事故のすべてに医療提供者の過失があるというわけではなく、「過失のない医療事故」と「過失のある医療事故」(医療過誤)を分けて考える必要もある。

「医療過誤」とは、医療の過程において医療従事者が当然払うべき業務上の注意義務を怠り、これによって患者に傷害を及ぼした場合をいい、また、事実認定が医療事故の発生時点における医療水準に照らして判断されることから、医療過誤の範囲は時代とともに変化している。

この医療過誤事件後、厚生労働省内で医療安全対策検討会議が行われ、平成14年4月に「医療安全推進総合対策」が報告され、医療に関わるすべての関係者が医療安全を確保するために果たすべき責務と役割が広く社会に示された。

国はすべての医療機関及び有床診療所に対して、

・安全管理指針の整備

・安全管理に関する委員会の設置

・安全管理のための職員研修

・事故等の院内報告制度

―を義務付けた。

特定機能病院・臨床研修病院には上記に加え

・医療安全管理者の配置

・医療安全管理部門の設置

・患者の相談窓口の設置

―を義務付けた。

さらに厚生労働省は平成16年9月、医療法施行規則の一部を改正する省令を公布し、国立高度専門医療センター、特定機能病院等に対して医療事故の報告を義務付けた。これにより医療事故に関する報告制度が誕生し、厚生労働大臣の登録分析機関として、財団法人日本医療機能評価機構において医療事故等の情報収集・分析(医療事故情報収集等事業)が行われている。

今医療過誤事件は、特定機能病院で起こった単なる医療事故ではなく、国内の病院・診療所に対して医療安全管理体制を法的に規制する医療法の改正が行われたという、「医療業界の安全管理に対する歴史を変えた事件」であったということを、医療業界に身を置く我々としては記憶しておきたいところだ。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

当グループで医療事務請負を主業務としている企業に所属していたコンサルタントの解説を再編集したものだ。2007年8月下旬。ちょうど、先の病院が特定機能病院として再承認の動きが出てきた頃の事である。

本文にあった患者取り違え手術から約30年間。このような医療過誤事件も経験しながら、我が国における医療安全施策が整備されてきた背景を、少し「おさらい」させていただいた。

続いてはこんなコメントだ。

〇厚労省官僚:「各医療機関で把握すべき医療事故等の範囲」

医政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室の加藤拓馬室長は、「各医療機関で把握すべき医療事故等の範囲」について、厚労省研究班の研究成果をベースに、①すべての医療機関で必ず報告すべき事例(義務):「手術等の侵襲的手技における患者、部位、手技、人工物の取り違え」など【患者への影響度が大きく】かつ【確実に回避する手段が普及している】事象(12事象)、②すべての医療機関で報告が望まれる事例(努力義務):「手術等の侵襲的手技における術中心停止や大量出血、周辺臓器損傷、予定外の再手術」など【患者への影響度が大きい】が【回避可能性は必ずしも高くない】事象(12事象)と、定めてはどうかと提案した。

こういうまとめ方をさせたら官僚の右に出る者はいないだろう。研究班の成果をベースとしており、元データは過去データではあるものの、実際のデータを使用しているわけだ。総論としてのこの提案に対する反対は出にくいだろうことが予想されるが…。

検討会の議論で出た意見だ。

〇管理者(院長)と医療安全管理者、双方の権限や役割の整備

全国医学部長病院長会議・患者安全推進委員会委員長の木下浩作氏は、特定機能病院等では、医療法や診療報酬等で管理者(院長)の医療安全における役割が明示されていることから、スピード感をもって対応していくためにも、管理者(院長)と医療安全管理者、双方の権限や役割を整備していく必要性を指摘した。

〇医療安全への取り組みは医療機関の規模大小に関わらない

日本医療法人協会副会長の菅間博氏も、医療安全への取り組みは医療機関の規模大小に関わらないとした上で、「大学病院であれ中小病院であれ、同じような形で、医療安全管理室管理者、さらにはその上の医療機関の管理者としての病院長の役割を整理してもらいたい」と要請した。

〇研修を受講しやすい環境整備

・「研修を受けた医療安全管理者の配置」は望ましいが、医療現場には大きな負担となる。

・研修で中小病院では大きな穴が開いてしまう。研修を受講しやすい環境整備などもセットで検討すべき。(藤原慶正日本医師会常任理事)

総論として誰も反対してはいないが、実際の人的なリソース、しかも「医療機関のトップマネジメントに近い」人的リソースの問題が絡んでくるとなれば、各論としての意見は当然出てこよう。

続いて医師のコメントを。

〇病院長のリーダーシップ

中小病院などでは、医療安全部門に対するサポート体制が病院としてできていないところもあり、病院長がリーダーシップを取って動けば圧倒的に発展するのではないか。

〇医療事故が生じたときの患者・家族の思い等を学生のときから学ぶことは非常に重要

生涯教育だけでなく学生教育の観点も重要であり、報告文化の重要性や医療安全の考え方、医療事故が生じたときの患者・家族の思い等を学生のときから学ぶことは非常に重要ではないか。

院長のリーダーシップか。そうですね。

ところで、我が国のリーダーシップを取るべきとされている方が、つい先日、辞任を表明されたが、ご本人が思うリーダーシップと、周囲が求めているリーダーシップの間には、相当な隔たりがあったのかもしれない。何も政党に限ったことではないが、難しい問題だ。

医学教育を受けている学生時代から、患者・家族の思い等を学ぶことの重要性か。診療報酬改定等のたびに、「患者の視点」が強調されているが、現在の医学教育における単位取得のためのカリキュラムにそういう視点の講義を入れ込むこと自体、余裕がないのではないか。

今月号のもう一つのテーマでも触れたが、「心の通った」学生教育の観点は、素人考えだが是非とも入れていただくことを厚労省にこそご検討いただきたい。

医業系コンサルタントのコメントだ。

○医療事故防止で生まれた「2点認証」

患者の安全を確認するために、本人確認の要素を2つ組み合わせる方法「2点認証」は、処方薬や患者の確認手順におけるダブルチェックや、電子カルテシステムでの二要素認証など、様々な場面で適用されている。2点認証は、金融機関をはじめ社会全体のセキュリティ対策に欠かせないものになっている。

おお。

本文にもあったように、患者取り違え事故が契機の医療安全総合対策だ。

過去の反省がセキュリティ対策に一役買ってくれているというのは、尊い犠牲もあったのだろうが、総合対策で実った考え方の進化なのだろう。

最近、クレジットカードを使用するたびにいちいち二段階認証が必要なのは、個人的には(ちょっと)辟易しているのだが。

今後の議論の行く末を注視したい。

<ワタキューメディカルニュース事務局>

(※1)…

あれ?この女優さん、前も見たよな?誰だっけ?ああ、宮澤エマ。

今回の「劇場版TOKYO MER」、「国宝」、「おい、太宰」、「ニュースキャスター(TBS日9ドラマ)」、「スオミの話をしよう」…

どの映画にも共通しているのは、その宮澤エマが出演していることだ。

何かにつけ重要な役どころにキャスティングされている。今、旬な女優さんなのだろうな。

<筆者>