◇「中医協で病院薬剤師が増えないのは「由々しき問題」と指摘 医療機関・薬局の薬剤師比率、1988年には45対55が2022年には25対75」から読みとれるもの

・医療機関・薬局の薬剤師比率は2022年25対75、薬局偏重の傾向

・診療側の医科委員「病院薬剤師が増加しないのは由々しき問題」

・病院薬剤師の確保に向けた診療報酬上の取り組み

■医療機関・薬局の薬剤師比率2022年は25対75、薬局偏重の傾向が顕著

中医協は9月10日、2026年度診療報酬改定に向けた議論の一環として「調剤について(その1)」を取り上げ、調剤技術料や薬学管理料などに関する論点を検討した。

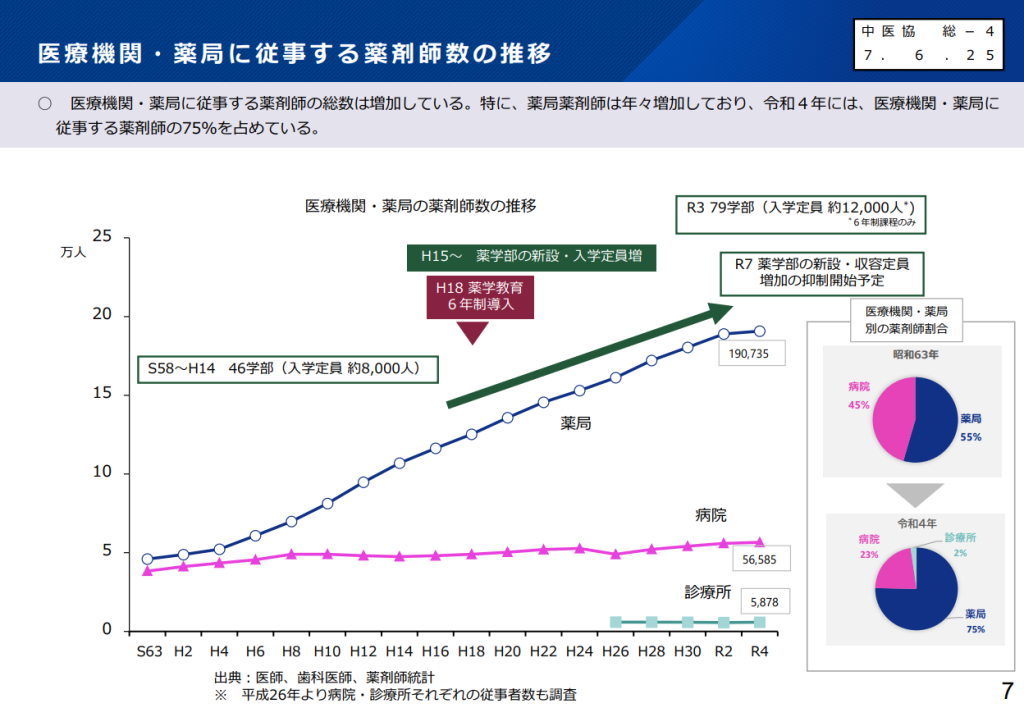

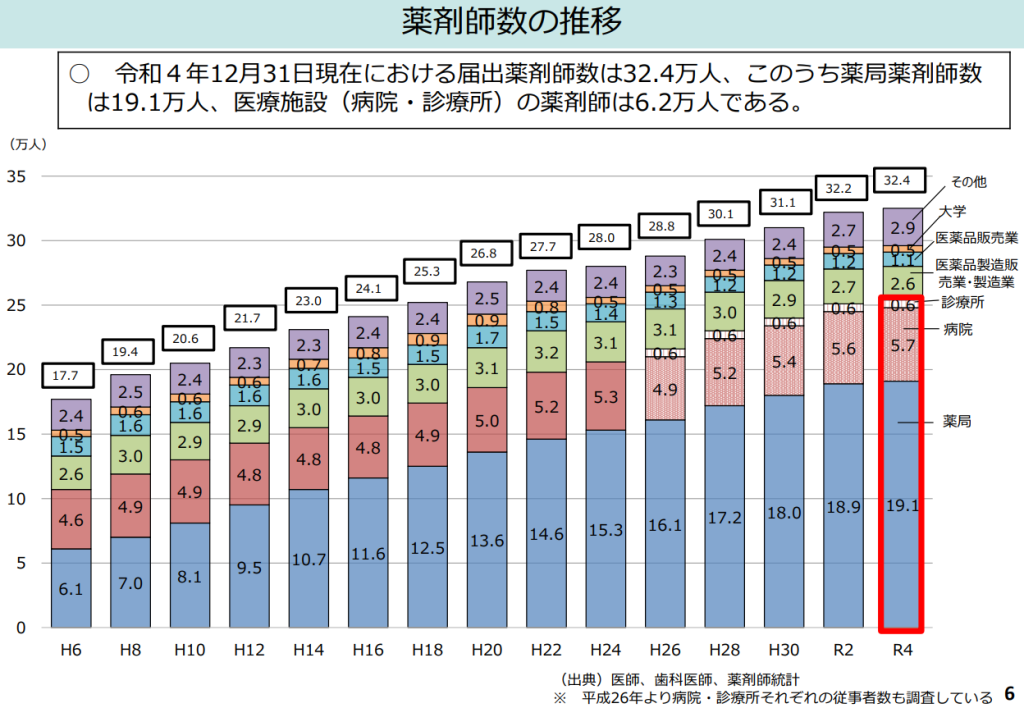

保険局医療課が提示したデータによれば、① 医療機関(病院・クリニック)に従事する薬剤師数は2022年時点で約6万2000人(薬剤師全体の19.1%)であり、1988年以降ほぼ横ばいの状況が続いている。② 医療機関と薬局における薬剤師の比率は、1988年には45対55であったが、2022年には25対75と、薬局偏重の傾向が顕著になっている。(図3 医療機関・薬局に従事する薬剤師数の推移)(図4 薬剤師数の推移)

その上で医療課は、①現状を踏まえ、地域の医薬品供給拠点の役割を一層充実させる観点から、調剤技術料(調剤基本料、地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算等)における評価について、どのように考えるか。②現状を踏まえ、薬剤師の対人業務を拡充させる観点から、薬学管理料(調剤管理料、かかりつけ薬剤師指導料等)における評価について、どのように考えるか-とする論点を提示した。これを受け、診療側の医科委員からは「病院薬剤師が増加しないのは由々しき問題である」「病院薬剤師の評価について、従来の枠組みにとらわれず、忌憚のない議論が必要」といった意見が出された。また、支払側からは、薬局から病院への薬剤師のシフトを含めた人材配置の見直しを検討すべきとの提案があった。

■病院薬剤師の確保に向けた診療報酬上の取り組み

医療課が提示したデータによれば、①医療機関(病院・クリニック)に従事する薬剤師は、2022年時点で6万2000人(全体の19.1%)いるが1988年から横這い。②医療機関・薬局の薬剤師比率を見ると、1988年には45対55であったが、2022年には25対75となっている-ことなどが明らかになった。

薬剤師が勤務先として「医療機関を選択しない」傾向が強まっていることがあり、その背景には「給与の格差」があると強く指摘されている。このため、診療側の医科委員からは、薬剤師を薬局から医療機関(とりわけ病院)へシフトさせる」ことが喫緊の課題であると指摘し、「これまでの枠組みにとらわれない仕組みの検討が必要であると提案。支払側の松本真人委員(健康保険組合連合会理事)も「調剤報酬での対応も検討する必要がある」と指摘した。

病院薬剤師の確保に向けた診療報酬上の取り組みとして、例えば、病院薬剤師が病棟で行う薬剤管理業務を評価した病棟薬剤業務実施加算(2012年度改定で創設)について、2024年度診療報酬改定では病棟薬剤師の研修体制の強化と機能向上を促す「薬剤業務向上加算」が創設・拡充されるなど、「病院の収益を上げる→薬剤師の給与増に充てる」といった「医科診療報酬で対応する」方策がとられてきた。

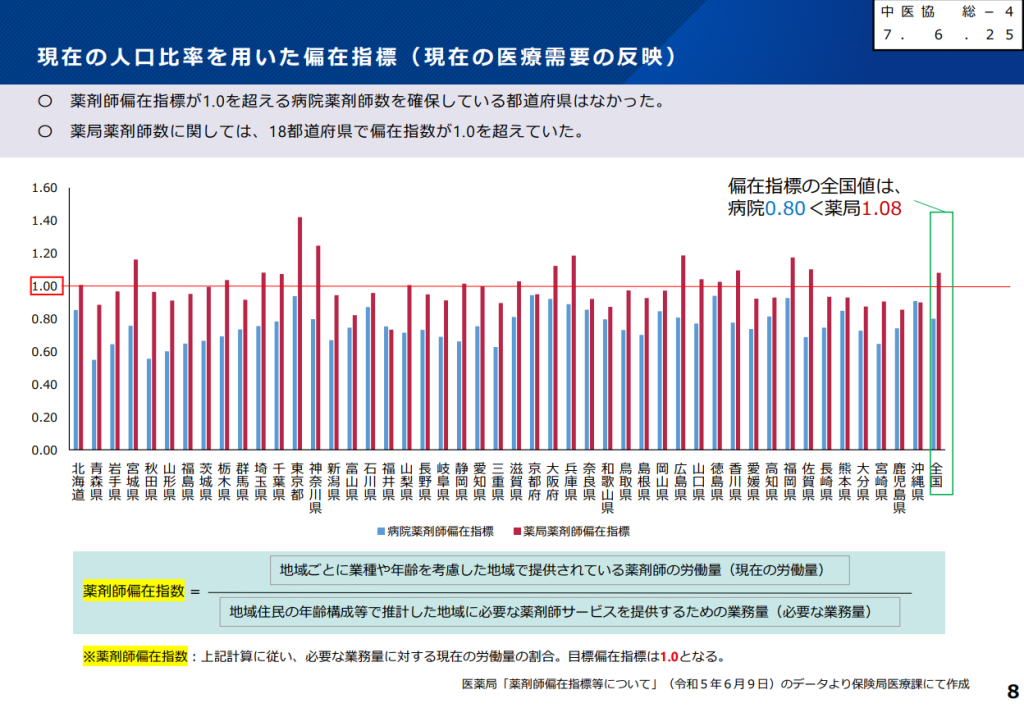

「病院薬剤師の給与を上げ、薬局薬剤師の給与を抑える」という2つの手立てで両者の給与(初任給)格差を縮小することによって、「薬局→病院」への薬剤師シフトを促す診療側医科や支払側の意見に対して、診療側の森昌平委員(日本薬剤師会副会長)は「都道府県別にみると、薬局薬剤師数に関しては、18都道府県で偏在指数が1.0を超える一方、29県では薬局薬剤師も不足している」と指摘し、病院薬剤師確保は重要なテーマだが「薬局へのペナルティ・サンクション的な対応」は好ましくないと反論した。(図5 現在の人口比率を用いた薬剤師偏在指標(現在の医療需要の反映))

10月は内定式の季節だ。

自分の学生時代は、果たしてどうだっただろうか。内定が決まった企業(筆者は食品メーカー)に、そういえば泊りがけで内定式(若しくは内定者研修:いわゆる拘束日)に行っていたかもしれない。記憶が定かでない。

筆者が就職活動をしていた平成3年から4年にかけては、バブル経済がはじけ、就職氷河期と言われた1年目、走りの頃だった。当時、大手証券会社が破綻し、それまでは人気業種の一つであった証券会社は、学生界隈では都市伝説風に「10月1日には大手証券会社の内定式では、会社の屋上で閉じ込められて、1日中ビルから出られないようされるらしいで」などという、まことしやかな噂が流れていた。その真偽はともかく筆者のリクルート活動期間中、どこから名簿(電話番号?)を入手したのだろう、一人暮らしの部屋に突然電話がかかってくる。

「〇〇さんですか?(筆者の名前)こちらは○○証券の人事部です…」

勧誘されることもしばしば。企業から必要とされているというのは悪い気はしないが、先の噂話との兼ね合いで(本当かどうか分かりもしないのに)、「証券会社は遠慮したいなぁ~」などと漠然と思っていて、就職説明会のエントリーを断ったような気がする。

インターネットなどという情報ソースはなかった。その中では、やはり業界研究や下調べ、積極的な活動を行った同級生も当然いて、そんな人こそがより正確な情報を得、大手企業の内定を獲得していく、そんな時代だった。もちろん大学のブランドも重要視されていたのだろうが。

理系の大学生でない筆者は、自らのリクルート活動先に、例えば医療機関や製薬メーカーなど、当然ながら端から入っていなかった。一方、医科大、薬科大など、理系の学生たちは、就職先の第一候補としては当然、医療機関を目指していたことだろう。その他、薬局も、なのだろうが、製薬メーカーや、もしかすると薬品系・食品系一般企業だったのだろうか。ドラッグストアというカテゴリーも当時はあまりなかったと記憶している。

今回は医療機関・薬局の薬剤師比率、1988年には45対55が2022年には25対75となり、中医協で病院薬剤師が増えないのが「由々しき問題」と指摘された、というのがテーマだ。

2022年末時点で「薬剤師」は323,690人いる(いた)のだという。

インターネットによれば、

日本の「処方箋」制度の始まりは、1974年(昭和49年)の「医薬分業元年」と呼ばれる診療報酬改定で、処方箋料が大幅に引き上げられたことがきっかけです。それまでは医師が調剤まで行うのが一般的でしたが、この改定によって院外薬局での調剤を促す経済的なインセンティブが生まれ、徐々に 医薬分業が進展し、「処方箋」が薬を受け取るための主要な手段となっていきました。

とのことだ。

まずはこんなコメントを。

○政治家:医薬品の供給に責任を持つ薬剤師の確保、医療計画に規定することが必要

薬剤師出身の国会議員神谷政幸参議院議員(自民党)は、「候補者として全国を回った際、薬剤師不足の声を数多く聞いた。医薬品の供給に責任を持っている薬剤師の確保に関して医療計画に規定することが必要である。薬剤師の確保の観点から、病院薬剤師及び薬局薬剤師それぞれの役割を明確にし、就労状況の把握及び地域の実情に応じた薬剤師の確保策を講じること、地域医療介護総合確保基金の積極的な活用、都道府県の薬務主管課と医療政策主管課が連携して取り組むこと等が必要である。」とコメントした。

問題意識は持たれているということだ。

以下、いろいろな立場の薬剤師の声を紹介していきたい。

【病院薬剤師】

・「薬局に比べて給与が低く、業務負担は重い。若手が定着しない。夜勤やオンコールがあるのに、処遇が一般職と変わらない」

・「病棟業務や無菌調製など高度な業務を担っているのに、診療報酬で評価されない」

・「薬局薬剤師の対人業務が評価される一方、病院薬剤師の専門性が制度に反映されていない」

・「薬局薬剤師は対人業務で評価されるようになってきたが、病院薬剤師は制度的に置き去りにされている印象」

・「薬剤師の職域横断的な評価制度が必要だと思う」

【調剤薬局薬剤師】

・「夜勤がなく、育児や介護との両立が可能。病院より勤務時間が安定していて、家庭との両立がしやすい」

・「複数店舗を持つ法人では勤務地の選択肢が広く、転居にも対応できた」

・「患者さんと直接話せる環境に魅力を感じた。服薬指導や生活支援など、医療の“最後の接点”としての役割にやりがいがある」

【ドラックストア勤務の薬剤師】

・「調剤だけでなくOTC販売、在庫管理、店舗運営まで全部やっているのに、給与は病院薬剤師より低い」

・「薬剤師としての専門性より“店舗スタッフ”として扱われている感覚がある」

・「昇進しても“店長”や“エリアマネージャー”で、薬剤師としての成長とは違う」

何となくだが、病院・調剤薬局・ドラッグストア それぞれの特性から想像できる、それぞれのコメントだ。

調剤薬局もドラッグストアも企業だが、微妙に職種異なる企業の、薬剤師の位置づけ方・扱い方が、コメントの違いに影響しているのかもしれない。

薬剤師という国家資格者は、就職先を選択する際、何にプライオリティを置くのか。

① 勤め先そのもののネームブランド…大学病院、大病院など

② 自らの薬学的知識・技術をとにかく生かしたい

③ 待遇面…給与面、勤務先(都会志向:田舎は嫌)、休暇の取り易さ

④ その組織での相対的なヒエラルキー、その職場でどう扱われるのか

⑤ 大学病院、大病院は狭き門なので初めからターゲットに選ばない

①や②が優先されるなら、医療機関・薬局の薬剤師比率2022年の25対75にはならないだろう。

③や、もしかしたら④も、今や非常に需要な要素となっていて現状はその結果なのかもしれない。

⑤も可能性として考えられるが、それ故に現状の格差が開く根拠にはならないか。

病院のヒエラルキーは、

人数的には看護師・医師・コメディカル・リハビリ・薬剤師・栄養士などの順になるだろうか。薬剤師はおそらく少数派に位置する。

権限的には医師・看護師・薬剤師・栄養士・コメディカル・リハビリのような順になるだろうか。権限的には医師を絶対的頂点としたヒエラルキーだ。薬剤師業務の重要性は変わらないが、薬剤師の意見が最優先に扱われるかと言えば、どうだろう。

一方で、それが調剤薬局ならどうなるか。

処方権が医療機関側の医師にある以上、処方箋指示の下という前提ではあるが、調剤薬局内における管理薬剤師、薬剤師はその頂点にある。調剤薬局運営企業内においても、国家資格者である薬剤師の存在は重要な地位を占める。つまり、ありていに言って、扱われ方が良いのだ。

先ほどのコメントが、何となくだがそれを裏付けている。

それがドラッグストア勤務薬剤師となると、小売量販店の有資格スタッフ的な扱いと捉えかねられず、仮にその先ステップアップしたとしてもエリアマネージャーに昇進、というような(薬剤師の資格はどう評価されるのか?)、小売・流通系での出世コースと、国家資格者としてのプライドとどう折り合いをつけるか、考え方に個人差が出るだろう。

中医協の問題意識、つまり診療側委員なのだろうが、調剤薬局やドラッグストアがどんどんとっていくから病院薬剤師が来なくなるんだ、という論調に捉えられなくもない。その先には「医薬分業は本当に正しかったのか?」という議論があるのかもしれない。

薬剤師獲得面におけるそれぞれの立場のコメントだ。

○病院経営層のコメント(複数頂ければありがたいです)

・「薬局は対物から対人に、そして特に病院では病棟業務がかなり高度化している。また、外来でも、例えば抗がん剤治療を外来で受けるなど、高度な薬剤を扱う機会が増えてきている。そのため、病院薬剤師の重要性はますます増している状況にある。しかし、このままいくと、調剤だけではなくて、いろいろな意味で薬剤師不足により病院の機能がかなり落ちてしまう。」

・「病院の薬剤師不足は逼迫している。入院患者への薬剤指導や薬剤のミキシング、抗がん薬の無菌調製などの病棟業務を担う薬剤師の育成養成も喫緊の課題だ。」

○調剤薬局運営事業者のコメント

・「薬局も長年リクルートに苦労してきた。病院も同様の努力が必要」と述べ、病院薬剤師の不足を“制度の問題”ではなく“経営努力”の範疇と捉える」

・「薬剤師偏在は“制度の副作用”であり、医薬分業の進展とともに深刻化している」

○ドラッグストア経営層のコメント(複数頂ければありがたいです)

・「地方では薬剤師の確保が年々困難になっている。都市部との格差は広がる一方薬剤師のキャリア支援制度が病院に比べて整備されていない」

・「若手薬剤師は都市志向が強く、地方勤務は敬遠されがち」

・「薬学部のない県では新卒採用がほぼ不可能。既卒者のUターンも期待できない」

・「薬剤師確保支援事業は都道府県任せで、ドラッグストアには恩恵が少ない」

これもそれぞれの立場の違いで特徴的だ。

調剤薬局から言わせれば、「経営努力の範疇」、つまり薬剤師獲得に向けて長年策を講じてきた結果が今であり、病院は薬剤師獲得にもっと努力すべきではないでしょうか、となるのだろうか。

これまでのコメントを見てきてある程度想像できるが、業務の質とその経験的知見から生まれるレベルの差としては、やはり病院薬剤師に軍配が上がるのかもしれない(相対的に病院薬剤師のレベルが高い?)。

そんな観点からのコメントだ。

【医師】

・「薬局によって対応の質に差があり、連携がうまくいかないこともある」

・「疑義照会が形式的で、薬学的判断が感じられないケースもある」

・「薬剤師の対人業務が評価されるなら、医師との情報共有も診療報酬に反映すべき」

【患者(または家族)】

・「薬局薬剤師の中には、説明がマニュアル的で、こちらの状況に合わせてくれない。薬を渡すだけで、服薬指導がほとんどなかった。」

・「飲み忘れが多かったが、薬剤師さんの提案で一包化してもらえて助かった。」

もちろんすべての薬剤師がそうだとは言わないが、患者として調剤薬局に処方箋を持っていき、薬を入手する過程において、いちいち対応してくれる薬剤師に、「いつもの薬と違う処方がありますが、何かありましたか?」などと聞かれると、「何かあったから処方してもらったに決まってるやんか。こっちは早く薬をもらいたいだけやから、要らん会話はせんといてよ」と、思わず言い返したくなってしまう。実際には「ええ、まあ」的な発言であり、会話がさらに先に続くわけでもない。この遣り取りに殆ど医学的な意義を感じない。

調剤のスペシャリストではあるが、マニュアル的な質問を毎回繰り返す目の前の薬剤師に対する物足りなさを感じてしまい、患者としては薬剤師より医師の方を信頼してしまっている、ということか(決して口には出さないが)。しかしそれも、形式的・マニュアル的に聞かれるから、余計にそう感じてしまうのだ、とも思う。もう少し調剤薬局の、特に若い薬剤師には患者との応対方法など勉強してほしいなぁ、と感じる。

「医薬分業」そのものが正しかったか否か、と先ほど少し触れたが、最後にこんなコメントを紹介して締めくくりとしたい。

○医業系コンサルタント

「医薬分業は理念としては正しいが、現場では“分業のための分業”になっているケースもある。薬局薬剤師の業務が形骸化し、服薬指導や在宅支援が十分に機能していない地域もみられる。」

「分業のための分業」か。先ほど筆者が感じた、

「形式的・マニュアル的に聞かれるから、余計にそう感じてしまう」

おそらくこういうことではなかろうか。

薬剤師確保の問題ももちろん重要だが、質の向上も、同時に実現していかなければ、「医薬分業」そのものの是非が問われかねない。

教育現場なのか、臨床現場なのか、対人現場なのか、いったいどの現場が薬剤師の質向上に貢献してくれるのか?

いつか見た「異世界薬局」というテレビアニメのような薬剤師。あんな薬剤師が数多く、日本の医療現場で是非とも活躍していて欲しいものだ。

<ワタキューメディカルニュース事務局>