◇「2026年度診療報酬改定で「共通算定モジュール」の本格運用開始 改定作業の人的・時間的コスト削減が期待」から読みとれるもの

・「診療報酬改定DX」の一環として「共通算定モジュール」を本格運用

・全国共通の算定プログラムを提供。各ベンダーの個別開発による非効率性を解消

・中小病院はIT投資余力が限られ、導入効果が大きい

■厚労省、「診療報酬改定DX」で人的・時間的コストの削減を目指す

2026年度診療報酬改定に係る「基本方針」を巡る議論が社会保障審議会で始まった。12月上旬には「基本方針」が策定され、「基本方針」に基づき中医協で具体的な診療報酬点数等の審議が行われ、一方内閣は年末、2026年度政府予算案編成を通じて改定率を決定。年明けには中医協が個別の診療報酬項目に関する点数設定や算定要件について答申、6月に2026年度診療報酬改定が実施される。

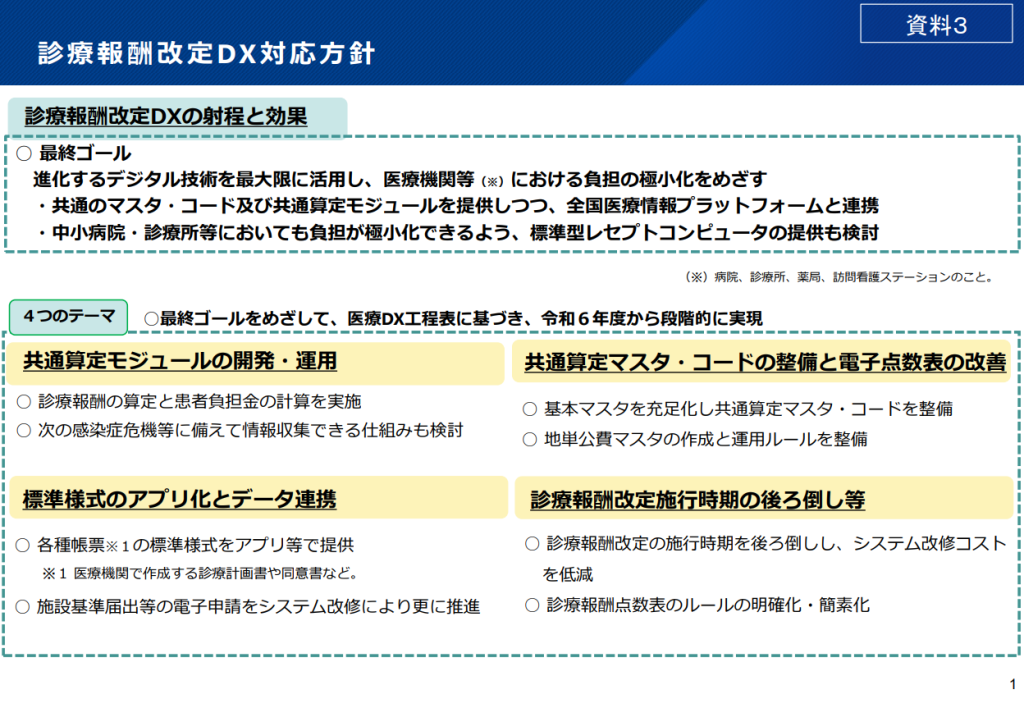

厚労省は、2026年度診療報酬改定に伴う「診療報酬改定DX」の一環として、保険医療機関の医科診療報酬を対象に「共通算定モジュール」の本格運用を開始し、診療報酬の算定および患者負担額計算の効率化を推進する。これにより、診療報酬改定時における算定ロジックの改修が不要となり、人的・時間的コストの削減が期待される。(図1 診療報酬改定DX対応方針)

■共通算定モジュールを導入することが課題解決につながる

近年、政府は「医療DX」の推進に注力しており、なかでも「診療報酬改定DX」は医療DXの三本柱の一つと位置づけられている。厚生労働省「医療DX令和ビジョン2030」推進チームは、進化するデジタル技術を最大限に活用し、医療機関等における業務負担の最小化を最終目標に掲げている。その実現に向けて、「共通算定モジュールの開発・運用」「共通算定マスタ・コードの整備と電子点数表の改善」「標準様式のアプリ化とデータ連携」「診療報酬改定施行時期の後ろ倒し等」の4つのテーマからなる「診療報酬改定DX対応方針」に基づき、医療DX工程表に基づき2024年度から段階的に取り組みを進めている。

診療報酬改定に伴う改修作業に時間を要する要因の一つとして、各システムベンダーが独自に算定モジュールを開発しているという実態がある。その結果、改定のたびに各ベンダーが個別に算定ロジックを修正する必要があり、作業の非効率性が課題となっている。共通算定モジュールは、診療報酬の算定や窓口負担金の計算を行う全国共通の電子計算プログラムで、厚労省が主導し医療機関の負担軽減と業務効率化を目的に開発された。2026年度から本格運用開始し、並行稼働期間を1年設け、既存レセプト式との併用も可能となる。

共通算定モジュール導入により、①従来の個別改修や手作業による検算を不要にし、医療機関の事務負担を大幅に削減。②2025年度のモデル事業で全国の中小病院が参加し、既存システムとのAPI連携テストを実施。算定誤差率は0.1%未満の精度。④ 患者向け自動見積書生成APIも提供予定。患者体験の向上にも寄与することが期待される。

■共通算定モジュールの導入効果が高いと考えられる中小病院

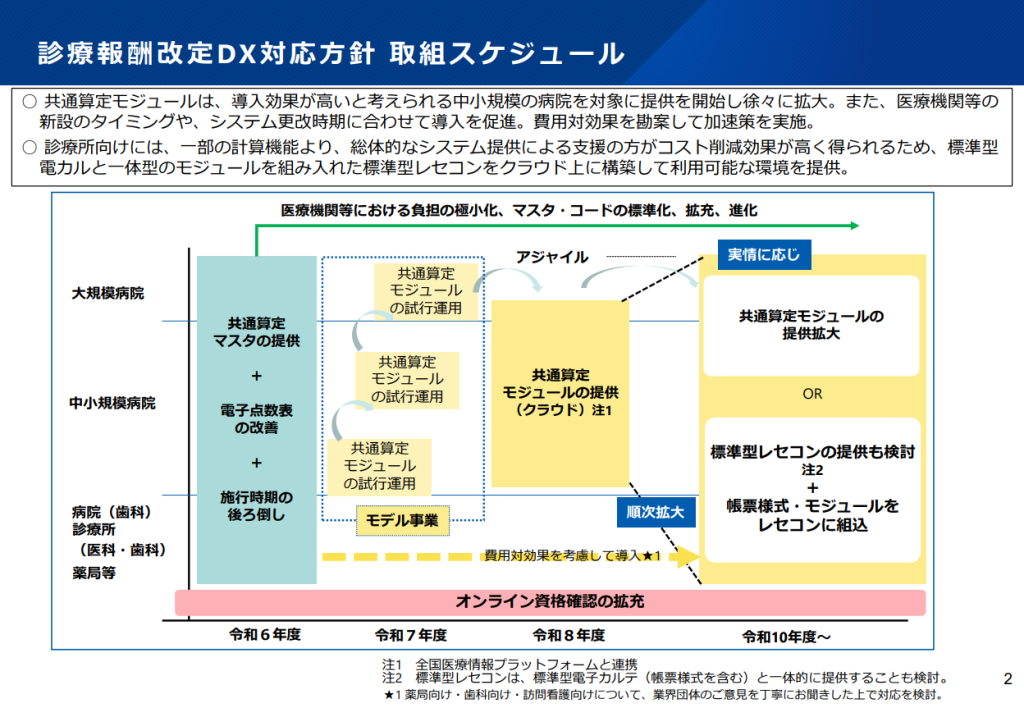

共通算定モジュールは、①共通算定モジュールの導入により国が一元的に提供する算定ロジックやマスタを活用できるため、改定対応の負担が大幅に軽減される。②大規模病院に比べてIT投資余力が限られ、コスト削減効果が相対的に大きいと考えられる中小規模の病院を対象に提供を開始し徐々に拡大される。医療機関等の新設のタイミングや、システム更改時期に合わせて導入を促進。費用対効果を勘案して加速策を実施する。診療所向けには、一部の計算機能より、総体的なシステム提供による支援がコスト削減効果について高く得られることから、標準型電子カルテと一体型のモジュールを組み入れた標準型レセコンをクラウド上に構築して利用可能な環境を提供する。(図2 診療報酬改定DX対応方針取組スケジュール)

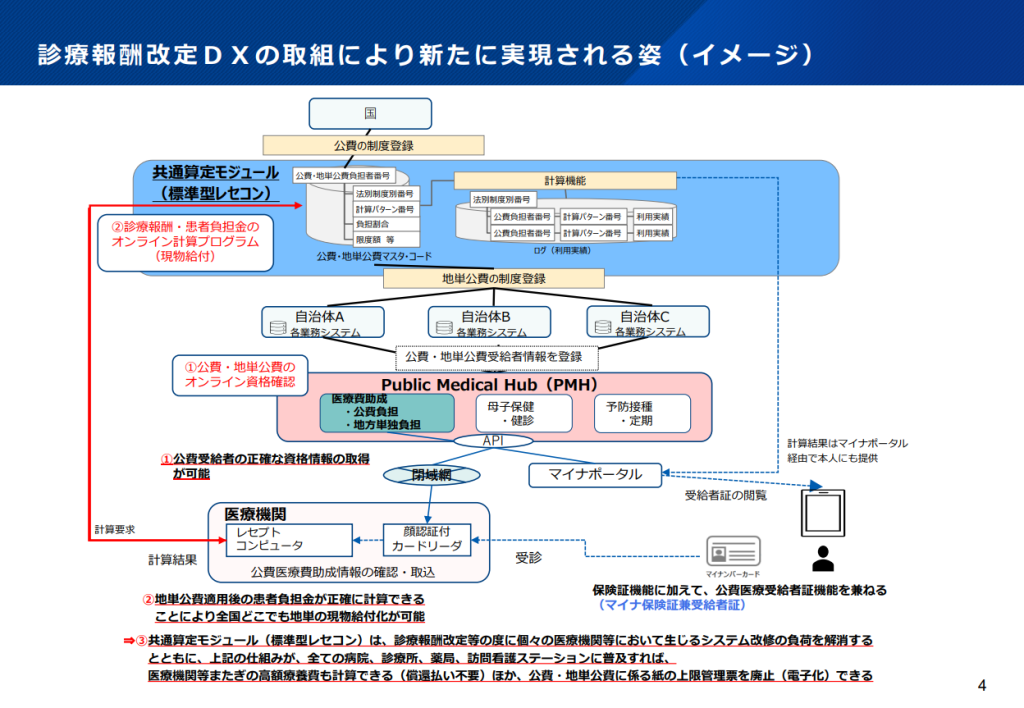

共通算定モジュール導入をはじめとする診療報酬改定DX実現により、①公費受給者の正確な資格情報の取得が可能となる。②共通算定モジュール(標準型レセコン)は、診療報酬改定等の度に個々の医療機関等において生じるシステム改修の負荷を解消するとともに、上記の仕組みが、全ての病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションに普及すれば、 医療機関等またぎの高額療養費も計算できる(償還払い不要)ほか、公費・地単公費に係る紙の上限管理票を廃止(電子化)できる-ことが期待される。(図3 診療報酬改定DXの取組により新たに実現される姿(イメージ))

今を遡ること3年前、令和4年10月14日、東京は赤坂、ホテルニューオータニに於いて、「日本医業経営コンサルタント学会」が開催された。

時の厚生労働大臣、加藤勝信厚生労働大臣は以下のように力強いメッセージを発信された。

曰く、医療というのは、6,000項目にもわたる検査数、25,000にもわたる病名、30,000にもわたる処方薬、その分析業務・膨大な情報処理を経て初めて成り立つ業態であり、その取り扱う膨大なデータ量ゆえ、独自化が得意で標準化が苦手な日本の医療業界は、世界から取り残されている。従って、「待ったなしでデジタル化の取り組みが必要」である。

そこから「医療DX令和ビジョン2030」につながるのだ、とまあ、そんなメッセージである。結構胸に響いた。

また、こんなことも仰った。

「もし、あなたが旅行先で何らかの不慮の事故に遭い(病気も含め)、あなたの医療情報が生かされないまま、現地で医療(初診)サービスを受けたとしたら、これまでの我が国の医療情報体系では、単純に、それだけの話だった(現地で応急処置的な医療を受けるだけ、大病の場合でもしばらくはこれまでの病歴も分からず、しばらくは一から情報集めがはじまる)。

しかし、これから我が国の目指す医療はそういったことではなく、たとえ自分が見知らぬ土地で不慮の病が発生したとしても、あなた方個々人の医療情報が一元化され、保険情報はもちろん、どんな既往歴、禁忌があるか、あらゆる情報が統合され、適切な医療が受けられるような、そんな社会を実現するためにも『医療DX』は必要だ」。

一見当たり前にできていそうだが、我が国ではまだ実現に至っていない医療提供の姿であった。

そのコメントの背景として当時、加藤厚労相は医療DX推進本部の初会合で、

「医療DXの目指したい姿は、全国医療情報プラットフォームを構築し、一人ひとりが記憶してないような検査結果情報やアレルギー情報を可視化して、安心・安全に医療を受けることを可能にしていきたい。さらに、デジタル化によって医療現場による業務効率化も図ることで、次の感染症危機において、医療現場における情報入力の負担軽減し、必要な情報を迅速かつ確実に取得できるようにしていきたい。収集した保健医療データを匿名化し、二次利用することで医薬品産業やヘルスケア産業の振興にもつなげていきたい。さらに診療報酬改定に関する作業の効率化がなされることによって、医療従事者だけではなく、医療情報システムに関与する人材の有効活用や費用の低減も可能になる」と強調されている。

いよいよ、マイナ保険証の本格運用も始まり、徐々にではあるがその方向に進んでいることが実感できるようになった。

政府の医療DX推進本部発足に先立ち、自民党の社会保障制度調査会・デジタル社会推進本部「健康・医療情報システム推進合同プロジェクトチーム(PT)」は今年5月、政府に対し「医療DX令和ビジョン2030」と題する提言を行った。元デジタル改革担当大臣で同党デジタル社会推進本部長の平井卓也衆院議員は、提言の3つ柱「全国医療情報プラットフォーム創設」「電子カルテ情報の標準化」「診療報酬改定DX」のうち、診療報酬改定DXについて、「診療報酬の改定作業は極めて複雑であり、医療機関やIT(情報技術)系ベンダーのエンジニアの大きな負担となっている。そこで同システムに共通算定モジュールを導入。作業効率を大幅にアップし、同時に医療機関で日々行われている診療報酬の請求業務を省力化する。3つの柱の実現で、医療現場のDX化は大きく進む。不退転の決意で臨みたい」とコメントした。

当時、元デジタル改革担当大臣であった平井元衆議院議員は3年前くらい前、こんなコメントを残している。

とにかく、人によって感じ方は異なるが、「医療DX」に向けてものごとは着実に進んでいる。

こと医療においては、膨大なデータが伴うだけに、それを効率的にDXしようとすると、先立つ準備として「集約」作業が欠かせない。

今回は2026年度診療報酬改定で本格運用される「共通算定モジュール」について がテーマである。

先ほども書いたが

集約花ざかり だ。

集約化することで、何でも大規模化とコストダウンを図ることが出来るというのは診療報酬請求業務においても同様のようだ。

大規模病院に入っているような、大手メーカーによるレセコンの業界シェアがどうなっているのか、筆者には判然としないところだが、富士通、NEC、東芝、IBMなどは最大手と言ったところか。

診療報酬制度とその点数自体のルールは一つだが、各メーカーが使い手(オペレータ:筆者が入っていた医療現場では「打鍵:だけん」と称していた)のことを第一に考えて(?)作った画面の配置、キーの役割、ソフトのくせ、など、全く一緒というわけにいかない。数社のレセコンを触った人間なら、自分にとってどのメーカーのレセコンが使いやすいか?という意見はあるのだろうが、言ってみれば「一長一短」。どのメーカーのレセコンが完璧だ、ということにはならない。何らかのオーダーを点数に反映したとしても、そのまま患者請求に即つなげることが可能、というわけではなく、そこに人間の判断が入って初めて請求につながる。筆者の、特に医事会計に関する認識だ(※1)。

その病院で働く以上、そのソフトに慣れていくしかない。

まずはこんなコメントから。

○患者(または家族)

診療報酬改定の内容が難しくて分からない。患者向けの説明資料や相談窓口があると助かる。医療DXが進むなら、患者にも分かりやすい情報提供の仕組みを整えてほしい。

診療報酬の一時金支払い時の明細書に関しては、紆余曲折はあったが、今や殆ど点数の明細書も付いてくる。行為別に何点で、合計して何点、その上で一部負担金が何円、と。さらに行為別の点数に至る説明資料か。確かに必要な方には必要なのだろう。

コメントを紹介したい。

○政治(家)

10月20日の自民党と維新の合意文書のうち社会保障政策では、医療介護分野における保険者の権限および機能の強化並びに都道府県の役割強化として、「医療介護保険システムの全国統合プラットフォームの構築」「患者の声の反映およびデータに基づく制度設計を実現するための中央社会保険医療協議会の改革」を掲げた。

高市政権が発足してはや数週間が経った今、外交問題というスケールの大きい課題も山積みだが、医療業界においては目前に迫った2026年診療報酬改定に向けた議論の真っ只中だ。財政審の社会保障の議論に端を発し、それに対する日本医師会の憤り・遺憾の表明と強い抗議、中医協での議論…もろもろ相俟って年末を迎える、というのがこれまでの流れであった(とは言え、近年は財政審による財政論中心のメッセージ性が非常に強くなっている気がするが)。

それが今回は、社会保障改革を錦の御旗としている日本維新の会との連立で、一体どうなるのか何とも言えないのが、今原稿執筆段階の現状だ(11月7日)。今のところ、診療所の院長の年収は世界基準と比較しても高水準にあり、その上経営余力があるので、その財源にメリハリを、とまでしか言われていないが、つまりはその「余力分」を病院・介護施設の点数増に回そう(おそらく)、という意図なのだろうか(※2)。

厚労相のコメントだ。

〇中小医療機関の負担軽減と業務効率化に資する重要な施策

福岡資麿厚生労働大臣は、2025年7月に行われた病院団体との意見交換の場で、①共通算定モジュールは、医療DXの柱であり、全国展開を加速させる。②中小医療機関の負担軽減と業務効率化に資する重要な施策である。③医療現場の声を踏まえ、柔軟かつ段階的な導入を進める-と述べた。

続いては厚労省官僚のコメントだ。

○厚労省官僚:2026年度改定は医療DXと制度改革の両輪で進められる

林保険局医療課長は4月9日の中医協総会で、①物価や賃金、医療機関経営など、これまでの改定とは相当異なる状況にある。②共通算定モジュールは、制度の透明性を高めるとともに、医療機関の事務負担軽減に資する。③「地域医療構想の2040年ビジョンを見据え、医療提供体制の再構築と並行して進めるべき施策である-と、2026年度改定が単なる点数調整にとどまらず、医療DXと制度改革の両輪で進められることを示唆した。

「これまでの改定とは相当異なる状況にある」のだそうだが、なんだか3年前に加藤厚労相や当時の医療課長がコメントしていたとしても、話し手が違うだけで、厚労省のコメントは変わらないと感じたのは筆者だけだろうか。

続いてはこんなコメントを。

○デジタル庁官僚:共通算定モジュールは全国医療情報プラットフォームの基盤整備に資する

デジタル庁国民向けサービスG (健康・医療・介護班)の説明資料によれば、①「共通算定モジュールは全国医療情報プラットフォームの基盤整備に資する」と位置づけられる。 ②自治体ベンダー向けには、PMH(Public Medical Hub)との連携コード値一覧が提示され、所得区分や公費マスターとの整合性を確保するよう求められる。③自治体・医療機関・ベンダーが一体となって、制度改定に伴う情報連携の円滑化を図ることが不可欠。④将来的には電子カルテ情報共有サービスや電子処方箋との連携を通じて、全国医療情報プラットフォームの実現を目指すとの姿勢が示されると説明。

そりゃあ「資する」だろう。そのためにも集約化、プラットフォーム化が最重要課題だ。

続いてこんなコメントを。

○中医協委員

【支払側】

「改定作業の効率化は、支払側・診療側双方にとってメリットが大きい。特に人的リソースの逼迫が続く中、共通算定モジュールの導入は制度運営の持続可能性を高める」と評価。(松本真人健保連理事)

【診療側】

「医療機関の現場では、改定対応に多くの時間と人手が割かれている。共通算定モジュールによって、診療報酬制度の理解と運用が平準化されることを期待している」と発言。(江澤日医常任理事)

この点については支払側、診療側も共通見解だろう。

今度はこんなコメントだ。

○病院経営層のコメント

「改定対応の人的・時間的コストが膨大。共通算定モジュールの本格運用で業務効率化を期待」

「中小病院でも導入しやすい仕組みにしてほしい。クラウド型レセコンとの連携が鍵」

そこが肝要ですね。本当に。

こんなコメントも紹介したい。

○病院情報システム部関連のコメント

「点数表・算定要件・施設基準の更新作業は、従来数週間〜数ヶ月を要していたが、共通算定モジュールにより自動反映が可能となり、人的リソースの圧縮と改定ミスの防止が期待される」

「厚労省はクラウド型レセプトコンピュータと共通算定モジュールの一体提供を検討しており、中小病院・診療所でも導入しやすい環境整備が進められている」

「改定施行日が従来の4月から6月に変更されたことで、システム改修の準備期間が2ヵ月延長され、情報システム部門の負担軽減に寄与している」

「これまでの改定対応は、短冊の読み込みから点数表の反映、施設基準の条件分岐まで、手作業が多く属人化していた。共通算定モジュールにより、改定作業の標準化と属人性の排除が可能になる」

病院のシステム部門もおおむね肯定的だ。厚労省の取ろうとした施策で、ここまで反対意見がなかったことは、近年珍しい。あえて言えば、6月からの改定になったため、(仮にプラス改定だとして)4、5月の本来ならプラスとなった点数分を何とかしてほしい(収入減の補填)、そんな声があったのが、反対意見ではないにしても厚労省に一考を求めた意見ではなかったかと記憶している。

医事課職員のコメントも紹介したい。

○病院医事課職員

「改定直後は算定ミスが多発し、返戻や査定対応に追われる。モジュール化により、制度理解のばらつきが減り、現場の混乱が緩和される」

「改定のたびに、点数表の読み込みとシステム反映に追われる。共通算定モジュールがあれば、改定作業が“業務”から“確認”に変わる」

「中小病院では医事課が少人数で回しており、改定対応は“全員総動員”になる。モジュール化で業務の平準化と属人性の排除が進むことを期待」

働き方改革、極端な言い方をすれば残業をしなくて良い体制を作って皆が定時で帰る、そんな理想はやはり理想であって、これまでの診療報酬請求の現場は、毎月のレセプト期間は言うに及ばず、2年に一度の診療報酬改定のたびに、対応を余儀なくされていたのだろう。モジュール化が現場にもたらすのは一時的には「福音」なのかもしれない。

次のコメントを。

○電子カルテシステムベンダー

「診療報酬改定は、毎回数百項目の短冊を読み込み、個別仕様に落とし込む作業が発生する。共通算定モジュールにより、改定対応が“個別改修”から“共通更新”に変わる」

「中小病院や診療所では、専任の情報システム担当者が不在なケースも多い。クラウド型標準レセコンと共通算定モジュールの一体提供により、導入障壁が下がり、改定対応の自動化が進む」

「診療報酬算定と窓口負担計算をクラウドで一元処理することで、電子カルテ情報共有サービスや電子処方箋との連携が容易になる。将来的には全国医療情報プラットフォームの中核機能として位置づけられる」

クラウドで一元処理か。つまり、一元処理のためにはクラウド型標準レセコンが前提になる。モジュール化は、まずは中小医療機関への対応とされているが、次に待っている大手ベンダーのシステムへの対応はどうなっていくのだろうか。メーカーも一元化していくのだろうか。だとすれば、どのメーカー寄りの作りとなっていくのか。

医療事務請負企業のコメントだ。

○医療事務請負企業

「中小病院では医事課が少人数で回しており、請負会社が改定対応を代行するケースが増えている。共通算定モジュールの導入により、人的リソースの逼迫を緩和できる」

「属人化していた改定対応が標準化されることで、請負会社としても業務品質の均質化が図れる。特に複数施設を支援する場合、共通モジュールの導入は大きなメリット」

医師のコメントだ。

○医師

「改定対応の事務負担が大きく、医師も巻き込まれる。共通算定モジュールにより、算定ミスの防止と業務効率化が進むことを期待」

「医療DXは国策であり、国費での支援を十分に行うべき」

続いて看護師のコメントを。

○看護師

「看護師が本来のケア業務に集中できる環境整備が重要」

「医師・薬剤師・リハ職との連携が不可欠な中、看護師の役割を診療報酬上で明確に評価してほしい」

医師や看護師、国家資格者となると、期待の言葉とともに、国費だとか評価という言葉が出てくるあたりが、なるほどなぁ、と思わしめる。

今度はこんなコメントだ。

○医業系コンサルタント

2026年度診療報酬改定は、「医療DXと診療報酬体系の再設計が並行する構造的改定」と位置づけられる。診療報酬改定DXは、制度の透明性と現場の業務効率化を両立させる。共通算定モジュールはその中核であり、改定対応の属人性を排除する仕組みと言える。

集約、共通化、業務効率化、一元化、…属人性排除。

医療DXが実現したその先の、つまり誰がやっても同じ成果が出る仕組み。人間が業務につかなくともミスなくできる仕組み。となれば非常に便利な未来が予見できる。

あらゆる企業で何らかの業務に属人性があることが、特に事務系業務のネックとなっている筈だ。

例えば

「この人に任せておけば大丈夫」という信頼感や、

それ故に

「この人の後釜にはいったい誰を据えれば良いのか、これだけの人材に代わる人を見つけるのは難しい」などという将来に対する不安、

かたや

「あの人は業務を囲い込んで後進の育成をせず、若い人の芽を摘んでいる」などと、ある意味自らの存在感を主張することと、周りから見ればして欲しいことの裏腹の行動をとる存在、いささか古い表現を使わせてもらうが、「お局的な存在」に手を焼いておられる企業も、決して少なくないことだろう。

好意的に受け止めるならばそれはもしかすると「個性」と言えなくもないのだが…。

請求事務だけにとどまらず、医療の事務業界も、決してこんな事象と無縁ではないのかもしれない。

医療DX、属人性排除、果たしてその先にあるものは…?

<ワタキューメディカルニュース事務局>

(※1)…

もしかするとこの考え方が、DX化を妨げる大きな要因なのかもしれない。「やはりここは人間でないと…」もちろんそれも正しい見解なのだろう。仮に、全ての工程に人間が介在する余地が無いようにしてしまえば(そこが間違っている、とか微修正が必要だ、とか言うことすらしなければ)、そのまま機械が出した答えを「正」として、後日そのチェックは機械でチェック(しかしない)、最後は支払期間も機械でチェック(しかしない)、厚労省や監督官庁もすべて機械でチェック(しかしない)、もうそういうルールにしてしまえば、困ることはない。最後の税務申告のチェックも機械(でしかしない)。税務署員も必要ない。そこまで機械化する。人間がやることは、紙やデータで千差万別の情報を、正しい場所にルール通りに格納するという作業のみ(少し皮肉だ)。

もしかしたら、精度は一度は がくっ と落ちるかもしれない。精度が低い可能性がある以上、払い過ぎ、若しくは徴収不足、など色々な弊害は出るだろうが、しかし、そこはぐっと我慢。時間をかけてでも、あくまでプログラム対応によって精度向上を目指す(人の手と経験則にからくる知識に頼ったデータ修正をしない)。そうすれば、これまでそこにかかっていた人間の労力が、いったいどれだけ解放されるのか、そちらのボリュームの方がはるかに大きい。

それだけの人的リソースを、もっと企業等の付加価値向上に資する業務に振り向けることが出来、社会的にハッピーが訪れるのではないか?そんなことも考えてしまう。

但し、この考え方にも粗さがあるし、こういう、いわば「地味だが固い」仕事を得意とする人が、お客さんとの折衝窓口や、ステークホルダーと直接対峙する業務に就くことが出来るのか? いわゆる「創造性」のある業務ができるのか、という問題が出てくる。機械≒AI、仮にそう呼称するならば、AIの登場によって人が定型だが人にしかできないと思われていた業務から解放される。その代わり、AIによって人の仕事が奪われる、自分の存在意義が主張できる仕事の幅が無くなる、食い扶持も無くなる、医療に関して言えば請求事務という産業自体が無くなる、そんなことも近い将来起こってしまうのかもしれない。

<筆者>

(※2)…

一般的に企業経営は「経営余力」を創出して、雇用の継続と待遇向上、更なる雇用創出、その上に社会に貢献する次世代への投資の使命も担う、とされていて、「経営余力」があるというのは優良企業であり、否定されるべきものではないような気もするのだが。

診療所経営においても、経営が好調な診療所は、高年収問題については一概には言えないのだろうが、少なくとも集患対策と同時に患者サービス向上も図っておられ、その努力があっての健全経営による経営「余力」、余力というよりそれは「努力の賜物」ではないのか…。そんな気がしないでもない。

<WMN事務局>