◇「介護保険でケアマネジメント利用料を徴収すべきか 社保審・介護保険部会で賛否両論」から読みとれるもの

・第10期介護保険事業計画に向け、ケアマネ給付見直しなど議論

・2025年末までの結論を明記した財政審建議や骨太方針2025

・介護保険部会ではケアマネ「ゼロ負担」見直しに賛否

■「ケアマネ給付」見直しや介護保険の利用者2割負担範囲拡大の議論

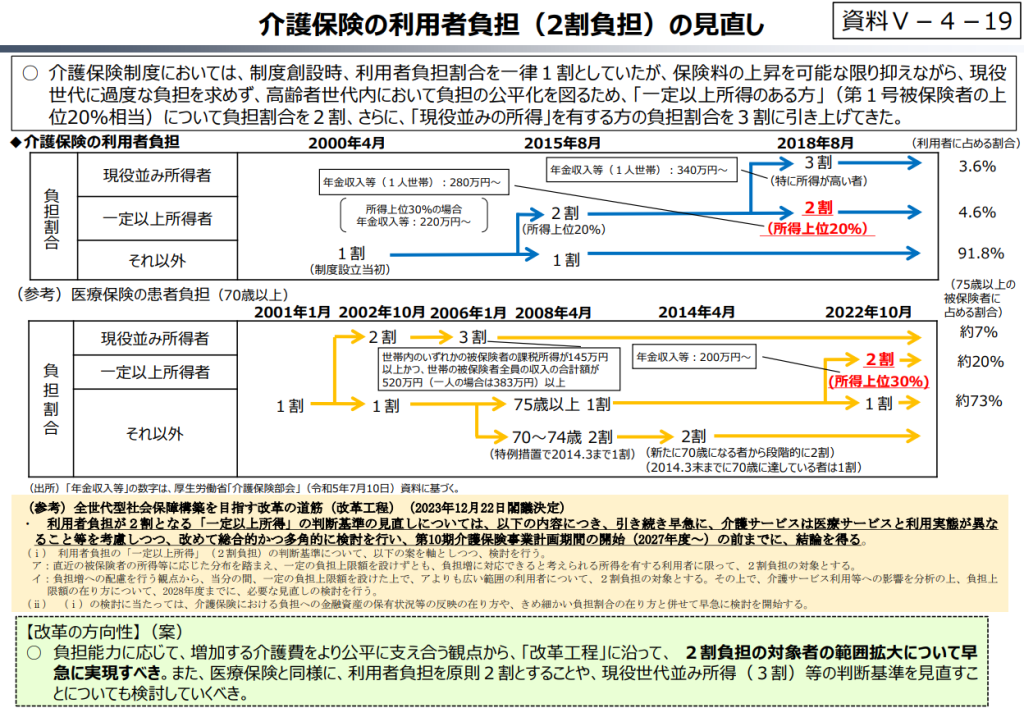

「ケアマネジメント利用料の徴収」や「介護保険の利用者2割負担の対象者の範囲拡大」について、厚労省の社会保障審議会介護保険部会で2027年度開始の第10期介護保険事業(支援)計画に向けて結論を出すべく議論が行われている。利用者負担なし(10割給付)で提供されている居宅介護支援(ケアプラン作成等ケアマネジメント)は、制度創設時に「積極的な利用促進」を目的として無償化された経緯があり、9月29日開かれた社保審・介護保険部会で、介護保険でケアマネジメント利用料を徴収すべきか、介護保険の利用者2割負担範囲拡大について議論が交わされた。

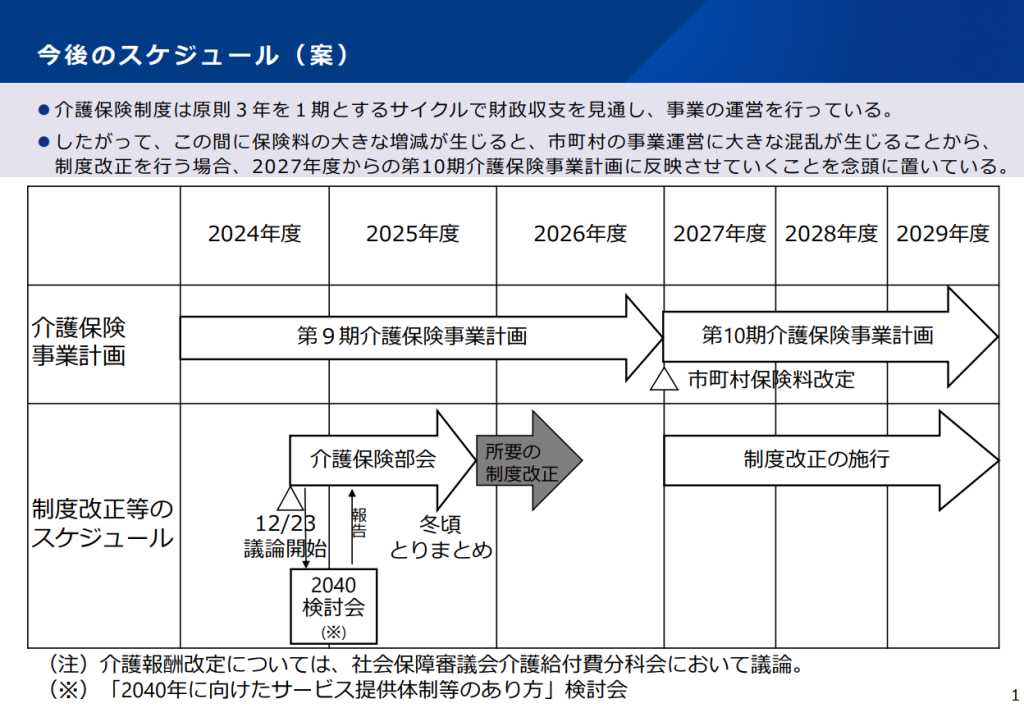

2027年度から稼働する第10期介護保険事業(支援)計画に向け、厚労省は、①2025年に介護保険部会において計画の基本的な考え方を取りまとめ。②2026年に必要な法律改正等を実施。③2026年度中に市町村および都道府県が事業計画を策定。④2027年度から第10期計画の稼働開始する-など主要論点を整理している。(図4 今後のスケジュール(案))

このスケジュールに基づき、2025年内には以下の3点について、介護保険部会で結論を得る必要がある。①ケアマネジメントに関する給付の在り方、②軽度者(要介護1・2)に対する生活援助サービス等の給付の在り方、③利用者負担が2割となる「一定以上所得」の判断基準の見直し。これらの論点は、制度の持続可能性や公平性、地域実装との整合性を左右する重要なテーマであり、今後の議論の行方が注目される。

■財政審建議や骨太方針2025で指摘されたケアマネジメントの利用者負担の導入

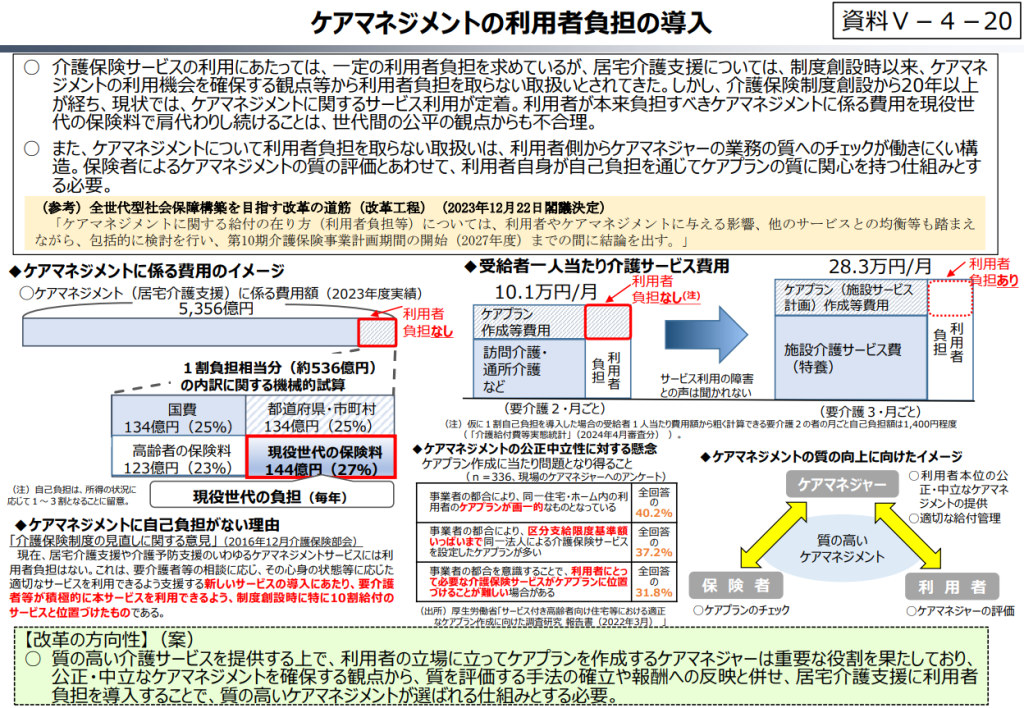

第10期介護保険事業(支援)計画に向けた論議では、居宅介護支援(ケアマネジメント)に関する給付の在り方が大きな論点となっている。現在、居宅介護支援(ケアプラン作成などのケアマネジメント)は、全額が介護保険から給付されており、利用者の自己負担は発生していない。他の介護サービスでは、所得に応じて1割・2割・3割の利用者負担が求められるが、居宅介護支援については例外的に自己負担が免除されている。こうした制度設計について、今後の制度持続性や公平性の観点から見直しを求める声が上がっており、第10期介護保険事業(支援)計画に向けた議論の中で、給付の在り方が検討課題の一つとなっている。

2割負担の対象範囲の拡大やケアマネジメントの利用者負担の導入を巡っては、歳出抑制の観点から毎年、財政制度等審議会の建議でも言及されている。しかし社保審・介護保険部会の委員の間では、高齢者を取り巻く生活環境の厳しさを踏まえ、利用者負担の増加による悪影響を危惧する声が根強く、保険料上昇を抑制するために見直しが必要だとする意見とで対立する構図となっている。 2022年12月の同部会の意見書では集約に至らず「次期計画に向けて結論を得ることが適当」として2023年の夏に判断は先送りされたが、その後も結論が出ない状況が続いている。2025年の財政審「建議」では利用者負担について「早急に実現すべき」という表現で明記され、また6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2025(骨太方針2025)」 では「利用者負担の判断基準の見直し等の給付と負担の見直しに関する課題について、2025年末までに結論が得られるよう検討する」と示された。(図5 ケアマネジメントの利用者負担の導入(財政審建議))

■介護保険部会でケアマネ「ゼロ負担」見直しに賛否 公平性と現場影響が焦点に

9月29日の介護保険部会では、全額が保険給付されているケアプラン作成などに対する利用者負担(自己負担)の導入について、「居宅介護支援は、多様なサービスや制度が総合的かつ効率的に提供されるためのセーフティネットとして、全ての利用者が公平に、過不足なく支援を受けられる環境を維持していくことが重要」と指摘。「自己負担を導入することで、過不足のない公正中立な支援を展開している介護支援専門員のサービス調整に支障をきたすことになる」と問題を提起。「利用控えだけでなく、ケアマネジメントを経ずにサービスを利用する動きにつながり、逆に給付費が増加するリスクがある」と警鐘を鳴らした。と、サービスの質や利用者の安全性を損なう危険性が指摘された。

一方で、健康保険組合連合会の伊藤悦郎常務理事は、「現役世代の負担は既に限界に達している。ケアマネジメントの給付のあり方も検討すべき」と要請。日本経団連の井上隆専務理事は、「現役世代の負担を抑えるために何ができるのか、よく考えなければいけない」と促した。

ケアマネジャーの処遇改善や負担軽減が急がれるなか、ケアプラン有料化の是非をどう決着させるのか。居宅介護支援の現場に大きな影響を与える重要な判断は、今年末に下される見通しである。

■介護保険「2割負担」拡大に賛否、公平性と利用控えリスクが焦点

意見の対立が目立つのが、現在「一定以上所得」がある人に限定されている利用者負担2割の対象範囲を拡大するかどうかである。 利用者の立場を代表する和田誠委員(認知症の人と家族の会代表理事)は、「必要な介護サービスの利用控えに直結する。断じて容認できない」と強く反発。山際淳委員(民間介護事業推進委員会代表委員)も、「介護サービスは長期にわたって利用する場合が多い。2割負担の対象を拡大した場合はサービスの利用控えが起こり利用者の状態悪化を招き、結果的に費用が増加することへの懸念が拭えない」との見解を示した。

費用を負担する側からは、見直しを急ぐべきとの声があがった。「利用者負担の見直しは2022年以降3回も見送りをされている。部会が方向性を示す年末まで時間が限られており、見直しの方向で結論を得て確実に実施していただきたい」と要望した。

こうした中、2025年の「建議」では利用者負担について「早急に実現すべき」という表現で明記され、また6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2025(骨太方針2025)」 では「利用者負担の判断基準の見直し等の給付と負担の見直しに関する課題について、2025年末までに結論が得られるよう検討する」と示された。これらを受け、介護保険部会では年内の取りまとめを目指す方針だ。(図6 介護保険の利用者負担(2割負担)の見直し(財政審建議))

北村匠海主演の映画と言えば、直近で公開された「愚か者の身分」か。今年の春先に公開された「悪い夏」といい、「堕ちた」とされる生き方をする人に焦点が絞られた内容だ。前者は最近世間を騒がせている「トクリュウ」的な存在、後者は公務員(市職員)だった。テーマとしては倫理的に許されないようなことをして収入を得ているので、決して褒められたものではないのだが、どちらも役柄の中に、どこか優しい人間性も併せ持ち、映画の途中では、どれだけ悲惨な結末が待っているのか?とハラハラさせるが、最後は何らかの希望(?)的な含みも持たせた、なかなかヘビーな映画群だ。北村匠海は難しい役どころだが非常に上手く演じている(と筆者は感じた)。

「悪い夏」では生活保護の不正受給と、それを掠め取る貧困ビジネスが背景にあったが、「愚か者の身分」戸籍売買や臓器売買が背景としてある。

いずれもその日の収入にも困る若者や高齢者が加害者・被害者として描かれている。収入と密接せざるを得ない貧困問題と生活保護。

そしてイコールとは言わないが、高齢者の貧困問題からくる生活保護と高齢者介護が結び付くと、これらの映画とかなりニアリーな世界観が想起され、また、社会的な問題にもなる要素をはらんでいる。

2000年に「利用者本位」と「自立支援」を基本理念として創設された介護保険制度。医療費における社会保障給付費の問題同様、年々増加する介護給付費の財源問題は、我が国における大きな課題だ。

介護保険制度創設において、利用者が介護サービスを適切に利用できるよう支援する、居宅介護支援サービス、いわゆる「ケアマネジメント」は非常に重要な役割を担うようになった。

介護サービスの入口として、利用者のニーズに基づいた適切なケアプランを作成するために、原則として利用者自己負担なしとされたのは、居宅介護支援サービスが他の「居宅サービス」とは異なり、直接的な身体介護や生活援助ではなく、「サービス利用計画作成」をするという位置付けで(サービス利用計画作成機能)、利用者が必要なサービスを公平に利用でき、特定のサービスに誘導されることなく公正中立な立場でケアプランが作成されることを担保するためであり、これが無料で提供される根拠の一つであった。

そのような中、介護関連ビジネス企業は、自らの社員にケアマネジャーの資格を取得させようとする動きもとることになった。介護保険創設の理念とは矛盾するが、あくまで中立的な立場は保ちつつ、本来所属している企業のサービスに結び付けるべく、適度な我田引水をしようとする動きが企業側に起こってしまうのは、ある意味当然のことだったのかもしれない。

介護保険制度の発展とともに、ケアマネジャーの専門性の向上や質の確保が課題となり、主任介護支援専門員制度の導入など、体制強化が進められ、ケアマネジャーの専門性向上が図られた。

さらに先ほど触れたような「我田引水」を抑止する意味、公正中立性の維持に向けて、居宅介護支援事業所が特定のサービス事業所に利用者を集中させないよう、「特定事業所集中減算」制度が導入された。

で、今回のテーマ、これまで介護保険制度改革でたびたび俎上に上がってきては見送られてきたものの、いよいよ財源論が大上段に構えられ、本格的な議論となりそうな、介護保険でケアマネジメント利用料を徴収すべきか という議論である。

やはりこの議論の方向性も高市新政権と日本維新の会連立政権による影響が予想される。

○自民・維新の連立政権による影響は?:日本維新の会が政権に加わり、介護業界やケアマネにとって最悪のケースに

日本維新の会は、介護現場で働くすべての方の待遇・職場環境改善を掲げる一方、一丁目一番地の施策として、社会保険料の削減を標榜している。この政党が政権でキャスティングボードを握れば、確実に社会保障費の削減圧が強まる。おそらく、これまで財務省が掲げてきた介護保険分野の改革案(ケアプラン有料化や2割負担の全面導入、要介護1や要介護2の人が利用するサービスの総合事業化など)を、すべてそのまま推し進めようとするだろう。

大阪・関西万博2025が、開催当初の下馬評を覆し、成功を収めたとされた中、大阪府知事であり、日本維新の会の代表でもある吉村洋文氏は、連立政権下で副首都構想と社会保障費削減を掲げ、取り組んでいくことをメディアで公言している。物腰は柔らかいが強い意志を感じる。

もともと政治献金とは縁遠い立場を標榜している日本維新の会はそれ故に、「しがらみ」とは無縁だ、と言う。筆者をはじめ、社会保障費に関わる業界に身を置く方々は、これをどう受け止めるべきか。

「病院および介護施設の経営状況を好転させるための施策を実行する」という考え方ではあるのは間違いないのだが。

現在の医療・介護現場を眺めると、決して余裕があるようには見えないのだ。いったいどこから、どんな財源を削ろうというのだろう。

10月20日に自民党と日本維新の会がまとめた連立政権合意書に入った社会保障政策の内容には具体的な13項目が挙げられているのでご参照されたい。

コメントを紹介したい。

○厚労相:「令和8年度予算の編成過程などで検討し結論を得る」

昨年12月25日、福岡資麿厚生労働大臣と加藤勝信財務大臣が令和7年度予算編成に関しての大臣折衝を行った中で、令和9年度の介護保険改正に向けて高齢者の自己負担の引き上げや介護給付の範囲の見直しの検討を確認した。閣僚折衝の合意文書には、「令和8年度予算の編成過程などで検討し結論を得る」と明記されている。

まさにこれからがその予算編成に入るタイミングだ。

官僚のコメントだ。

【厚労省】

ケアマネジメント利用料の徴収について、2025年9月29日 社会保障審議会・介護保険部会で 黒田秀郎老健局長は、「制度の持続可能性を確保するための選択肢の一つとして、利用者負担の導入を検討する必要がある」と述べた。一方で「利用者のサービス利用控えや、ケアマネジャーの業務への影響など、現場の実態を踏まえた慎重な議論が求められる」と発言した。

【財務省】

財務省は財政制度等審議会・財政制度分科会で、ケアマネジメントは利用機会確保などの観点から利用者負担を取らない取り扱いとされてきたとし、介護保険制度創設から20年以上が経過した今、利用者が負担すべき費用を現役世代の保険料で肩代わりし続けることは「世代間の公平の観点からも不合理」として見直しを求めた。

高齢世代と若年世代の対立構造を生むのが最近の社会保障費に関する議論の核だなぁ、と感じる。

お役人が言っている以上、財務省の論調はある程度世論を反映してはいるのだろう。それ故の参院選の結果でもあった(参政党の躍進など)。

続いてはこんなコメントを。

○社保審メンバー

介護保険は、医療保険に比べて「長期間の利用」(極論すれば「亡くなるまでの利用」)となるため、利用者負担(一部負担)の引き上げは「利用控え→重度化→かえって費用増」につながる(山際淳委員:民間介護事業推進委員会代表委員)。

なるほど。非常に真っ当なご意見である。

続けて。

○「2040年に向けたサービス提供体制のあり方」検討会メンバー

「2040年に向けて「時間軸」「地域軸」の両視点から、地域の状況に応じたサービス提供体制や支援体制を構築していくことが重要。中山間・人口減少地域ではサービス基盤の維持・確保、都市部では新たな介護サービス事業者や担い手となる人材の持続的な確保などが議論されており、いずれにしても、都道府県と市町村が共通の課題認識を持って、市町村を越えた広域的な議論を行うことが不可欠。

財源が不足している側としては、お財布を広域的に持っていこうという考え方、不足していない側は、そうはさせまい、とは言わないが、自らの財政が悪化する選択をしなければならないことを分かってそういう議論に臨むことが、果たしてできるのか。

保険者のコメントだ。

給付と負担の見直し論議は「先送り」が続いている。一方、現役世代の保険料負担(医療保険、介護保険、年金保険)は限界にきており、「負担軽減」が不可欠である。より踏み込んだ給付と負担見直しを進めるべき(伊藤悦郎委員:健康保険組合連合会常務理事)

介護保険制度の持続可能性確保のため、制度間・制度内での給付と負担のバランスを保つ必要がある。今回は必ず結論を得るべき(鳥潟美夏子委員:全国健康保険協会理事)

「見直しが無理」なのであれば「代替案」を提示すべきであろう。また、こうした見直しがなぜ必要になるのか、国民の理解を得るための分かりやすい説明を政府は行ってほしい(井上隆委員:日本経済団体連合会専務理事)

お財布を握っている側としては、論調としてはやはりこうなる。

今度は自治体職員のコメントだ。

「ケアマネジメントは介護保険の入口。ここに利用抑制がかかると、必要なサービスが届かなくなる」

「利用者がケアマネジャーを避け、セルフケアプランや事業者代行が増えると、サービスの質が低下する」

「セルフケアプランが増えると、ケアプランの点検や助言などの事務処理が市町村に集中し、現場が疲弊する」

「生活保護受給者や低所得層への影響が大きく、地域格差が広がる可能性がある」

…財源論に端を発した議論だが、現場目線から眺めると保険者とは180度変わった論調になってしまう。

ある新進気鋭の介護保険適用外サービスの紹介事業者の社長から、このテーマにコメントをいただくことができた。

○他の介護保険サービスと同様、ケアマネジメントに対する利用料を支払うべきではないか

他の介護保険サービスと同様、ケアマネジメントに対する利用料を支払うべきではないか。ただ、利用料を徴収する前に、ケアマネジャーの業務範囲内と業務範囲外を整備し、利用者に理解して頂く必要がある。

ケアマネジャーのシャドーワークが取り沙汰される中、高齢者の様々な要望に応えているケアマネジャーが多い。本来業務との線引きができればシャドーワークも無くなり本来のケアマネジメント業務に傾注できるのではないだろうか。

その社長によれば、シャドーワークとは、本来のケアマネジャーの職務外の業務、目には見えない業務のことを指すのだという。

ケアマネジャーがいつも接している利用者は、社会的弱者的な存在だ。「お金にはならない」からと言って、無碍に断ることのできない依頼もあるだろう。上手な線引き(お断り)ができない方は、「シャドーワーク」か…。これが企業なら、時間外勤務の不払い問題となってしまいかねない。仮にケアマネジャーが企業に属しているなら、企業は(シャドーワークが必ずしも時間外勤務になるのかは分からないが)自分たちに収入が入ってくることがないと分かっているのに、無償でサービス提供していることになる。

このことを、税務署は、税務調査時に調査員は何というのか?提供側・利用者側双方、手間だけでお金はかかっていないから(実際にはケアマネジャーの人件費はかかっている)、寄付金扱いとはならず、税金はかからない、ということにでもなるのか。うーん。あえて聞くまい。

今度はこんなコメントだ。

○医業系コンサルタント:「小児を含めた全年齢を対象とする介護保険制度」への見直し

65歳以上高齢者だけでなく、「小児を含めた全年齢を対象とする介護保険制度」への見直し(これにより保険料収入が拡大することが期待できる、ただし支出(給付)も増加する点に留意)を検討すべき。

なるほど。40才以上からの保険料徴収だけでなく、0才から保険料を、ということか。そして0才から介護給付もあり、ということか。保険料を支払っても、確率的に要介護状態となる若年層は少なそうだ。すると保険料徴収が勝つので財源的には健全化が進む…

…ん?ちょっと待てよ。そうすると、小児などは当然被扶養者になるだろうから、その保険料は、結局40才以上も含め、親が支払うことになりはしないか?余計に若年層と高齢者層の対立軸を生み出してしまうのでは?

財源確保という点では、一瞬良いアイデアのように思いはしたのだが、果たして?…。

最後にこんなコメントを紹介して締め括りとしたい。

○利用者(または家族)

「ケアプランって何にお金がかかるの?ケアマネジメントの内容が見えづらく、負担の妥当性に疑問を持つ」

「相談しづらくなる。遠慮してしまう。利用者がケアマネジャーに相談するハードルが上がる」。

「お金がかかるなら、家族でやってみようか…」

「年金はほとんど変わってないのに、急に2割負担になった」

「生活費がギリギリ。介護サービスを減らすしかない」

居宅介護支援は、単なるサービスの手配ではなく、利用者の自立支援と尊厳の保持を目的とし、多職種連携や地域とのつながりを構築する上で不可欠な、極めて専門性の高い業務だ。

財源確保の必要性は理解できるものの、それによって本来介護を必要とする人々がサービスから遠ざかる事態は避けなければならない。もし将来的に利用者負担を導入する議論が進むのであれば、低所得者層への配慮を最優先した制度設計(例:所得に応じた減免措置の徹底)が不可欠であり、ケアマネジメントの質の低下や事業者への過度な負担とならないよう、十分な検証と対策が求められる。

この「居宅介護支援」の保険給付の入口という特殊性、そして利用者のサービス利用へのアクセスを阻害してはならないという、介護保険制度の根幹に関わる考え方を当然踏まえているのだろうが、この議論、今後どのような方向を見せていくのだろうか。

<ワタキューメディカルニュース事務局>