ワタキューメディカル

ニュース

No.801 医療機関の倒産件数、2025年上半期は過去最多の35件 国立大学42病院の2024年度経常損益285億円の赤字

2025年08月18日

◇「医療機関の倒産件数、2025年上半期は過去最多の35件 国立大学42病院の2024年度経常損益285億円の赤字」から読みとれるもの

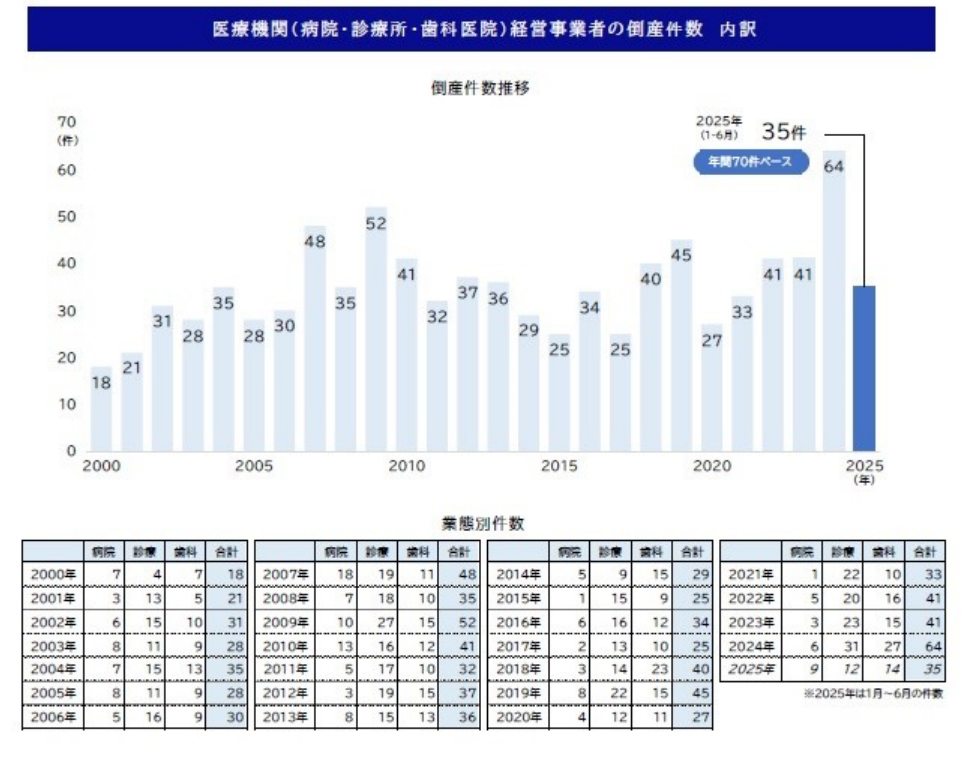

・過去最多2024年(通年で64件)の上半期(34件)を上回る倒産件数

・背景に物価・人件費高騰による収益悪化、病院の老朽化も

・国立大学42病院の2024年度経常損益29病院が赤字

■2025年上半期、医療機関の倒産件数が過去最多の35件

2025年上半期、医療機関の倒産件数が過去最多の35件に達したことが、帝国データバンクの調査で明らかになった。物価高騰、人件費の上昇、建物の老朽化、経営者の高齢化など、複合的な要因が医療機関の経営を圧迫している。(カウント対象は、負債額1000万円以上かつ法的整理となった「病院」「診療所」「歯科医院」の経営を主業とする事業者で、倒産件数は事業者数)。

帝国データバンクが7月8日公開した「医療機関の倒産動向調査(2025年上半期)」によると、2025年上半期(1~6月)の医療機関(病院・診療所・歯科医院)の倒産は35件となり、過去最多となった2024年(通年で64件)の上半期(34件)を上回った。内訳は「病院」が9件、「診療所」が12件、「歯科医院」が14件で、「病院」と「歯科医院」がそれぞれ過去最多(病院18件=2007年、歯科医院27件=2024年)に並ぶ水準で推移している。負債10億円以上の倒産は4件(すべて「病院」)発生しており、態様別では34件(構成比97.1%)が破産、都道府県別では北海道、東京、神奈川、奈良、兵庫、福岡(各3件)など18都道府県で発生した。

(図1 医療機関(病院・診療所・歯科医院)経営事業者の倒産件数 内訳)

■背景に物価・人件費高騰による収益悪化、経営者の高齢化、建物の老朽化

医療機関倒産の急増の背景について帝国データバンクは、①診療報酬の伸び悩み(近年、医療機器、人件費、給食費、光熱費などのコストが上昇する一方、診療報酬で十分に補填されていない)。②経営者の高齢化・死亡(特に中小規模の診療所や歯科医院で事業継続が困難になるケースが増加)。③建物の老朽化(病院建物の法定耐用年数は39年。全国の病院経営法人のうち、1986年以前に設立されたものが53.4%を占める)など、構造的問題を指摘する。

このうち、病院については、建物の老朽化がクローズアップされている。病院建物の法定耐用年数は39年とされているが、同年数を超えても、建設費高騰や資金難で新施設の建設ができずに事業存続危機に陥る施設が相次ぐのではないかという問題だ。帝国データバンクが病院を経営する全国5132事業者(法人 のみ)の設立時期の分布を調べたところ、39年前にあたる1986年以前に設立されたのは全体の53.4%となった。

帝国データバンクは、「物価高や人件費などの高騰による収益悪化や経営者の高齢化、建物の老朽化などを背景に事業継続を断念する事業者が相次いでおり、2025年の倒産件数ははじめて70件に達する可能性がある」と、今後も医療機関の倒産が増加する見通しを示した。

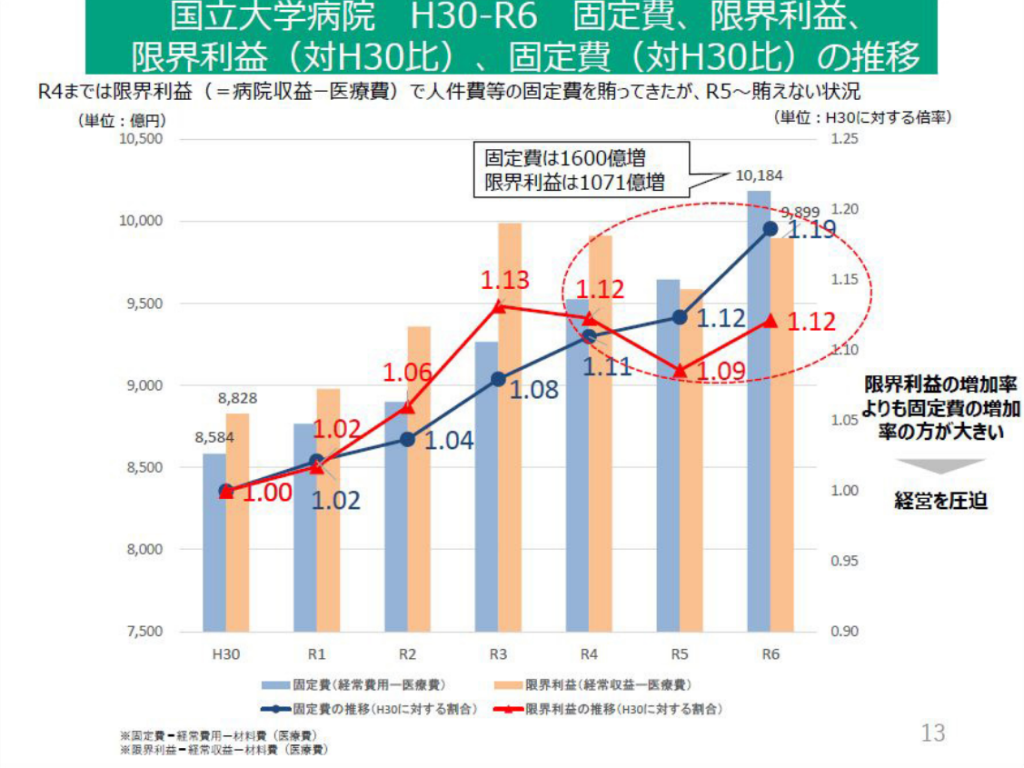

■国立大学42病院のうち29病院が経常損益マイナスに、法人化後最大の赤字

国立大学病院の経営が悪化している。42病院からなる国立大学病院長会議は7月9日、2024年度決算の概要を発表し、減価償却などの費用を含む2024年度経常損益では29病院が赤字となったことが分かった。42大学病院の経常損益の合計額は285億円の赤字で、2023年度の60億円よりも大幅に赤字が拡大した。2024年度決算概要では収益は1兆6203億円(2023年度1兆5657億円)に対し、費用が1兆6489億円(同1兆5716億円)で増収減益の傾向が続き、2004年度の国立大学法人化後で最大の赤字幅となった。

国立大学病院長会議の大鳥精司会長(千葉大学医学部附属病院長)は、経営悪化の要因は、「2023年度途中のコロナ補助金の廃止、働き方改革対応による人件費増加、急激な物価高騰の影響」にあると指摘。他の医療機関に比べて、国立大学病院では、医療費(医薬品費+給食用材料費+診療材料費・医療消耗器具備品費)を医業収益で割って算出する医療費率が42%と高いことをあげ(医療機関全体の医療費率は22.1%)、医療費率が高い背景に大学病院での高難度治療に必要な医薬品と治療材料の高額化が影響、経営悪化の要因になっていると説明した。その上で、2022年度までは限界利益(=病院収益-医療費)で人件費や減価償却などの固定費を賄えたが、2023年度以降、固定費が限界利益を上回り、人件費などを賄えない状況に陥っているとした。(図2 国立大学病院における2018~2024年度(令和6年度)の固定費、限界利益、2018年度(平成30年)を1とした場合の固定費、限界利益の推移)

大鳥会長は、「赤字病院が大半を占め、特に大きいところではマイナス60億円以上と非常に危機的な状況だ。国立病院であってもこのまま支援がなければ間違いなく潰れる」と、2026年度診療報酬改定での点数引上げに加え、補正予算等での対応など国による早急な対応を求めた。

「109」。

筆者が東京に引っ越して1年が経過した。1年間、引っ越しの手伝い含め、ただの一度も家族が東京に来たことがなかった。筆者にとっては、非常に寂しい1年間(?)だったわけだが、先日、なかばこちらが呼んだ形になってしまったが、ようやく長女が上京してくれた。

非常に充実した土日を過ごすことが出来た。品川・渋谷・新大久保・原宿・丸の内・有楽町・銀座…と、結構めぐり歩くことが出来た。浅草に行けなかったのは残念だが次回の楽しみとしておこう。

まだまだ東京のほんの一端しか経験していないはずだが、後日、家内に聞いてみると、「もう東京制覇したような感じやったで」との事。それでも楽しかった、と言ってくれていたらしいのが、父親としては救いである。

で、だ。

駅が工事中のため、相当な回り道をして、渋谷の忠犬ハチ公の銅像を記念撮影し、長女的には憧れ(?)だったのか、渋谷のスクランブル交差点を歩きつつ、渋谷パルコに向かう道すがら、正面に「109」のサインが。これまでその数字を見てきたことは何度となくあったのだが、その時、唐突にハッとした。

関東に住んだことがない筆者は、あまり関東の土地勘がない。関西には私鉄といっても、阪急・阪神・近鉄・京阪など、主だった鉄道会社はこんなものだが、東京には数多くの私鉄が存在する。あ、そうか。東急だから「109」なのか。恥ずかしながら、そのことにこれまで全く気づくこともなく50年以上生きてきたことに、我ながら驚いた。

長女に東京の街を案内する筆者にしても、正直なところ「初めて」の連続であった(※1)。家内には怒られるかもしれないが、財布のひもが緩みっぱなしだった。

では「103」。

となると、これは「倒産」と読めば良いのか。

今回のテーマは「医療機関の倒産件数が過去最多、国立大学の2024年度経常損失285億円」についてである。

まずはこんなコメントだ。

○患者(の家族):「病院が減って、病院が患者を選ぶようになった」

「父が通っていた病院が閉院。何の前触れもなく、張り紙だけが残されていた。転院先を探すのに苦労した。高齢者は移動も難しく、通院が途絶えたことで認知機能が低下したように感じる。」

「病院が減って、患者が病院を選ぶのではなく、病院が患者を選ぶようになった。高齢者や障害者は後回しにされるのではと不安。」

先の参院選で、今後秋に向けて、比較第一党の苦しい国会運営が、容易に予想できる。

ただ、これまで何度も触れてきたように、厚労行政がこれまで積み上げてきたデータと、そこから導き出されてきた処方箋(言っていることとその対応法)は、政権がどう変わろうが、そう変わるものでもないだろう。仮に政治が主導したとしても、その結果は前回の政権交代で答えが出ている。

ただ、厚労行政は決してミクロをおろそかにしたいわけではないのだろうが、あくまでマクロ的に行われている。それは今回躍進した政党にも独自の政策もあるのだろうが、この国の医療提供体制をどうしていくべきか。このような患者やその家族がいらっしゃることも、事実としては受け止めて頂き、その課された責任を全う頂きたい。

次は政治家のコメントだ。

○田村憲久衆院議員:「医療・介護・福祉業界の900万人以上の賃上げが、日本経済の再生にとって不可欠」

5月14日、都内で開催された「国民医療を守る議員の会(自由民主党の議員連盟の1つ)」総会で、田村憲久衆院議員は、「自民党の社会保障制度調査会長として、医療関係者の厳しい状況は理解している」とした上で、病院や診療所の収支が悪化しており、特に地方の医療機関の経営は厳しい状況にあると強調。医療・介護・福祉業界で働く900万人以上の人々の賃上げが、日本経済の再生にとって不可欠であるとの考えを示した。

この考え方が、少なくともこれから新しい風が巻き起こる参議院において、どのような変化を見せていくのだろうか。あるいは変わらないのだろうか。

○厚労相:「福祉医療機構(WAM)の『ゼロ・ゼロ融資』の活用を」

福岡厚生労働大臣は4月8日の大臣記者会見で、福祉医療機構(WAM)の医療・介護施設向けの無利子・無担保の優遇融資制度「ゼロ・ゼロ融資」申請の受付を開始したことを報告した。物価高騰や賃金上昇などで経営が悪化している施設の資金繰りを支援する目的で設けられ、病院においては、無担保での融資上限額を500万円から7.2億円に拡充し、融資上限額7.2億円の利子を2年間、無利子にする。「これから行き届く補正予算による支援に加えて、福祉医療機構の融資も、是非ご活用いただければと考えている」とコメントした。

コロナ禍のおり、医療機関ではないが、「ゼロ・ゼロ融資」を受けた企業の資金繰りは何とか維持できたものの、数年後、つまり現在、その返済期限を迎えた企業がどうなっているか。

無利子は当然ありがたい。この福岡大臣の報告とおそらく同時期に、WAMにおいて甲種乙種で異なるが、いずれもこれまで最大30年の長期だったものが、最大39年の長期金利設定がお目見えしたと記憶している。

とにかく医療機関の血液(資金)が枯渇しないようにという施策だということは十分理解できるところだが、しかし返済するためには、仮に融資上限額いっぱいの7.2億円を借りたとしても、資金繰りに余裕を生み出す必要がある。

つまり2年間無利子だとしても、その元金返済のためにはその間にせめて「医業利益が出る(しかもこれまでより多く)」、ことが必須だ。その原資は診療報酬なのだろう。では診療報酬は返済可能分も見越した設定となるのだろうか。

厚労省のコメントだ。

○厚労省官僚:「従来の診療報酬改定時とは状況が大きく異なっている」

4月9日に開催された中医協総会で厚生労働省保険局医療課の林修一郎課長は、①「物価高騰、人件費高騰」等により医療機関経営が逼迫するなど、従来の診療報酬改定時とは状況が大きく異なっている。②地域医療構想のゴールである2025年度を迎え、また「新たな地域医療構想」も含めた医療提供体制改革の動きも進んでいる-との認識を示した。

そのご認識はともかく、それでどうしてくださるのか。軽々な発言はできないのだろうが、官僚が「認識を示す」意味、これは決して小さなことではないのだろう。

財務省のコメントだ。

○財務官僚:「慎重に検討すべき」

病院経営悪化への対応について、①診療報酬の引き上げは、医療の質向上と費用対効果の観点から慎重に検討すべき。②財政支出の妥当性を確保するため、医療機関の経営指標や地域医療構想との整合性が重要である。

苦しい、大変だからと言って引き上げるとはなりませんよ。

ということなのだろうか。

次はこんなコメントだ。

○経済財政諮問会議メンバー

「医療機関の経営悪化は、診療報酬の硬直性と人件費高騰のギャップが原因。」

「医療機関の倒産増加は、人口減少と医療需要の変化を反映した構造的問題。」

「報酬制度の見直しと、補助金依存からの脱却を促すべき。」

「地域医療構想と診療報酬制度の接続が不十分。」

これらのコメントは、ある側面において、それぞれ的を得たご指摘なのだろう。

診療報酬を引き上げるべきだと読み取れるような主旨とも捉えられるが、仮にそうだとしても、補助金依存からの脱却を促すためにも、上げるべきは上げたらよろしいが、人口減少と医療需要が変化しているのだから、その提供体制は規模縮小が妥当ではないか。

そんな感じだろうか。

次はこんなコメントだ。

○中医協委員

【診療側】

地域の医療機関経営が十分成り立つような診療報酬の構築が重要

6月25日の中医協総会で長島公之委員(日本医師会常任理事)は、「診療報酬で対応すべき部分と、対応してはいけない部分とがある。例えば新たな地域医療構想の実現は『地域の特性』を踏まえて進めていくもので、これを全国一律の診療報酬で無理に動かし、地域の努力・協議を阻害してはいけない。地域の独自の取り組みを補助金で支援したほうが良い場合もある。今後の医療提供体制の在り方は『データだけで議論する』ものでも、『現実と乖離した理想を描く』ものでもなく、地域ごとに、その実情を踏まえて考えるものである。その際、地域でどのような地域医療体制像を描いても、地域の医療機関経営が十分成り立つような診療報酬の構築が重要となる」と訴えた。

【支払側】

最適な医療資源の配分、医療機関の機能分化と当該機能の強化が強く求められる

支払側の松本真人委員(健康保険組合連合会理事)は、生産年齢の人口、医療・介護の複合ニーズを抱える高齢者の増加は今後も進み、各地域での「最適な医療資源の配分、医療機関の機能分化と当該機能の強化」が強く求められ、これが医療提供体制改革の基本方針となっている。中医協での診療報酬改定論議も同じ考えで進めるべきと述べた。

診療側と支払側の目指すべき大きなゴールは一緒なのだろうが、そのアプローチ手法は、180度とは言わないが、結構異なっているのだが、それはこれまでもこれからも変わらないだろう。

各団体のコメントを。

○「過去のコスト上昇補填不足分など含め、2026年度診療報酬改定では、病院について『10%以上』のプラス改定が必要」

全国自治体病院協議会、全日本病院協会、日本病院会など15の病院団体で構成される日本病院団体協議会(日病協)の代表者会議(会長、副会長クラスの意見交換会)が7月11日に開かれ、①中央社会保険医療協議会に示された公的データに基づけば、2018年度から2024年度にかけて、病院のコスト上昇に対し、診療報酬では「5.23%」あるいは「6.31%」の補填不足(引き上げ不足)となっている。②「今なお、物価・人件費などの急騰が続いている」ことを勘案すれば、病院における良質な医療提供のために2026年度には「10%以上の診療報酬引き上げ」が必要であることが確認された。

〇2026年度診療報酬改定の早期実施、改定実施までの国による直接支援などで医療機関経営を強力に支援を

政令指定都市の市長で構成される「指定都市市長会」は7月10日、厚生労働省に対し、物価・人件費の高騰が医療機関経営に甚大な影響を及ぼしており、入院基本料をはじめ診療報酬改定の早期の実施や臨時的な診療報酬加算の創設など、物価高騰や人件費上昇に柔軟かつ速やかに対応することを要請した。指定都市市長会は、「医療機関は、国が定める全国一律の公定価格【診療報酬】を基本として経営を行っており、長期化する物価高騰や人件費の上昇による経費増の影響を独自に収入に転嫁することができず、経営基盤を安定化させることが非常に難しい状況に追い込まれている」と指摘した。

続いて病院経営層のコメントを紹介したい。

○配管が壊れ大規模漏水。耐用年数を過ぎた医療機器はいつ壊れてもおかしくない

自治体病院。経営難・財政難の影響から「配管が壊れて大規模な漏水がしばしば起きる。耐用年数を過ぎた医療機器はいつ壊れてもおかしくない。診療報酬改定に期待している」。

〇病院が赤字の場合、大学法人全体の財政を圧迫し、高等教育への悪影響

大学病院。「単なる一医療機関の問題ではなく、大学病院が守るべき地域医療の地盤沈下を招く恐れがある。病院が赤字の場合、大学法人全体の財政を圧迫し、高等教育への悪影響にもつながる恐れがある。来年の診療報酬改定を待たずにサポートいただきたい」。

〇一般企業並みの賃上げを医療機関でも行うためには、これまでの診療報酬改定6%超では「対応不足」

県立病院長。①一般企業並みの賃上げを医療機関でも行うためには、これまでの診療報酬改定(2020・22・24年度)では6%超の「対応不足」になっている。②物価上昇を踏まえれば10%超の大幅プラス改定が必要となるとの見解も示した。

〇JA新潟厚生連、ボーナスカットなど緊急対策で赤字44億円縮減

「新潟県内で11病院を運営するJA新潟厚生連は6月19日、2024年度決算で純損益が30億2000万円の赤字となったと公表した。2024年8月時点では73億9000万円の赤字を見込んでいたが、医師の手当やボーナスカットなどの緊急対策に取り組み、赤字額を約44億円減らした。2025年度は自治体からの支援を得るほか、病床削減や収益改善に取り組み、赤字額の半減を見込んでいる。

〇がん研でも「増収減益」、材料・人件費負担重く がん研有明病院

過去10年の事業収支を見ると、コロナ禍の一時期を除けば右肩上がり。しかし、2019年から「増収減益」の傾向が続いている。「コロナ禍で、がん研有明病院は大きな患者を積極的に受け入れていたわけではないので、コロナ関係の補助金はあまり入らず、事業収支は大幅な赤字に陥った。「増収減益」基調に陥ったのは、人件費や薬品・材料費など費用の伸びが主因だ。2023年度に大幅に増加したのが薬品・診療材料費で、2022年度比で9.5%増だった。中でも診療材料費の増加の影響が大きい。材料費全般で値上げが続き、2024年12月までの過去32カ月間で延べ約1300品目の値上げ要請があったと言い、約4700万円の材料費の増加になっている。

先の病院団体の主張、それぞれの医療機関病院団体の主張は、「単に苦しいから上げてくれ」、と言っているのではなく、相当なエビデンスに基づいている筈である。それは国が求めてきたことであるし、エビデンスが示されていることは、十分に議論の土台となることだけは間違いないだろう。

さすれば、今年の年末にかけ、2026年診療報酬改定率の議論が大詰めを迎える頃、「二桁%以上の診療報酬引き上げ」、を眼目とした議論の末に、果たして成るのだろうか。

開業医のコメントを。

〇整形外科開業医

「20年ですが患者が減り診療報酬が上がらず人件費、医療資材だけが高騰して経営悪化の一途をたどっている。さらに近隣に新しく整形外科が開業する予定。このご時世に新しく開業する人の気がしれない。」

〇耳鼻咽喉科開業医

「政府はどんな医療の将来を夢見ているのかわからない。オンライン化、AI化、マイナンバーカードで国民を一元的に管理して・・・。これらの設備のために開業医の多くは設備投資を強いられて、また新しい設備の勉強にも時間を取られるしまつだ。開業医が倒産するのも無理はないと思う、これが政府のしたいことだったのか。」

…。

ご心中を察するに余りあるが、「これが政府のしたいこと」だったかと問われれば、

政府の施策としては、したかったのだろう。時代の要請という大義名分を錦の御旗として。

その結果、ご自身の理想の医学を追求されようとしている医師にとっては、余計なことに時間を取られ、お金もかかり、医院経営を辞めざるを得ない状況となる…。

では果たしてそんな医師を生み出したかったか、そう問われれば、それを政府がしたかったとは、当然考えていなかったのだろうな。

薬品卸業界。

○「医薬品仕入原価の上昇、後発品・長期収載品は上昇傾向が強く薬価も低いため流通コストを賄える状況にはない」

7月9日の中医協薬価専門部会の意見陳述で日本医薬品卸売業連合会は、医療用医薬品の仕入原価の上昇の原因について、①毎年の薬価改定に加え、病院を中心とする医療機関の経営が厳しい中、全てのカテゴリーで製薬企業からの仕入原価が上昇している。②特に後発品・長期収載品は上昇傾向が強く、薬価も低いため流通コストを賄える状況にはない-との見方を示した。

診療材料卸。

○「卸が疲弊」

「診療材料は手術料や処置料に包括されているため、個別償還されないケースが多く、病院の持ち出しが常態化している。材料費の上昇に診療報酬が追いつかず、病院が価格交渉で圧力をかける構造が卸を疲弊させている。」

医療関連サービス提供事業者。

○「サービスの質が維持できない」医療関連サービス提供事業者のコメント

「給食・清掃・滅菌・搬送などの委託費が診療報酬で償還されないため、病院の持ち出しが増えている。このため、病院側が経費削減のために最低価格での委託契約を求める傾向が強まり、サービスの質が維持できない。」

どの方面も悲鳴の連鎖だ。

因みに、医療関連サービス提供事業者の「給食」に関しては、「委託費が診療報酬で償還されない」のではなく、診療報酬ではないが、入院時食事療養費として保険医療機関にお金は入ってくる。

また、清掃・滅菌・搬送業務にしても、償還は確かにされないが、そもそも業務委託でなく、自院の直雇用者で業務を賄う(国家資格者・その他資格者・無資格者問わず)ことに対しても、当然償還されるわけではないので、直雇用にかかる人件費と他費用の総額と業務委託費用を比較検討して選んだ結果、業務委託を選択しておられるのだ。

そうなると、当然直雇用の職員に対する原資と、委託業者に支払う原資。どちらを優先するかと言えば、それは身内(直雇用)となってしまうのは仕方がないのかもしれない。

但し、業務を委託していたとしても、そこに関わるのはそこで一緒に働くスタッフの一員である。そこに、医療機関と委託業者の「パートナーシップ」が重要なのは言うまでもない。お金の問題もまた「然り」だ。

医業系コンサルタントのコメントだ。

○「診療報酬や補助金による賃上げ支援」が必須

医療従事者がいなければ病院の経営が維持できず、地域医療提供体制は崩壊してしまう。少子化が進む中で人材確保はどの業界でも難しくなっている。保険医療の世界では「収益が公定価格(診療報酬)で決まっており、民間企業(とりわけ大企業)並みの賃上げを医療機関独自の努力だけで行うことは困難」であり、「診療報酬や補助金による賃上げ支援」が必須となる。

かねて、連携や効率化、入院稼働増、集患対策を訴えていたコンサルタントにして「医療機関独自の努力」では「賃上げが困難」という見解だ。賃上げの支援も重要だが、昨今、医療機関の経営が増収減益体質になってしまった背景に、「行先の決まった診療報酬」の存在があったことには留意しておく必要があるだろう。つまり、賃上げ原資としての点数増だったので、それですら必要金額として不足しているのでまず人材確保が困難、という側面だ。

現在は、その人を雇用する医療機関にとっては、

「入る額は増えたかもしれないが、出て行く先が決まっており(主に人件費)利益が出せない。さらに薬剤費(供給不足の問題もあるが)・モノ代が上がり、委託費が上がり、DXやIT化、果てはサイバーセキュリティ対策と、どこから原資を捻りだせばよいか分からない支出項目が多すぎだ」

法人に純粋に残るお金、それがないので、診療報酬増、あえて言えば診察料(初再診)か入院基本料、元手のかからない点数を上げてくれ、そういうことなのだろう。

これまでその点数が見直されてきた経緯は、EBM(エビデンスに基づく医療)の考え方が基本ベースとしてある。医療上、効果が認められる行為を行うことを、体制を整えしっかり記録することでようやくその点数が確約されるのだ。

それが果たしてどうなっていくのか?

繰り返しとなるが、今年の年末にかけ、2026年診療報酬改定率の議論が大詰めを迎える頃、エビデンスとしては充分出てきている筈のテーマだ。「二桁%以上の診療報酬引き上げ」を眼目とした議論に、果たして成ってくれるのだろうか。

政府の覚悟と真意が問われる。

<ワタキューメディカルニュース事務局>

(※1)…

あまりにもいろいろな場所を歩き倒したので、初日の夕方には少しグッタリだった。かねてより長女が観たいといっていた「国宝(PG‐12)」を、夕方には鑑賞した。まさか東京まで来てもらって映画鑑賞とは…。現在社会現象になっている映画らしいが、まさか中学生の長女が3時間にも亘る大長編、そして暴力団同士の闘争、父親の敵討ち、入れ墨、男女の色恋、京都の芸妓との間に生まれた娘との微妙な関係 など、結構大人びた内容だっただけに、果たしてこんな映画だと知って本当に観たいと思っていたのだろうか?そんな気持ちがこみあげてくる。ようやく席を確保できたものの超満員。最前列の席しか残っておらず、スクリーンを見上げながらの首の痛い鑑賞だった。話が展開する途中気になって、たまに長女の横顔を見てみる。本当に楽しんでいるのだろうか。

…人間国宝となった歌舞伎役者の約50年間が濃縮した作品だ。筆者としては何とも見応えのある、素晴らしい作品だ、観て良かった。エンドロールも終わり、時刻は21:00前、とっぷり暮れた(といっても東京の夜は全然明るいのだ)。おそるおそる長女の顔色を窺う。「疲れた~」とか、「眠かった~」とか、「全然わからんかった~」とか、てっきりそんな言葉が出てくるのだろうと思っていたが、果たして全くの杞憂であった。

「面白かった!」、「素晴らしかった!!」、「もう1回観たい!!!」、「吉沢亮ステキ!!!!」。

うーん、中学生の、これは発言なのだろうか?とにかく、喜んでくれたのは良かった。充実の1日目の夜のことであった。

このあと、長女は吉沢亮の公式LINEの登録者になったそうで、追っかけになってしまった。どうせ暫くしたら冷めるのだろうが(冷めてほしい)。 ハマリ役過ぎて、新作の吸血鬼ものの自身の主演作を霞ませるほどのロングラン上映…。まったく、女泣かせの歌舞伎役者である。

<筆者>

ワタキューメディカルニュースの最新情報をメールで受け取れます。

下記の個人情報の取り扱いについて同意のうえ、登録フォームへお進みください。

■お客様の個人情報の取り扱いについて

1.事業者の名称

ワタキューセイモア株式会社

2.個人情報保護管理者

総務人事本部 本部長

3.個人情報の利用目的

ご入力いただいた個人情報は、WMNメール送信のために利用いたします。

4.個人情報の第三者提供について

法令に基づく場合及び本人ならびに公衆の生命・健康・財産を脅かす可能性がある場合を除き、ご本人の同意を得ることなく他に提供することはありません。

5.個人情報の取り扱いの委託について

取得した個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託することがあります。

6.保有個人データの開示等および問い合わせ窓口について

ご本人からの求めにより、当社が保有する保有個人データの開示・利用目的の通知・訂正等・利用停止等・第三者提供の停止又は第三者提供記録の開示等(「開示等」といいます。)に応じます。

開示等に関する窓口は、以下の「個人情報 苦情・相談窓口」をご覧下さい。

7.個人情報を入力するにあたっての注意事項

個人情報の提供は任意ですが、正確な情報をご提供いただけない場合、WMNの送信及び最新情報などのご案内が出来ない場合がありますので、予めご了承下さい。

8.本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得

クッキーやウェブビーコン等を用いるなどして、本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得は行っておりません。

9.個人情報の安全管理措置について

取得した個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止及び是正、その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。

このサイトは、(Secure Socket Layer)による暗号化措置を講じています。

ワタキューセイモア株式会社

個人情報 苦情・相談窓口(個人情報保護管理者)

〒600-8416 京都市下京区烏丸通高辻下ル薬師前町707 烏丸シティ・コアビル

TEL 075-361-4130 (受付時間 9:00~17:00 但し、土日・祝祭日・年末年始休業日を除く)

FAX 075-361-9060