ワタキューメディカル

ニュース

No.802 認知症治療薬レケンビの費用対効果で公的分析 中医協で介護費用との関係を議論、薬価引き下げ15%見通し

2025年08月18日

◇「認知症治療薬レケンビの費用対効果で公的分析 中医協で介護費用との関係を議論、薬価引き下げ15%見通し」から読みとれるもの

・公的介護費用を含めた分析が行われるのは、日本では初めて

・レケンビは高額、200mgあたりの薬価は4万5777円で、年間薬剤費は約298万円

・「下げ止め規定」導入など費用対効果評価に「レケンビ特例」

■レケンビの費用対効果、総合評価は薬価15%引き下げ

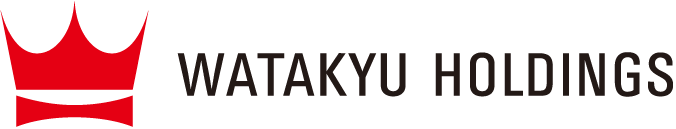

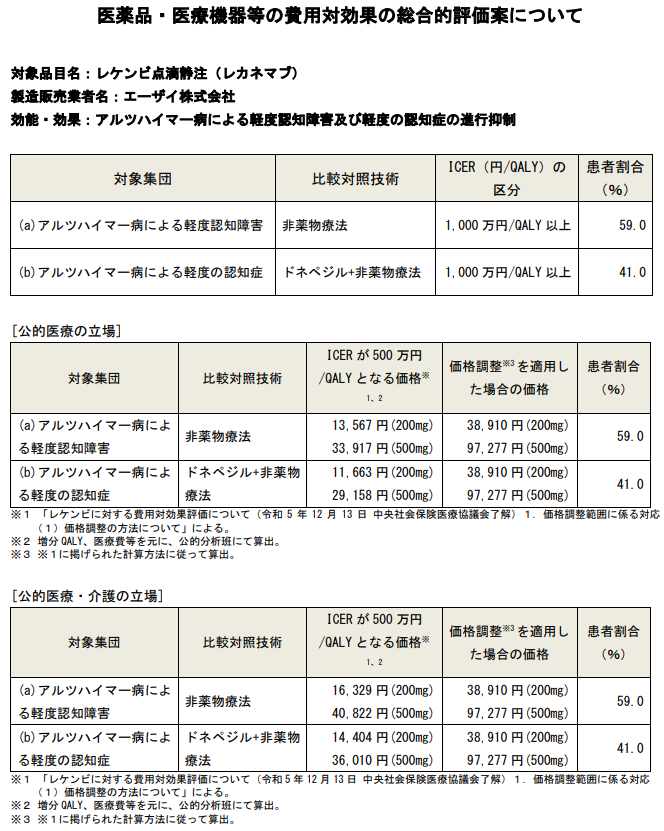

中医協は7月9日開いた総会で、新たな認知症・軽度認知障害(MCI:Mild Cognitive Impairment)治療薬レケンビ(一般名:レカネマブ)の費用対効果評価について公的分析を用いた総合評価を了承した。総合評価では、介護費用を含めた場合と含めない場合で分析したものの、いずれも価格調整後の薬価は下げ止めに当たる15%の薬価引下げとなることが示された。今後、薬価算定組織で価格調整後の薬価を検討し、改めて総会で議論する。公的介護費用を含めた分析が行われるのは、日本では初めて。(図3 医薬品・医療機器等の費用対効果の総合的評価案について)

(図4 レケンビの費用対効果評価に係る介護費用の取扱いについて)

中医協の費用対効果評価専門組織は、レケンビの費用対効果に関して介護費用を含む場合・含まない場合の両方の分析結果を報告した。医療技術や薬剤の価値を測定する指標として使われるICER(Incremental Cost Effectiveness Ratio:増分費用効果比)は、1QALY(生活の質を加味した生存年)あたりの医療費として定量的に評価される。このICERが500万円/QALYに収まるよう薬価を調整する必要があり、介護費用を含むか否かにより薬価に差が生じた。ただし、薬価引き下げによる医薬品の安定供給への影響を避けるために、中医協は「下げ止め規定」を導入。この規定の下で、価格調整後の薬価は、200mg2mL一瓶で3万8910円、500mg5mL一瓶で9万7277円だった。現行の薬価はそれぞれ4万5777円、11万4443円のため、6867円、1万7166円の引き下げとなる。

■使用対象となる患者数が多くなると予測され、「費用対効果評価」制度の対象

アルツハイマー病による軽度認知障害(MCI)治療薬「レケンビ(レカネマブ)」は、2024年9月25日に薬事承認を取得し、90日以内に薬価収載されることとなっている。

厚生労働省は、最適使用推進ガイドラインを策定し、投与対象となる患者要件ならびに医師・医療機関要件を明確化。そのガイドラインに基づき、保険診療上の注意事項を定めた「留意事項通知」も発出されている。これらの制度的規定により、実際に投与可能な患者数は限定的となると推計されている。また、薬価収載後には全症例を対象とした使用成績調査が実施される予定であり、リアルワールドデータの収集が行われる。

また、同薬剤を使用できる医師・医療機関は、以下の条件を満たすことが求められる。①軽度認知障害の診断および認知症疾患の鑑別診断など、専門的医療を主たる業務として10年以上の臨床経験を有する医師。②画像所見からARIA(アミロイド関連画像異常)の有無を判断できる専門性を有すること。③MRI検査(1.5テスラ以上)が実施可能な医療機関であること。これらの要件は、適正使用を担保するとともに、リスク管理と医療資源の適正配分を目的としている。

レケンビは、通常の算定ルールに則り薬価が算定されることが決定された。類似薬が存在しないため、原価計算方式が適用され、さらに有用性加算(I)として45%の加算が付与された。加えて、新薬創出・適応外薬解消等促進加算も適用されている。

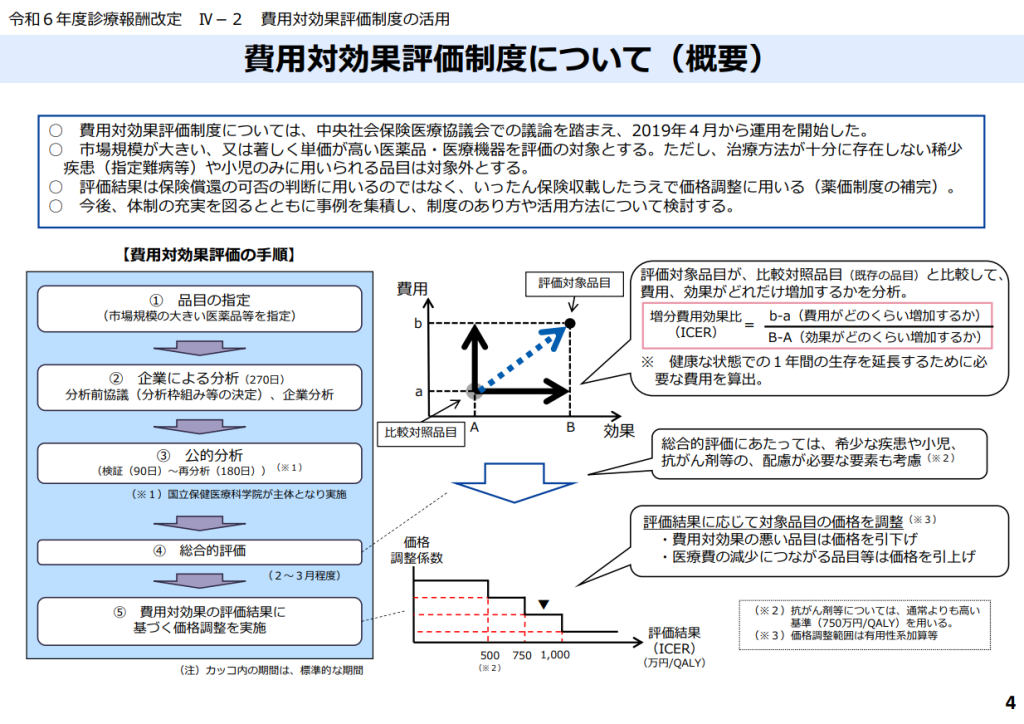

レケンビは高額であり、たとえば200mgあたりの薬価は4万5777円で、年間薬剤費は約298万円(体重50kg換算)にのぼる。また、使用対象となる患者数が多くなると予測されていることから、「費用対効果評価」制度の対象とされた。薬価算定時の想定を超える市場規模となった場合に実施される費用対効果評価の方針については、中医協薬価専門部会・費用対効果評価専門部会の合同部会において議論されたうえで、中医協総会で正式に承認された。

(図5 費用対効果評価制度について(概要))

■エーザイによる企業分析と公的分析との見解の相違

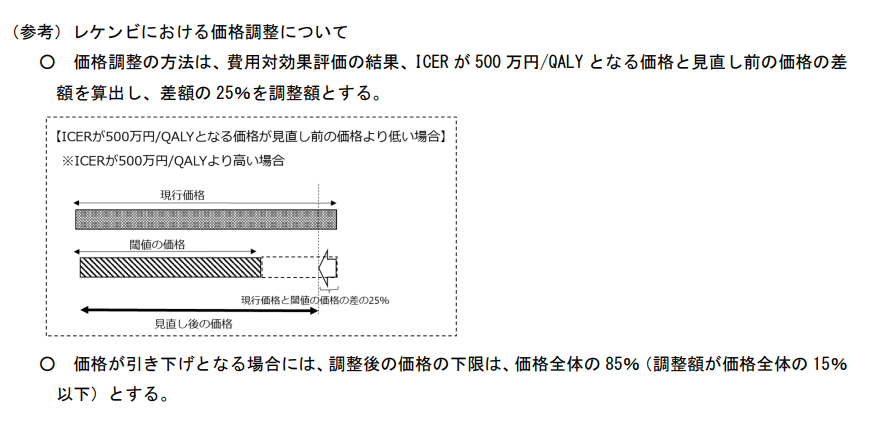

レケンビの費用対効果評価については、①ICER(増分費用効果比)500万円/QALYを基準価格とする。②現行薬価とICER基準価格の差額の25%を調整額とする。③調整後薬価の下限は「現行薬価の85%」までとする(それ以上の引下げは不可)。④日本で初めて、介護費用や介護者QOLを含めた費用対効果評価が実施する-「レケンビ特例」が設けられた。

(図6 レケンビにおける価格調整について)

7月9日の中医協資料によると、製造販売業者のエーザイによる企業分析と公的分析の間の隔たりがあり、エーザイから長期推計方法と分析モデル、介護者QOLの算出方法について不服意見が出された。介護費用を含めた場合と含めない場合で分析したものの、中医協で議論がなされた結果、専門組織は公的分析結果が妥当と結論付けている。エーザイは7月9日、「分析の根幹となる分析モデルの構造が異なる上、レケンビの有効性の推計方法、介護者QOLの算出方法においても隔たりがあった」ことを説明するリリースを公表。企業分析によるICERでは、希少疾患などの閾値に用いられる750万円/QALYを基準値の価格とした場合の「公的医療・介護の立場」についても分析をしており、その結果、ほぼ現行薬価と同じ価値が得られているなどとしている。エーザイは、「今回の費用対効果評価は、レケンビ特例による価格への評価であり、レケンビの有効性、効能効果に影響を与えるものではない」と説明。「実臨床の実態に即した本剤の真の価値を学術論文等で引き続き発信していくとともに、レケンビがもたらす価値に対する適正な評価を引き続き求めていく」となどと、コメントした。

今後、中医協では薬価算定組織で価格調整後の薬価を検討し、改めて総会で議論する。

「老人力」という言葉を耳にしたのは10年位前だったろうか。

日頃よく会っている人のはずなのに、なかなか名前が思い出せない。

のに、思い出せない者同士で「あー、あの人ね」と、名前が思い出せないのにすでに会話が成立してしまうほどの 経験則的以心伝心 というやつだ。

物忘れと言って良いのか、最近、

ええと、あれなんて言ったっけ?

という状況になることは決して少なくない。が、別の会話を続けている中、突然、

「あっ!」と閃いたように思い出す。

そうやって、識以下で忘れそうな事柄を思い出す行為を通じて今一度記憶に焼き付けていくことで、記憶力の低下を予防する。

思い出せなくなるのは、単純に年齢的な経過に伴うものなのか、それともアミロイドβが何らかの作用を脳内に起こることに起因する、軽い認知症のようなものなのか。

聞けば認知症とは、発症するまでに長い年月がかかるという。アミロイドβが脳内に現れてからの潜伏期間は約20年間にも上るという。軽度認知症(MCI)の間に適切な処方を施すことで、治る人もいれば悪化が先送りになる人もいるそうだ。

そういった意味では、潜伏期間が長いという点において悪性新生物(がん)と通じる部分がある。

WMN2025年1月号「認知症施策推進基本計画」が閣議決定 認知症と共に希望を持って生きる「新しい認知症観」の取り組み推進 本文によれば、

急速な高齢化の進展に伴い、わが国の認知症の人の数は増加している。2022年の認知症の高齢者数は約443万人、軽度認知障害(MCI:Mild Cognitive Impairment)の高齢者数は約559万人と推計され、その合計は1000万人を超え、高齢者の約3.6人に1人が認知症またはその予備群といえる状況にある。2040年にはその人数が約1200万人(認知症約584万人、軽度認知障害約613万人)となり、高齢者の約3.3人に1人が認知症または軽度認知障害になると見込まれる。

とされている

WMN2024年11月号「保険適用が2剤となった新規認知症治療薬 巨大な市場規模が医療保険財政に多大な影響」では、本文において

厚労省は9月24日、アメリカの製薬大手イーライリリーが開発した早期アルツハイマー病治療薬「ドナネマブ(ケサンラ®)」について、「アルツハイマー病による軽度認知障害(MCI)及び軽度の認知症の進行抑制」を効能又は効果として、国内での製造販売を正式に承認した。アルツハイマー病の原因物質に直接働きかけ取り除く薬としては、エーザイの「レカネマブ(レケンビ®)」に続き、国内で2例目の抗アミロイドβ医薬品となる(図1 ケサンラについて)。

レカネマブを巡っては、年間1000億円超となる可能性のある高額医薬品として薬価収載が議論された際に、「本剤と同様の薬剤を薬価収載する場合には、必要に応じて中医協総会で本剤を含む取扱いを改めて検討する」とされたことを踏まえ、中医協は2024年9月25日、ドナネマブの薬価収載に向けて、レカネマブと同様に議論を進めることを了承した。認知症患者の増大を踏まえ、市場規模が巨大化する高額医薬品が医療保険財政に及ぼす影響を巡る議論が注目される。

と、ドナネマブがアルツハイマー治療薬として2剤目の保険適用となった内容であった。

さらに 同月の ひとりごと では、

認知症の社会的コストは2030年に21兆円を上回るのだそうだ。うち、家族等が無償で提供するコスト、インフォーマルケアコストが9兆円なのだとか。ある意味社会的資源としては損失と言えなくもない9兆円、残る12兆円のうち医療費は2.7兆円、介護費は9.7兆円と試算されている。

現在、医療福祉関連市場の規模は、切り口にもよるが、約70兆円と言われている。少なくとも筆者はそう定義づけている。インフォーマルケアコストの9兆円を(除いて良いか分からないが)除いた12兆円は、その17%を占める。

「市場」という表現が適切かどうか判然としないが、そういう見方をすれば12兆円市場だ(さらにプラス隠れ市場が9兆円)。とてつもなく大きい。

たまに、3位に「肺炎」のような呼吸器系疾患が来る時もあるが、それでも基礎疾患としての、やはり がん・脳卒中・心筋梗塞が現代日本における日本人の三大死因だ。この勢力分布図に変化が起きるかどうかは別として、認知症に悩まされる本人、本人もであるが、むしろ周りの近親者こそが、推計から察するに、これからますます増加の一途を辿ることになるのだろう。

であるから、画期的な認知症治療薬が世に出るのは、いわば「朗報」と言ってよいのではあるまいか。

WMN事務局としては、このようなコメントをしていたわけだ。

今回は、認知症治療薬として保険適用となり、否が応にも注目されていた1剤目「レカネマブ」の薬価が、15%引き下げ見通しだというのがテーマだ。

コメントを紹介したい。

○厚労省官僚のコメント

保険局医療課医療技術評価推進室の梅木和宣室長は、費用対効果評価案をもとに、①介護費用を含めた場合(公的医療・介護の立場)と含めない場合(公的医療の立場)のいずれかの案が妥当かを、価格調整後の薬価も踏まえて議論する。②薬価算定組織において、公的医療・介護の立場と公的医療の立場の両方の場合について価格調整を行った場合の薬価を検討し、その上で改めて中医協総会で議論することを提案し、了承された。

社会的コストが跳ね上がる可能性のある認知症治療薬が議論の対象になっているという点において、「介護費用を含めた場合」も検証することになったのは既定路線ではあるのだが(令和5年12月の中医協で了承済 【図-4】 レケンビの費用対効果評価に係る介護費用の取扱いについて 参照 図再掲)、このレケンビの価格に関する議論が、今後の新薬の価格設定の際にも大いに影響を及ぼす可能性がある。

中医協委員のコメントだ。

○中医協委員のコメント

【診療側】

日本医師会常任理事の江澤和彦氏は、まだレケンビにおける介護費用の取り扱いが明確になってないと指摘。「軽度認知症やMCIでは、何をもって介護費用とするのかは定かではない。そもそも介護費用の扱いは、前回改定に向けた議論で専門家から、公的介護費用を取り扱った経験が乏しいといった現状を踏まえ、さらなる研究が必要であるという意見があった。家族等の介護者への影響の介護費用への置き換えも不明瞭」などの問題を挙げ、介護費用を考慮した価格調整を行うことを既定路線とすることをけん制。費用対効果評価における介護費用とは何を指し、それをどのように評価したのかを明確にする必要性を強調した。

【支払側】

健康保険組合連合会理事の松本真人氏は、費用対効果評価を積極的に活用していくべきだとし、介護費用については、江澤氏と同様に、レケンビの検討をした上で議論していくべきと指摘。また、費用対効果評価の診療ガイドラインでの活用については、「非常に意義がある」と指摘。「費用対効果が相対的に劣る技術について、過度に選択が控えられることにつながる懸念がある」ことは否定しないものの、「500 万円/QALY まで価格調整をしないのであれば、費用対効果を踏まえた治療法選択は当然あり得る。費用対効果評価の結果を臨床現場でも積極的に参照してもらいたい」と求めた。

何が介護費用なのか定義すらされない中での評価に慎重である診療側。積極的活用を求める支払側の構図だ。

ところで、WMN2024年11月号 ひとりごと では、こんなコメントも紹介している。

…英国は、今回取り上げている認知症新薬についての成分と、その前に登場していた成分、両成分に対して辛口なコメントである。

〇英国国立医療技術評価機構:「納税者にとって良い価値があるとは考えられない」

英国の医薬品・医療製品規制庁(MHRA)は8月22日、エーザイと米バイオジェンのアルツハイマー病治療薬「レカネマブ(商品名レケンビ)」を認可したと発表した。MHRAはレカネマブについて、国内での使用が許可された初めてのアルツハイマー病治療薬であり、「病気の進行を遅らせるのに有効であることを示す一定のエビデンスがある」と指摘。一方、国立医療技術評価機構(NICE)はガイダンスの草案で、同薬は高額で、副作用に対する集中的な監視が必要なことから、「納税者にとって良い価値があるとは考えられない」との見解を示した。

国としては承認した一方で、別の同国の機関では、「高すぎる」ので、負担の側面も考慮すれば、必ずしも納税者(患者と言っても良いか?)にとって良い価値があるとは考えられない、というのだ。

我が国においては、金庫番的お役所である財務省の主張に近いか?

「財政面への影響、かけるお金に比して効果のほどは?、良い薬が出たからと言って寄ってたかって使うことなきよう」

ただ、このレケンビについては、使用するにあたっては「寄ってたかって」使わないために、それなりのハードルも設定されている。

医療機関のコメントだ。

○医療機関

「薬価が高額であることに加え、投与施設の要件が厳しく、導入できる病院は限られる。」

「初回投与施設の指定要件(専門医複数、PET検査体制など)は、地方病院にとってハードルが高い。」

「フォローアップ施設の整備が進まなければ、地域格差が拡大する可能性がある。」

多くの課題は、日本の面積は狭い?、狭いにも関わらず、国民感情としてもっている、国が責任をもってすべき社会保障の枠組みを隅々まで浸透させるには、その分散配置具合の方が勝っているということなのだろう。

つまり日本は案外広い、ということなのかもしれない。

極論であるが、「ポツンと一軒家」の「不自由かもしれないが、心の豊かな生活」

を、自分の意思で送ろうとされている方は、サービス含め現物給付的な社会保障を受けるためには、せめてその効力が及ぶ範囲までは、少なくとも自ら移動してもらうことを受容して頂かねばならないということか。

さらには、「ポツンと一軒家」に住む方はそういうことを覚悟の上で「ポツンと」暮らしておられるのだろうが、これからの人口減少期においては、狭い日本の中でも、人間の住む範囲は、行政サービスや社会インフラの需給がバランスする程度に人口が集中する場所に絞っていただくというのが理想なのだろう。

医師のコメントを。

○精神科医

「高額な薬であり、検査も痛みや負担が大きい。本人が納得していない段階で治療を始めるべきではない。」

「囲碁や運動など、非薬物療法で脳の活性化を図ることも重要だと感じた。」

本文中に、同薬剤を使用できる医師・医療機関についての記載があるが、これは厚生労働省「最適使用推進ガイドライン レカネマブ(遺伝子組換え)」に基づいている。

筆者もMRI検査は受けたことがあるが、横になっているだけなので、周囲の音が大きいことさえ気にしなければ、そこまで身体的な痛みは伴わないのだろうが、レカネマブ投与の手前でMRI検査が受けられることは大前提だ。

因みにMRI検査が受けられないのはどういう場合か。

・体内に金属製の医療機器がある場合

→事前に医師に確認が必要

・体内に金属製の人工物がある場合

→事前に医師に確認が必要

・妊娠中または妊娠の可能性がある場合

→原則として検査は避けるべき

・閉所恐怖症の場合

患者の要件、医師・医療機関の要件すべて満たさなければ投与はできない、この画期的な新薬だが、患者がガイドラインに目を通すことはあまりないのだろうが、仮にそれが自分であったとしても、読み進めていくうちに、だんだん薬の投与を躊躇したくなってしまうような気すらしてしまう。

(厚生労働省 最適使用推進ガイドライン レカネマブ(遺伝子組換え))

今度はこんなコメントを。

〇製造販売業者エーザイからの不服意見に対して

「エーザイの主張は、費用対効果評価制度が革新的医薬品の価値を正しく評価できているかという根本的な問いを投げかけている。特に、認知症のように医療と介護が密接に絡む疾患領域では、制度の枠組みそのものが再設計を迫られていると言える。」

「革新的な作用機序を持つ薬剤であっても、実際の臨床効果と費用対効果の両面から慎重な評価が必要である。特に日本人での治験結果が限定的である点は、処方を検討する際の重要な判断材料となる。また、患者や家族への説明においても、薬剤の効果の程度を正確に伝え、期待値の適切な設定が求められる。年間300万円近い費用に対して6.8%の効果をどう評価するかは、医療経済学的観点からも医療倫理的観点からも重要な課題である。」

医療と介護、住まい・住む場所・住む環境・暮らし…。結果として生命の危機につながる可能性はあるのかもしれないが、直接的に生命の危機につながらない(のだろう)認知症。

時代や生活様式の変化と長寿化など、様々な要素が複雑に絡まりあうことで、これまでの「薬」に関する考え方が、通用しなくなってきているのか。

介護現場から。

○介護現場のコメント

「レケンビを使う患者は医療機関での管理が中心。介護現場に情報が共有されないことが多い。」

「副作用(ARIA)への対応は医療側の話。介護職員は不安を抱えながら見守るしかない。」

「薬価が高すぎる。介護現場の人件費や処遇改善に回してほしいという声もある。」

「患者のQOLだけでなく、介護者のQOLも評価してほしい。」

「介護現場に情報共有されない」、「介護現場の処遇改善」、「介護者のQOL」…。確かに大切だ。

いったい、何を優先すべきなのだろうか。頭が痛い。

医業系コンサルタントからはこんなコメントだ。

○医業系コンサルタント

「レケンビの導入は、医療と介護の連携体制の再設計を促す契機になる。」

「介護費用や介護者QOLの評価は、医療保険制度の枠を超えた統合的評価指標の整備が必要。」

ここまで読み進めてくると、「医療と介護の連携体制の再設計」は、認知症に関することのみならず、我が国において非常に重要な課題であるということが、賢明なる読者におかれては、すでにお感じになられていることだろう。

患者のコメントだ。

○認知症を持つ患者(または家族)のコメント

「進行抑制効果は希望につながるが、費用負担と副作用リスクへの不安が大きい。費用は月額約30万円(薬代+検査費)。高額療養費制度を使っても、自己負担は数万円に及ぶ。」

研究開発した創薬メーカーに対するリスペクトはもちろん払いつつも、困っている人が容易にアクセスできるような、そんな費用対効果のバランスが望まれるが、今のところ、その道のりは長いのかもしれない。

いずれ、認知症の費用負担を含めた介護費用をカバーするような民間保険も充実し、一般化してくるのだろうが、薬に限らず、新製品が出たばかりの時は、価格が高く、皆に浸透していくにつれ、価格が下がっていくという市場原理がこの薬に働くのはどれくらい先の未来なのだろう。

少なくとも承認されて半年が経過し、これまでの価格が85掛けとなる見通しとなった、ということは分かっている現在。

2025年夏。猛暑真っ盛りだ。

<ワタキューメディカルニュース事務局>

ワタキューメディカルニュースの最新情報をメールで受け取れます。

下記の個人情報の取り扱いについて同意のうえ、登録フォームへお進みください。

■お客様の個人情報の取り扱いについて

1.事業者の名称

ワタキューセイモア株式会社

2.個人情報保護管理者

総務人事本部 本部長

3.個人情報の利用目的

ご入力いただいた個人情報は、WMNメール送信のために利用いたします。

4.個人情報の第三者提供について

法令に基づく場合及び本人ならびに公衆の生命・健康・財産を脅かす可能性がある場合を除き、ご本人の同意を得ることなく他に提供することはありません。

5.個人情報の取り扱いの委託について

取得した個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託することがあります。

6.保有個人データの開示等および問い合わせ窓口について

ご本人からの求めにより、当社が保有する保有個人データの開示・利用目的の通知・訂正等・利用停止等・第三者提供の停止又は第三者提供記録の開示等(「開示等」といいます。)に応じます。

開示等に関する窓口は、以下の「個人情報 苦情・相談窓口」をご覧下さい。

7.個人情報を入力するにあたっての注意事項

個人情報の提供は任意ですが、正確な情報をご提供いただけない場合、WMNの送信及び最新情報などのご案内が出来ない場合がありますので、予めご了承下さい。

8.本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得

クッキーやウェブビーコン等を用いるなどして、本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得は行っておりません。

9.個人情報の安全管理措置について

取得した個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止及び是正、その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。

このサイトは、(Secure Socket Layer)による暗号化措置を講じています。

ワタキューセイモア株式会社

個人情報 苦情・相談窓口(個人情報保護管理者)

〒600-8416 京都市下京区烏丸通高辻下ル薬師前町707 烏丸シティ・コアビル

TEL 075-361-4130 (受付時間 9:00~17:00 但し、土日・祝祭日・年末年始休業日を除く)

FAX 075-361-9060