ワタキューメディカル

ニュース

No.803 厚労省検討会、新たな地域医療構想「ガイドライン」策定に向け議論を開始 焦点は、急性期医療の集約化と医療機関機能報告

2025年09月16日

◇「厚労省検討会、新たな地域医療構想「ガイドライン」策定に向け議論を開始 焦点は、急性期医療の集約化と医療機関機能報告」から読みとれるもの

・2040年頃の医療提供体制を見据えた地域医療構想のあり方を議論

・焦点は、急性期医療の集約化と医療機関機能報告

・急性期拠点機能など4類型の医療機関機能

■2040年頃の医療提供体制を見据えた地域医療構想のあり方議論

2040年頃を見据えた地域医療構想のあり方について議論する厚生労働省の「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」(座長=遠藤久夫学習院大学長)の第1回会合が7月24日に開催された。各地域で地域医療構想を策定する際に使われる「ガイドライン」や「医療計画指針」「医師偏在指標」などについて議論をする。最新の2024年度病床機能報告(速報値)では病床数は117.8万床となり、前年度から1.4万床の削減が進み、推計を上回るペースでの減少していることが示された。

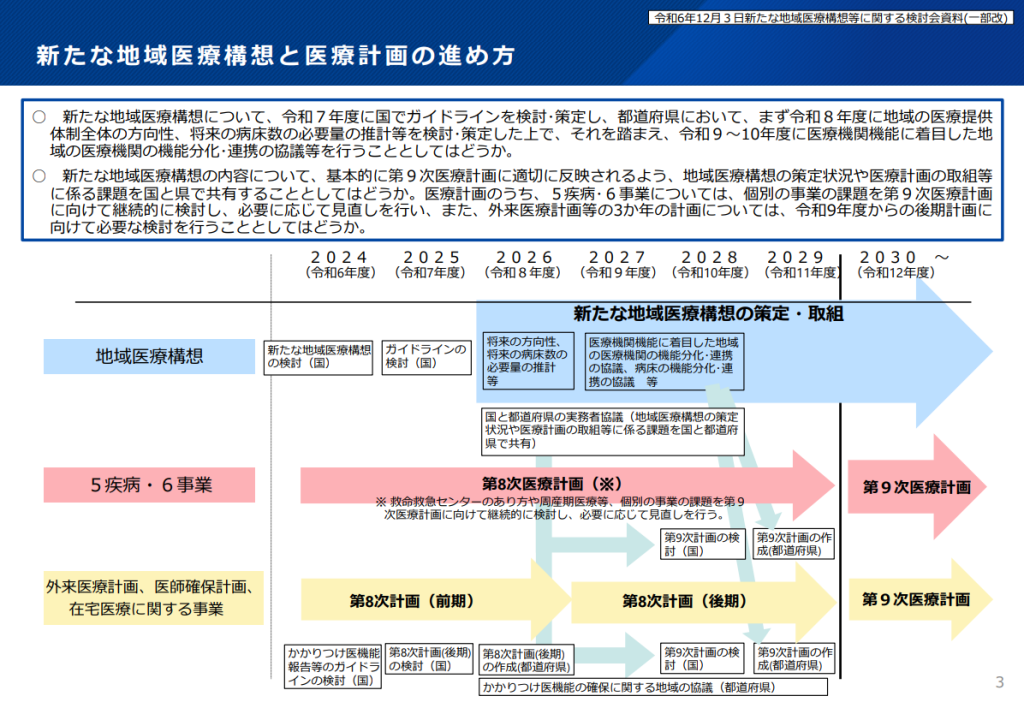

現行の地域医療構想は2025年度が目標年。新たな地域医療構想では2040年頃の医療提供体制を見据えて、2026年から各都道府県で策定・取り組みが始まる。厚労省「新たな地域医療構想等に関する検討会」で2024年12月までに「とりまとめ」が作成されており、新たな検討会では具体的な内容を検討していく。今後、月1~2回のペースで議論を行い、秋頃に「中間とりまとめ」、2025年から2026年3月までの間に「とりまとめ」を作成し、「ガイドライン」「医療計画指針(外来、在宅、医師確保)」を発出する見込みだ。(図1 新たな地域医療構想と医療計画の進め方)

■焦点は、急性期医療の集約化と医療機関機能報告

厚労省は2025年8月8日に開催された「第2回 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」で、新たな地域医療構想の策定に向けた「医療機関機能報告」の考え方を提示、2026年度以降の新たな地域医療構想ガイドライン策定に向けた議論を開始した。焦点となったのは、急性期医療の集約化と医療機関機能報告の新たな枠組みである。(図2 医療機関機能について)

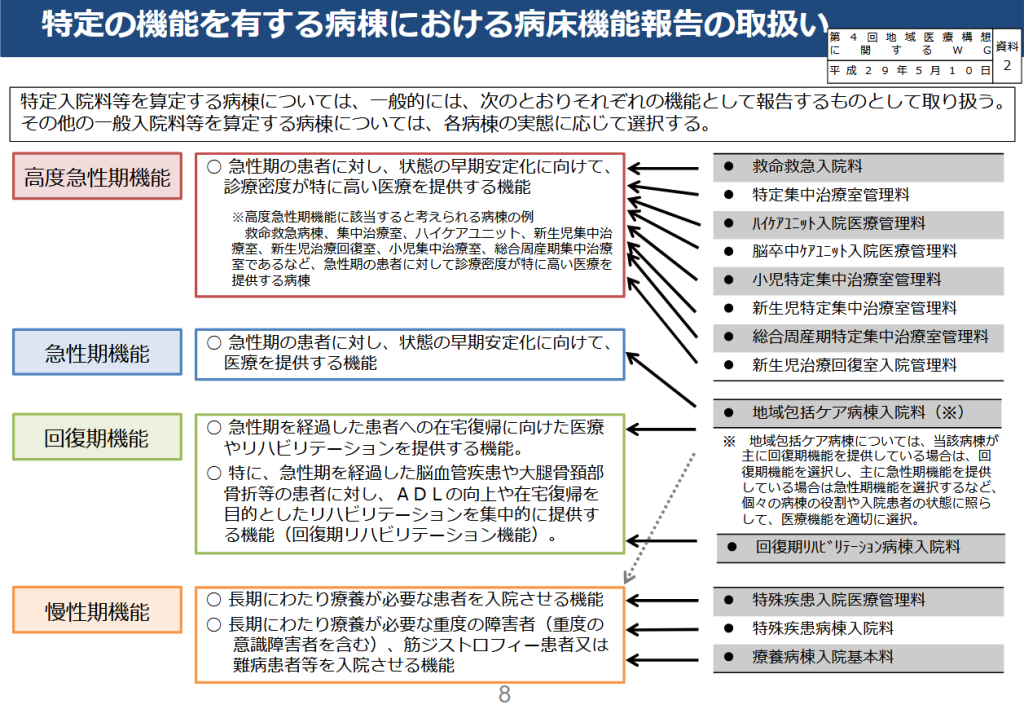

2026年度からの新たな地域医療構想で新設する「医療機関機能報告」は、現状の病床機能報告の際に、各医療機関が「地域で求められる役割」を都道府県に報告する。ガイドラインで示される各機能についての「地域ごと」の基準に、各医療機関が合致しているかを検討した上で報告するという仕組みである。基準に合致していれば、複数の機能を報告することも可能となる。報告結果は地域医療構想調整会議などで活用するほか、各医療機関がどのような機能を担っているかを「国民・患者に共有」するためにも使われる。

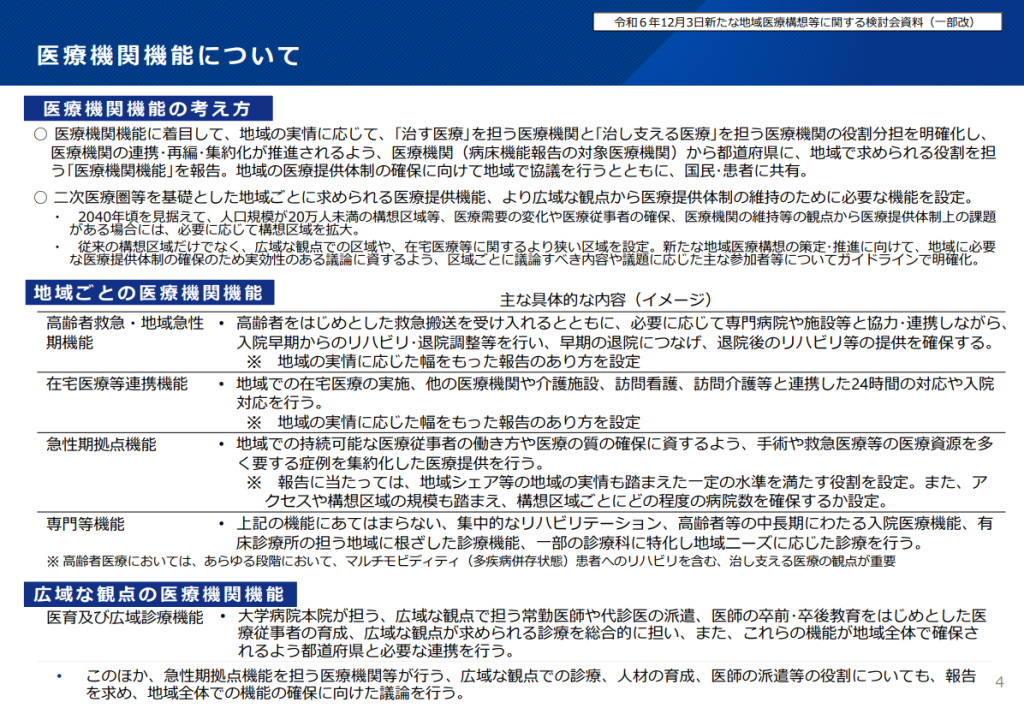

医療機関機能は次の4類型。高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療連携機能、急性期拠点機能、専門等機能。これら地域ごとに整備する4機能のほか、「広域な観点の医療機関機能」としては、「医育及び広域診療機能」があり、大学病院本院のみが報告できる。この日示された「区域の人口規模を踏まえた医療機関機能の考え方(案)」では、大都市型、地方都市型、人口の少ない地域の3つの人口規模パターンで、各機能の役割について示された。

構想区域ごとに確保する病院数の目安として、「急性期拠点機能」は、大都市型では「複数」、地方都市型では「1~複数」、人口の少ない地域では「1」をそれぞれ確保することが示された。20万人以下の地域では、「確保が可能かどうか特に検討」して、ゼロになる可能性も示唆された。東京など「極めて人口の多い地域」では、大都市型とも別の整理をする方針となっている。(図3 区域の人口規模を踏まえた医療機関機能の考え方(案))。

2025年通常国会で審議された医療法改正案が継続審議となったことから、まずは法改正を必要としない「必要病床数、医療機関や病床の機能」「構想区域のあり方」「医師偏在指標」などについて検討を始める。法改正後に「地域医療構想への精神病床の追加」「医師手当事業の創設」「外来医師過多区域における無床診療所の新規開設者への要請等」などの検討を開始する。

■2026年度改定に向け中医協の入院・外来分科会が「中間とりまとめ」

一方、中医協は8月6日開いた総会で、「入院・外来医療等の調査・評価分科会」の「中間とりまとめ」を了承した。急性期・包括期・回復期など別の入院医療、救急医療、働き方・タスクシフト/シェア、生活習慣病管理料をはじめ外来医療など計15項目について、現状を分析し、診療報酬上の評価の在り方について分析・検討した内容だ。今後、2025年度の「入院・外来医療等における実態調査」の結果などを踏まえて、分科会としての最終的なとりまとめに向けて検討を行う。

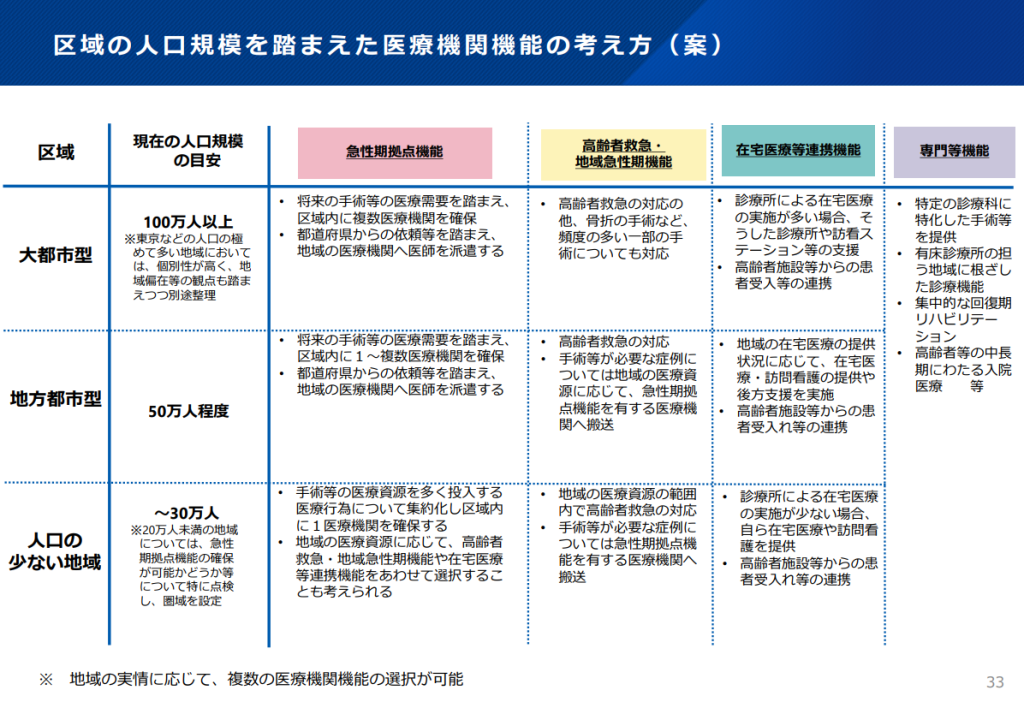

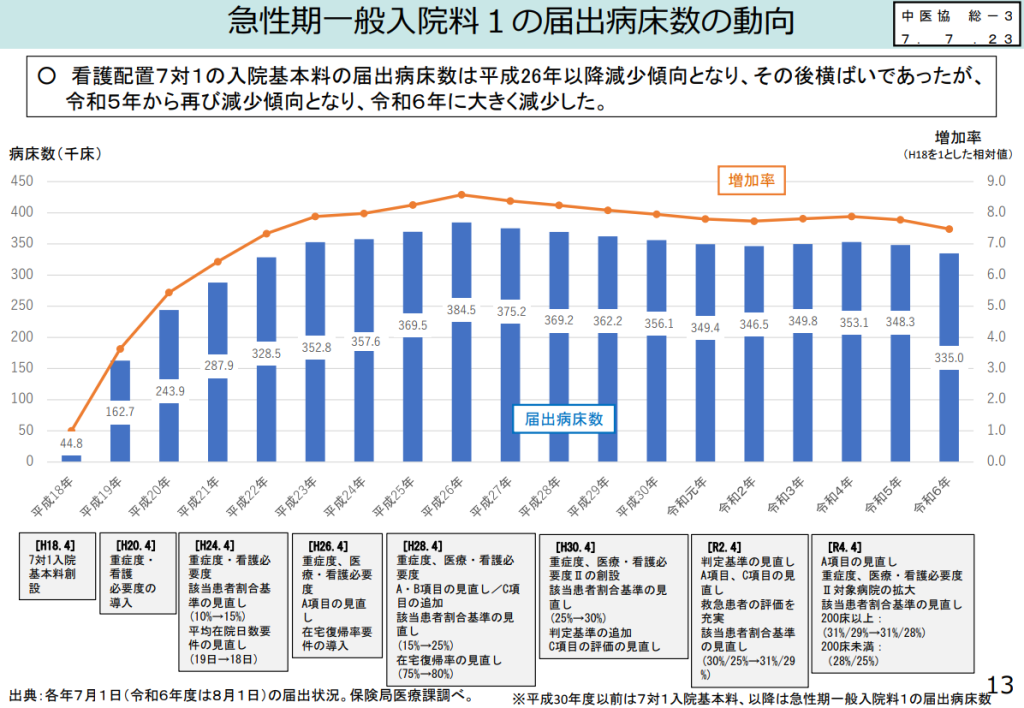

注目されるのは、急性期一般入院料1の病床数が2024年度改定で大幅に減少した点である。看護配置7対1の入院基本料を届け出ている病床数は、2014年以降減少傾向にあり、横ばいを経て2023年から再び減少。2024年改定を契機に、2022年の35万3,100床から2024年には33万5,000床へと大幅に減少した。(図4 急性期一般入院料1の届出病床数の動向)

「中間とりまとめ」では、地域医療構想に対して以下のような影響が示唆された。①急性期医療の機能区分の明確化(一般的急性期機能と急性期拠点機能)。②救急搬送件数・手術件数・地域シェア率などを用いた定量的評価の導入。③高度急性期医療の地域拠点病院への集約による医療資源の効率化と安全性向上。2026年度診療報酬改定に向けた中医協の議論と、新たな地域医療構想を巡る検討の行方は、今後ますます密接に連動していくとみられる。

久し振りに生成AIに質問をしてみた。回答の仕方が数か月前より「こなれて」来ているように感じる。

日本国内で人口100万人以上の都市を挙げてもらった。

・東京都区部

・横浜市

・大阪市

・名古屋市

・札幌市

・福岡市

・神戸市

・京都市

・さいたま市

・広島市

・仙台市

・千葉市

なるほど。これらの都市の名前を知らない人はほとんどいないだろう。単身赴任者が行きたいような都市名がずらりと列記された。

これらの都市は本文【図-3】「区域の人口規模を踏まえた医療機関機能の考え方(案)」によれば、新たな地域医療構想における急性期医療の集約化の議論の中では「別格」扱いの都市である。

次に、人口50万人程度の都市を生成AIにこう問うてみた。

「###日本国内で人口50万人程度の地方都市をできるだけ多く挙げてください ###全て挙げてくれてもかまいません」

回答はこうなった。

日本国内で人口50万人程度の地方都市をできるだけ多く挙げる、というご要望ですね。日本には多数の自治体が存在し、人口データは常に変動するため、全ての都市を網羅的にリストアップすることは非常に困難であることをご理解いただけますと幸いです。

「地方都市」という定義については、一般的に三大都市圏(首都圏、中京圏、近畿圏)の中心部やその通勤圏・ベッドタウンではない、独立した経済圏を持つ都市を指すことが多いようです。今回はその解釈に基づき、Web検索結果で参照可能な人口ランキングデータから、人口50万人前後の都市をピックアップしました。

以下の情報は、主に「【全国の市】人口ランキング・面積ランキング・人口密度ランキング」 uub.jp や「日本の市の人口順位 – Wikipedia」 ja.wikipedia.org など、2020年国勢調査などの過去のデータに基づいています。現在の人口とは多少異なる場合がありますことをご了承ください。

「人口50万人程度」の範囲を、おおよそ40万人台後半から60万人台前半の地方中核都市として選定しました。

口上、言い回し。数か月前にはここまで子細な回答は帰ってこなかったような気がする。進化してくれているのだろう。

【政令指定都市で地方の中核を担う都市】

これらの都市は、人口が70万人台に達するものも多いですが、その地域における中核都市として、地方都市としての性格が強いと考えられます。

・岡山市 (岡山県): 約72万人

中国地方の中心的な都市の一つで、交通の要衝でもあります。

・静岡市 (静岡県): 約69万人

東海地方の太平洋沿岸に位置し、多様な産業と文化を持つ都市です。

・浜松市 (静岡県): 約79万人

製造業が盛んで、広大な面積を持つ都市です。

・熊本市 (熊本県): 約74万人

九州地方の中核都市の一つで、歴史的な背景も持っています。

・新潟市 (新潟県): 約78万人

日本海側最大の政令指定都市で、米どころとしても知られています。

【政令指定都市ではないが、人口50万人前後の地方中核都市】

・鹿児島市 (鹿児島県): 約59万人

九州南部の中心都市で、桜島を望む景観が特徴です。

・宇都宮市 (栃木県): 約52万人

北関東における商業・行政の中心都市の一つです。

・松山市 (愛媛県): 約51万人

四国地方最大の都市で、道後温泉など観光資源も豊富です。

・姫路市 (兵庫県): 約53万人

世界遺産の姫路城で知られ、播磨地方の中核都市です。

・大分市 (大分県): 約48万人

九州地方東部の中心都市で、別府温泉などへの玄関口でもあります。

・福山市 (広島県): 約46万人

広島県東部の主要都市で、瀬戸内海に面しています。

・高松市 (香川県): 約41万人

四国地方の主要都市の一つで、瀬戸内海の玄関口でもあります。

都市の特徴まで簡潔に記されている。

これらの都市は、「1」~「複数医療機関」の急性期病院確保が考え方として示されている。

そして人口30万人程度の地方都市。

以下に挙げる都市は、各地域の県庁所在地や中核市、あるいは大都市圏の周辺に位置しつつも、一定の規模を持つ都市です。

北海道・東北地方

・郡山市 (福島県): 約32.2万人

福島県の中央部に位置し、中通り地方の経済・交通の要衝です。

・いわき市 (福島県): 約32.2万人

福島県東部に位置し、太平洋に面した都市です。

関東地方

・横須賀市 (神奈川県): 約38.6万人

神奈川県南東部、東京湾に面した国際的な港湾都市です。

・柏市 (千葉県): 約43.3万人

千葉県北西部に位置し、商業施設や大学が集積しています。

・町田市 (東京都): 約42.8万人

東京都多摩地域南部に位置し、神奈川県との県境にあります。

・高崎市 (群馬県): 約37.2万人

群馬県中西部に位置し、県下最大の人口を擁する中核市です。

・水戸市 (茨城県): 約27.0万人

茨城県の県庁所在地で、偕楽園で知られます。

中部地方

・豊田市 (愛知県): 約42.1万人

愛知県の中央部に位置し、自動車産業で知られる都市です。

・一宮市 (愛知県): 約37.9万人

愛知県北西部に位置し、繊維産業が盛んな都市です。

・岡崎市 (愛知県): 約38.6万人

愛知県中部に位置し、徳川家康生誕の地として知られます。

・春日井市 (愛知県): 約33.0万人

愛知県北部に位置し、名古屋市のベッドタウンとしても機能します。

・津市 (三重県): 約27.1万人

三重県の県庁所在地で、中勢地域の中核を担います。

・富士市 (静岡県): 約24.0万人

静岡県東部に位置し、製紙業が盛んです。

近畿地方

・枚方市 (大阪府): 約39.7万人

大阪府北東部に位置し、大阪市と京都市の中間にあります。

・豊中市 (大阪府): 約39.9万人

大阪府北部に位置し、大阪国際空港(伊丹空港)の一部があります。

・高槻市 (大阪府): 約35.0万人

大阪府北東部に位置し、京都府との県境に近いです。

・和歌山市 (和歌山県): 約35.1万人

和歌山県の県庁所在地で、紀ノ川の河口に位置します。

中国・四国地方

・呉市 (広島県): 約20.6万人

広島県南西部に位置し、旧海軍の歴史を持つ港湾都市です。

・倉敷市 (岡山県): 約47.4万人

岡山県南部に位置し、美観地区で知られる観光都市です。

・徳島市 (徳島県): 約25.1万人

徳島県の県庁所在地で、四国東部の中心都市です。

・高松市 (香川県): 約41.6万人

香川県の県庁所在地で、瀬戸内海の玄関口です。

九州・沖縄地方

・那覇市 (沖縄県): 約31.7万人

沖縄県の県庁所在地で、沖縄本島の政治・経済・文化の中心です。

・宮崎市 (宮崎県): 約39.7万人

宮崎県の県庁所在地で、太平洋に面した温暖な気候の都市です。

・佐世保市 (長崎県): 約24.3万人

長崎県北部に位置し、米海軍基地とハウステンボスで知られます。

生成AI出典は、ほぼウィキペディアのようだが、結果的に統一感があって良いかも。

これらの都市は、「1」。

の、急性期病院確保。「1件しか整備できない」のか、「1件もあれば充分」なのか。

さらに質問を人口20万人程度の地域に。

日本国内には多数の自治体があり、その大半が人口20万人未満であるため、全てを網羅的にリストアップすることは非常に困難です。また、人口データは常に変動するため、リアルタイムで完璧なリストを提供することも難しいのが現状です。

しかし、「できるだけ多く」というご要望にお応えするため、Web検索結果として参照できる「【全国の市区町村】人口ランキング・面積ランキング・人口密度ランキング」 uub.jp のデータに基づき、人口20万人未満の代表的な都市・地域の一部を以下に例示いたします。

これらの地域は、上記サイトに掲載されている多くの市町村の中から、人口20万人未満に該当するものをピックアップしたものです。あくまで一例であり、これ以外にも多数の地域が存在しますことをご了承ください。

そんな口上に続き、

【人口20万人未満の地域(例)】

〇北海道・東北地方

〇関東地方

〇中部地方

〇近畿地方

〇中国・四国地方

〇九州・沖縄地方

「市」という漢字があまりにも多く、「市」でゲシュタルト崩壊が起こってきた…。

回答の中には人口30万人以上の都市も含まれていたので一部削除したが、つまり人口30万人未満で約20万人程度の地方というのはかなりの数に上り、これでも代表例であるそうなので、実際にはこんな数では済まないのだろう。

これらの地方は、急性期病院確保の「要不要」を特に検討し、圏域も設定すべしというのが考え方で示されている。

何度も出てくる「急性期病院」だが、それは急性期医療を提供する病院を意味する。この「急性期医療」という用語。

今一度急性期医療の定義を確認してみる。

症状の急激な悪化や手術が必要となる場合が多いため、迅速かつ適切な判断と集中的な治療が求められる。

患者の特徴として、病状の不安定さがあり、それゆえに呼吸や循環などの生命維持のため、人工呼吸器、手術、点滴投与などの機械や医療処置が多用される(高度な医療の提供)。救急医療との連携も必要。

こんなところか。こういった医療行為が提供できる病院、つまり急性期病院が日本にいくつあるのか。7:1病床や後に触れるがDPC(包括払い制度)が誕生する以前は、

急性期病院=一般病院 と目されてきた感があるかもしれない。

2024年6月時点でその数7,011(病床数は879,886床)。ただ、1948年の医療法制定時の病床類型は「結核」「伝染」「精神」以外は全て「その他」病床だった。その後その他病床が「特定機能病院」「病院」「療養型病床群」に枝分かれし(1992年第2次医療法改正)、さらに「病院」は「一般」病床と「療養」病床に枝分かれし(2000年第4次医療法改正)してきた。であるので「一般」病床とは「結核」「感染症(伝染)」「精神」病床でなく、「療養」型でない病院で、一般病床の中で区分けされた「特定機能病院」でも、「地域医療支援病院」(1997年第3次医療法改正)でもない病床のことを指しており、さらに現在は「地域包括ケア病棟」や「地域包括医療病棟」も登場し、そういった病棟でないのが「一般」病床なのだ。いったい、何を以って「一般」なのか、分からなくなってくる。

一般病床が算定する、「一般病棟入院基本料」は最も点数が高い部類に属する。従って、

一般病院=一般病床=急性期病院

点数上はそう捉えれられなくもない。

しかし、これまでの議論から、現在においてこのように捉えるのは、少々無理があるのだろう。

ということで、本文【図-2】の医療機関機能について で触れられている「医療機関機能」という考え方が、病院が地域においてどのような役割を果たしているかが客観的に分かり易く、今のところは各病院の「自己申告」による病床機能報告であるが(*)、本文によれば報告されている病床数は、減少傾向の117.8万床である。全病床との約30万床の差は、おそらくだがその殆どが精神病床数(約31.7万床)との差だと思われる。(【図-2】の医療機関機能について 再掲)

*<医療機能報告の現状>

【図-4】急性期一般入院料1によれば、いわゆる7:1病床の数は2024年時点で33.5万床存在している。 (【図-4】急性期一般入院料1 再掲)

同じように捉えられるかもしれないが、このあと出てくる「急性期医療」と「急性期病院」、「急性期病床」という言葉を、一応筆者としては使い分けているつもりなので、そこはお含みおきいただきたい。

7:1病床は、機能維持のためには、あらゆる病床の中で看護師数を最も多く確保せねばならない。その分設定されている点数が最も高い。数百の病床を持つ大型病院でも、全ての病床が7:1病床というわけでもなく、急性期病院数×その病院の病床数=33.5万床という数式が成り立つわけでは決してない。病棟単位の届出なので、病床数で把握している厚労省の見解が正鵠を射ているのだろう。

とすれば、急性期病院とは、もう少し正確に言えば「急性期病床を有している病院」を指すのだろう。さらに7:1病床だけでなく10:1病床で急性期医療を提供している病院もあるので、7:1という括りだけで急性期病院の数を捉えようとすると、不足していると言わざるを得ない。

一方で、DPC/PDPS(診断群分類による1日当たりの包括支払い方式:Diagnosis Procedure Combination / Per-Diem Payment System)の届出病院は、手術件数が多い病院であり、急性期医療を提供している病院だと言えるだろう。2024年6月時点でその数は8,068病院中1,786病院だ(同時点の病院病床数は1,472,311床)。

たまたまなのだろうが、先ほど「急性期病院数×その病院の病床数が33.5万床という数式が成り立つわけでは決してない」と触れたのだが、

1,472,311(病院病床数) ÷ 8,068(全病院数) ≒ 182.4(1病院当たりの平均病床数)

なので、

1,786(DPC届出病院数) × 182.4(1病院当たりの平均病床数) ≒ 325,766(床)

となり、

7:1病床総数33.5万床となんとなくだが近似しているのが興味深い。

もっとも、DPCの届出病院はその病床全てがDPC対象でなくても、ケアミックス型の病院で例えば1病棟(例:50床)しかDPC算定病床でなくともデータを提出しなければならないわけで、数字のマジックなのだろうか。182.4という数値を筆者が使用しているところに原因があるのかもしれない。

ただ、人口30万人程度の地方都市に複数のDPC算定病院(全病床がそうだとは言わないが少なくとも急性期医療を提供している病院)が存在しているというのはあり得る話で、今後の考え方では、人口30万人程度、「人口の少ない」とされている地域では、「手術等の医療資源を多く投入する医療行為について集約化し区域内に1医療機関を確保する」とされているので、例えば現在3~4病院が急性期医療を提供している病院だとした場合、急性期医療機能は「1つ」に絞る・統合するなどを検討する必要があるということだ。

一方で「急性期病床」。約20年前のことなので、「記憶に新しい」とは言えないが、7:1病床が登場したのが平成18年(2006年)、以降、病院では入院基本料の最高点数を算定できる7:1病床を届け出るために、看護師争奪戦が繰り広げられ、当時は非常に物議を醸した。当時の厚労省の見解は、7:1病床は「想定よりも多く届出があった」程度の表現で、想定より多いから(すぐに)減らすということはない、という立場だったかと記憶している。

しかし、この約20年間、ということは10回程度の診療報酬改定が行われており、7:1の算定要件が改定のたび毎に厳しくなり、先に述べた通り、平成26年(2024年)の約38.4万床をピークに33.5万床まで減少してきている(結局は多すぎたから減らそうとしていたんでしょう?と厚労省には問いたいところだが)。

当時は「看護体制を確保」したら算定できた点数なのかもしれないが、だんだんと「その病床に入院している患者の容体」も要件として加わった上に、その患者の必要割合が徐々に上がった。いわゆる「重症」とされる患者を一定数獲得できない病院が、改定のたびにふるい落とされてきた結果と、「働き方改革」なのか「働き手不足」なのか「人材確保が困難」なのか、そういった要件が重なって、7:1を維持するだけの看護師確保も難しくなったことも相俟ってのことだろう。

今回は、新たな地域医療構想ガイドライン策定に向けて焦点となった、「急性期医療の集約化と医療機関機能報告」についてというのがテーマである。

コメントを紹介したい。厚労省のコメントだ。

〇地域医療計画課長:現場への押し付けにならないように配慮

6月24日、日本慢性期医療協会の総会で特別講演を行った厚労省医政局地域医療計画課の中田勝己課長は、「新たな地域医療構想の実現に向けた動きが各地域で進むよう、現場への押し付けにならないように配慮したうえで、例えば「新たな医療機関機能」(急性期拠点機能など)の客観的な基準を示していきたい」と述べた。

これは6月の出来事だ。その客観的な基準として示されたのが、【図-3】なのだろう。(【図-3】区域の人口規模を踏まえた医療機関の考え方(案)再掲)

○検討会の論議:「機械的な基準」への懸念相次いだ。

地域救急機能の役割が不明確

日本病院会副会長の岡俊明委員は「地域救急機能の役割がやや明確でない」と指摘し、「集約化すべき手術をどのように考えるか」について確認を求めた。

機械的に医療機関を決めることができない状況が生じる

日本医師会常任理事の坂本泰三委員は「地域で求められているにもかかわらず数値基準だけでやってしまうと機械的に医療機関を決めることができない状況が生じる」として、厳格な絶対的基準とすることに明確に反対を表明した。

そのようなご意見が出るのは当然でしょうね。医療圏ごとの「協議の場」、地域医療構想会議は、地域医療のステークホルダーが集まり、その中で、いわば「緩やかな撤退戦」の議論を行うために用意された場なのだろう。それが今度はどうだ。「昨日の友は今日の敵」のような議論を、否応なく行うための考え方が示されたわけだ。

冒頭にも記載した通り、人口30万人までの都市の何と多きことか。そして人口20万人未満の都市においては、急性期病院の確保の必要性まで議論することとされているのだ。ついに、最終決戦の火ぶたを切らされようとしているのか。

こんなコメントも。

〇自治体病院院長:地域連携推進法人が設立したばかり

医師確保のため、ようやく近隣の公的病院と地域連携推進法人を設立したばかりで、新たな地域構想の論議をすることは、「屋上を重ねるだけ」。

厚労省から言わせれば、地域医療連携推進法人、つまり緩やかだが大きな塊の組織が生まれたわけなので、「その大きな法人の枠組みの中でうまく調整してくださいね」。

という回答が返ってきそうな気がする。自治体病院=急性期病院としてしまうと、1つの急性期病院という縛りのある地方都市は、こと医療機能においてはその医療圏の中に自治体病院よりも秀でた公的病院・民間病院も当然ありそうな気もするが、「1つ」というならば、すでに答えは出てしまっているような気もする。後はそこに向けてどのような診療科の再編を地域ごとに行うか、という点に絞られていくだろう。

そういえば新たな地域医療構想における自治体病院の立ち位置について、総務省はどう考えておられるのだろうか。

しまった。総務省のコメントは今号では準備できていなかった。

検討会では「2次医療圏をベースに地域医療構想調整区域を設定すべきか否か」が議論となったそうだ。その際の病院経営層のコメントだ。

○病院経営層

自由な発想で構想区域を設定できるようにすべき

都内で病院経営の猪口正孝構成員(全日本病院協会副会長)は「東京23区では2次医療圏という概念が邪魔ですらある(異なる遠方の2次医療圏でも公共交通機関によって数十分で通えるため、極めて流出入が多い)。都道府県を2次医療圏の呪縛から解き放ち『この領域はこのエリア』『この領域はこのエリア』という具合に自由な発想で構想区域を設定できるようにすべき」と述べた。

過疎地では『従来からの2次医療圏』では一般的な医療の完結はかなわない

また、八幡平市立病院統括院長である望月泉構成員(全国自治体病院協議会会長)は「2次医療圏は『一般的な入院医療を完結できるエリア』とされているが、もはや過疎地では『従来からの2次医療圏』では一般的な医療の完結はかなわない。2次医療圏にこだわらない構想区域を設定すべき」と指摘した。

交通網の発達、情報の取得のし易さ等により、自ら(または家族)に必要な医療を、身近に住んでいる地域で受診・入院するという考え方を選択する人の人数が徐々に減っている、必ずしも多くないということか。物流費やラストワンマイルの問題も難しいが(今回、その問題は置いておく)、地元には売っていないファッションを、都会に行って買う、ネットで買う。もはや当たり前の消費行動だ。ただ、医療に関しては「現物給付」だ。その場で提供(給付)される医療サービスそのものが、患者(利用者)にとって果たして満足なものとなっているのか。そんな視点で自分の周りを見渡した時、近くになければ少し遠出をしてでも医療サービスを受けたい。そう思ってしまうのは、英国のGP制度(*)のない日本においては当然なのかもしれない。

享受できるサービスを比較検討、安心・納得して選択できる社会となった日本に住むことができて、日本人は実に幸福ではないか。とんでもないラグジュアリーなサービスを除けば、諸外国に比してまったく引けを取らない、いやそれ以上のことが当たり前に手に入れることができる国、それが日本だ(少なくとも筆者はそう思っている)。

首都圏ではサービス体制がまだまだ進化を続けており、それは当然にあることで、逆に人の多さゆえ、欲しいものを獲得するための生存競争(争奪戦)、欲しいものが多すぎて収入とのバランスが合わず、便利なはずなのに「生き苦しさ」すら感じてしまう。何と皮肉なことか。

最後にこんなコメントを紹介して締めくくりとしたい。

〇新たな地域構想では、病院スタッフの「笑顔」を考慮してほしい

今回、奇しくも県内500床の急性期病院に救急車で緊急入院。ER、全身麻酔による尿管ステント留置、病床移動などめまぐるしい1日だった。今は2週間後の退院に向け、リハビリなど体力回復に努めている。その間に医師(ER、麻酔医、泌尿器科医)、看護師、看護助手、薬剤師、理学療法士、作業療法士、清掃、調理、介護士、退院計画スタッフなど様々なスタッフにお世話になっている。2時間ごとの夜間の見守りなど1人の患者に多くのスタッフが濃密にかかわっているのを実感した。印象的なのは、頻回な夜間のナースコール、シモのお世話など、どのスタッフも笑顔で応えてくれる。実際入院してみると、単に数値で病院機能評価、分類、診療報酬評価では図れないことを感じ入った。

実際に患者として医療サービスを受ける。病気にはなりたくないが、罹ってしまった時に初めてそのサービスと、その裏側にある多くのスタッフの下支えに気づく。心の通った、顔の見えるサービスに出会って初めて気づくことも多い。

医療提供体制の話になると、当然財源論と切り離せない。それは分かっているが、この患者のような声が、お役人はじめ、検討会メンバーにも届き(当然それを背負って臨んでおられることと思うが)、特に先述の人口の少ない地域における医療提供体制が、画一的に議論されることなく、「心の通った」将来像を、是非とも描いてほしいものだ。

<ワタキューメディカルニュース事務局>

ワタキューメディカルニュースの最新情報をメールで受け取れます。

下記の個人情報の取り扱いについて同意のうえ、登録フォームへお進みください。

■お客様の個人情報の取り扱いについて

1.事業者の名称

ワタキューセイモア株式会社

2.個人情報保護管理者

総務人事本部 本部長

3.個人情報の利用目的

ご入力いただいた個人情報は、WMNメール送信のために利用いたします。

4.個人情報の第三者提供について

法令に基づく場合及び本人ならびに公衆の生命・健康・財産を脅かす可能性がある場合を除き、ご本人の同意を得ることなく他に提供することはありません。

5.個人情報の取り扱いの委託について

取得した個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託することがあります。

6.保有個人データの開示等および問い合わせ窓口について

ご本人からの求めにより、当社が保有する保有個人データの開示・利用目的の通知・訂正等・利用停止等・第三者提供の停止又は第三者提供記録の開示等(「開示等」といいます。)に応じます。

開示等に関する窓口は、以下の「個人情報 苦情・相談窓口」をご覧下さい。

7.個人情報を入力するにあたっての注意事項

個人情報の提供は任意ですが、正確な情報をご提供いただけない場合、WMNの送信及び最新情報などのご案内が出来ない場合がありますので、予めご了承下さい。

8.本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得

クッキーやウェブビーコン等を用いるなどして、本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得は行っておりません。

9.個人情報の安全管理措置について

取得した個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止及び是正、その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。

このサイトは、(Secure Socket Layer)による暗号化措置を講じています。

ワタキューセイモア株式会社

個人情報 苦情・相談窓口(個人情報保護管理者)

〒600-8416 京都市下京区烏丸通高辻下ル薬師前町707 烏丸シティ・コアビル

TEL 075-361-4130 (受付時間 9:00~17:00 但し、土日・祝祭日・年末年始休業日を除く)

FAX 075-361-9060