ワタキューメディカル

ニュース

No.805 医療法人立の診療所、2024年度医業利益赤字が45% 日医が緊急経営調査、「近い将来、廃業」が13.8%と回答

2025年10月15日

◇「医療法人立の診療所、2024年度医業利益赤字が45% 日医が緊急経営調査、「近い将来、廃業」が13.8%と回答」から読みとれるもの

・医療法人立、個人立診療所ともに減収減益、2023年度から大幅に悪化

・「近い将来、廃業」が13.8%と回答

・次期診療報酬改定で大幅な手当て・早期の補助金、期中改定による緊急強力な支援を

■医療法人立、個人立ともに減収減益、医療法人立の医業利益赤字は45.2%、経常利益赤字は39.2%

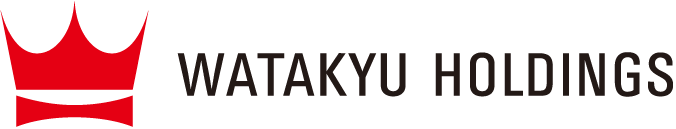

日本医師会は9月17日開いた定例記者会見で、2025年の「診療所の緊急経営調査」結果を公表した。①診療所の直近の経営状況は、医療法人立、個人立ともに減収減益で、前年度から大幅に悪化した。医療法人の約4割が赤字となり、個人立では経常利益が約2割減少した。②医療法人立の2024年度の医業利益率は3.2%で2023年度の6.7%と比べて悪化、経常利益率も8.2%から4.2%に半減。②2024年度医療法人立の医業利益赤字は45.2%、経常利益赤字は39.2%だった。③施設設備の老朽化が進み(41.3%)、「近い将来、廃業」が13.8%と回答した。物価高騰・人件費上昇に加え、コロナ補助金・診療報酬上の特例措置、診療報酬改定を含む影響が大きい。(図1 利益率(令和5年度→6年度) ①医療法人)

調査は、2023年度と2024年度の診療所の経営実態を早急に把握し、今後の診療報酬改定の議論に備える目的で日医総研が実施。調査対象は「日医A1会員の診療所管理者(院長)」で、2025年6月2日から7月14日に掛けて調査した。1万3535施設から回答があり、収支部分が有効な回答は1万1103施設(医療法人6761施設、個人立4180施設)だった。

2025年度の医療法人立診療所の経営は前年度から大幅に悪化。医業利益率は6.7%から3.2%に悪化、経常利益率は8.2%から4.2%に半減し、2025年度の医業利益は45%が赤字、経常利益は39%が赤字となった。個人立の経常利益率も2024年度は2023年度比で19.5%低下した。コロナ補助金・診療報酬上の特例措置の廃止による減収の一方、物価や人件費の高騰で「減収減益」での診療所が多い。

■「施設設備の老朽化」が41.3%、「近い将来、廃業」が13.8%

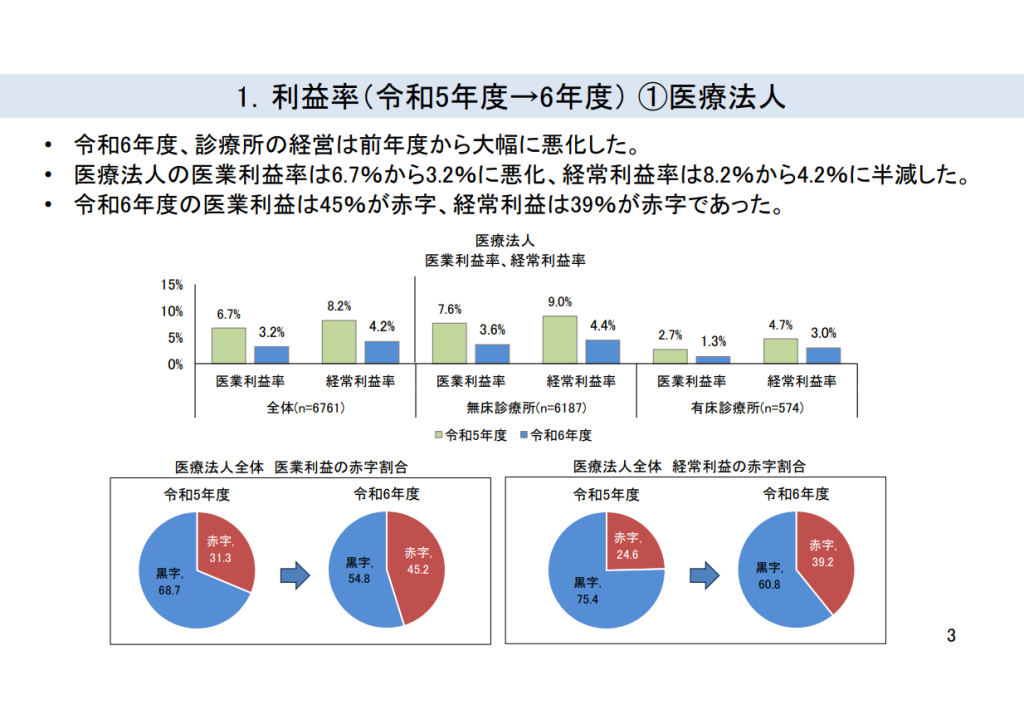

調査では経営課題として、「物価高騰・人件費上昇」、「患者単価の減少」、「患者減少・受診率低下」を課題にあげる診療所が半数以上を占めた。「施設設備の老朽化」が41.3%、「近い将来、廃業」が13.8%を占めた。これらはどの地域でも課題とされていた。(図2 経営課題)

経営悪化の要因として日医は、①物価高騰・人件費上昇に加え、コロナ補助金・診療報酬上の特例措置を含めた影響 の結果であり、診療所の診療科や地域に関わらず、経営が悪化した。②直近の決算期ほど利益率が低く、経営環境の悪化が顕著に進んでいる-と分析。日医は、多くの診療所が地域から撤退・消滅し、医療提供が継続できなくなる可能性が高いとし、次期診療報酬改定での大幅な手当て、早期の補助金、期中改定による緊急かつ強力な支援が不可欠と求めた。

■三師会会長、福岡厚生労働大臣に財政支援の要望書

日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会の三師会会長は9月11日、福岡資麿厚生労働大臣と面談し、「今年度中の財政支援が必要であることから、補正予算を編成し、期中改定もしくはそれに相当する補助を早急に行うことを求める」とする財政支援の要望書を手渡した。賃金・物価が上昇する局面で医療機関経営が厳しさを増しており、「期中改定も辞さない状況」と訴えた。

松本吉郎日医会長は、「賃金上昇、物価高騰も非常に厳しくなっており、公共料金等も非常に上がってきている。さらに日進月歩する医療の高度化に対する手当をしっかりしていただかなければいけない。政局が厳しい中だが、我々としては物価高騰や賃金上昇にしっかり対応できるような補正予算を組んでいただき、まずは迅速な補助金による支援をお願いしたい」と述べ、「我々三師会の本当に切実な想い」として緊急性を強調。7割の病院が赤字になっているが、経営が厳しいのは病院だけではない。2024年度のデータでは診療所も4割が赤字になっている。今年度はさらに四半期ごとに経営が厳しくなっており、5割ぐらいが赤字に転落するという予測もしている。歯科医療機関や薬局、介護施設も同じような状況になっていると思う」と病院だけでなく、「診療所も4割が赤字」であるとして、診療所の経営の厳しさにも言及した。

要望書では、2025年度最低賃金がプラス5.97%、人事院勧告はプラス3.62%、骨太方針2025で示された2025年春季労使交渉の平均賃上げ率は5.26%などを引き合いに、「医科歯科医療機関、薬局等は、とてもこれらに対応できるような状態ではない」と指摘した。そのうえで、「著しく逼迫した経営状況を鑑みると、まずは補助金での機動的対応が必要であり、さらに診療報酬で安定的に財源を確保しなければならない」として、「2026年度診療報酬改定の前に期中改定も求められている状況であり、補助金と診療報酬両面からの対応が必要」と訴えた。

役柄を「ものにする」とはこういうことを言うのだろう。

映画「キングダム」の王騎将軍、「沈黙の艦隊」の海江田四郎、どちらの映画も、大沢たかおの演技は、非常に迫力があり、観客をつかんで離さなかった。

「王の帰還」、「北極海大海戦」と、とにかく息詰まるシーンには、そのスクリーン内に必ず彼がいた(※1)。

「キングダム」については映画だけしか知らなくても、映画を連続して見ていればなんとか話がつながるのだろうが、「沈黙の艦隊」については、前作の映画を観ているだけでは2作目の「北極海大海戦」にはどうにもつながらない。話がかなり飛んでいる。第1作目以降、どうも有料放送で話が続いていた様子。今作(2作目)ではかなりの存在感があった風吹ジュンは、1作目には登場していなかったと記憶している。筆者は(どうせ家では見せてもらえないので)有料放送には手を出していない。冒頭、2作目に至るまでの経緯がごく簡単にダイジェストで紹介されたので、辛うじて1作目と2作目の話の流れを、埋めることができた(のだろうか)。

このところ、潜水艦ものが流行っているのだろうか。「ミッション:インポッシブル/デッドレコニングpart1、2」も潜水艦が登場した。

潜水艦は常には水面下(海面下)で行動する。水面下という表現は、経営に置き換えると、「水面より低い」を、利益面で赤字であるということを意味する場合が多く、ネガティブな印象だ。昨今の紙面では、大学病院の赤字割合増、自治体病院の赤字割合増、公的病院の赤字割合増が取り沙汰されている。

診療所経営では医業利益赤字は45.2%、経常利益赤字は39.2%で、黒字だとしても医業利益率は6.7%台から(おそらく同じことをやっていて。診療報酬改定を経たという前提で)3.2%台に悪化した、というのが本文中にあり、それが今回のテーマである。

「医療費亡国論」とは、1983年(昭和58年)1月31日の全国保険・年金課長会議において発表された「医療費増大は国を滅ぼす」という論なのだそうだ。発表者は時の厚生省保険局長、吉村仁氏。同氏は「医療保険制度をいま改革しなくては、必ず崩壊する」と唱えたそうだ。

それまでプラス改定が当然とされていた診療報酬が、初のマイナス改定となったのは小泉改革の頃だったか。財務省の壁が厚いというのもあるだろうが、社会保障に関する費用増に関する危機感は「医療費亡国論」とまったく無縁ではないだろう。

だが、社会保障給付費の医療費については、今や40兆円を超える予算規模であるが、反対側でそれだけの市場性があることも示している。このお金で生計を立てている人があることも忘れてはならないだろう。日本医師会をはじめとする発言の影響力はさておき、医師数は2022年末時点で34万3,275人、看護師数131万1687人、他、薬剤師、栄養士、放射線技師、検査技師、療法士などの有資格者、さらに医療福祉を下支えする数多くの存在がある。実は当グループ社員の多くもその存在の一つだ。その一人ひとりが消費活動も行い、経済を回すことに一役(も二役も)買っている筈だ。医療費が上がってそれが亡国に即つながる、というのは、今となってはやや過激なご発言のような気もする。ただ、「財源がなく、医療機関・介護施設経営が厳しい中において」医療保険制度そのものの崩壊を決してさせまいと、厚労省が頑張っている筈で、そのために大きな変革期の岐路に立たされている、というのは間違いなさそうだ。

コメントを紹介したい。

○病院経営層

・「私立病院や公立病院の中には、閉院するところも出てきている。公立の多くは現段階ではなんとかやりくりしているが、現在の診療報酬体系では経営的に行き詰るところが出てくるのではないかと考えられる。」

・「経営努力をかなりしてきた結果だが、医療機器や施設整備の更新を抑えていることもある。補正予算での緊急支援、診療報酬改定での対応が必要で、このままでは24時間の診療体制を維持できない。」

・「救急対応を積極的に行うほど病院経営が不安定になる事態に陥っており、この点を勘案した評価体系を検討するとともに、現在、救急対応に力を入れている病院への早急な経営支援が求められる。」

これまでは、集患対策と経費の効率化が(今もであるが)、経営安定のための方策としてあり、それを経営努力と呼ぶならば、その経営努力により医業を永続させてこられた地域の医療機関…。「閉院」か。

介護事業者も紹介したい。

○介護事業者

・「介護報酬が据え置きのままでは、賃上げも設備投資もできない」

・「利用者は増えているのに、報酬単価が下がって経営が苦しい」

・「処遇改善加算を取っても、職員の満足にはつながらない。他業種に比べて処遇が低すぎて、若手が定着しない」

・「コスト上昇の三重苦。ガソリン代、物価、人件費が全部上がっている。訪問介護は移動が多く、燃料費の高騰が直撃している」

・「ICT導入したくても、初期投資が重すぎる」

医療側は医師会の発言力・発信力ゆえ、今は「厳しい厳しい」と大合唱の診療報酬だが、それでも介護事報酬の上がらなさに比べればまだマシな方だろう。介護報酬に関しては、医療以上の厳しさ、脆弱性を感じざるを得ない。

今度はこんなコメントだ。

○政治家:病院の経営悪化「前回の報酬改定が十分機能していない」

自民党社会保障制度調査会(田村憲久会長)で田村氏は、病院は費用の50%超を占める人件費増に加え、人件費以外も軒並み事業収益の増加率(+10.3%)を上回る伸びで推移していることについて、「人件費を上げるために、例えば院長が給料を下げざるを得ないというような状況を各地でお聞きする」と述べ、「急激な賃金、物価の高騰に十分に対応できるような報酬改定の内容になっていないというのが現状だ」との認識を示した。

院長が給料を下げざるを得ない、か。急激な賃金、物価の高騰に十分対応できる内容でない、とも。そういう現実もあるのだろう。政治家が現場のご意見を聞けば聞くほど、そういうことになる。「まあ、ボチボチでんな」、ましてや「楽勝ですね」などという声を、口が裂けても、誰も言うわけがない。

では、厚労省にとって2024年改定は果たして失敗だったのか?と問えば、田村元厚労相は何とお答えになられるだろうか。

続いてはこんなコメントを。

○厚労相:経営の安定や現場で働く幅広い職種の賃上げに確実につながるよう必要な対応

三師会の要望を受け福岡厚生労働大臣は9月12日の大臣記者会見で、「医療機関や薬局については、物価高騰や医療需要の急激な変化などの大変厳しい状況に直面していると認識している。これまで国会審議等でもそうでしたし、様々な関係者の方々からも私は直接話を承ってきた。診療報酬改定や補正予算などで一定の措置を講じてきたが、依然として物価高騰などの影響があるため、昨日のご要望に至ったものと承知しており、次期診療報酬改定を待たず機動的な財政支援が必要であるという切迫感のあるご要望を承った。承った内容や骨太の方針2025も踏まえ、現在講じている施策の効果を把握しながら、経営の安定や現場で働く幅広い職種の方々の賃上げに確実につながるように、必要な対応を行ってまいりたい」とコメントした。

厚労省の方針は、政権が変わろうが大臣が変わろうがこれまで変わっていない、と筆者は考えている。とすれば、方針通り改定が行われてきたし、その結果(現状)もある程度想定していた、と取るべきではないか?

ただ、急激な賃金上昇と物価の高騰に関してだけは、もしかしたら想定外だったのかもしれないが。

「必要な対応」とは、いったい何を指すのだろう?。

厚労省官僚のコメントだ。

○厚労省官僚:「基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度」に医療分野追加を提案

厚労省は中医協で、内閣府が所管する「基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度」に医療分野を追加することを提案、おおむね了承を得た。2022年に成立した経済安全保障推進法で基幹インフラの重要設備が、日本の外部から役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されることを防止するため、重要設備の導入・維持管理等の委託の事前審査、勧告・命令等を行う制度で、現在は電気、ガスなど15事業が対象。

少なくとも日本社会において医療のインフラは基幹インフラであると、厚労省が認識しているということだけは救いである。

続いてはこんな考え方を紹介したい。

○財務省

財務省は2025年5月27日、予算編成などの方針を財務相に提言する諮問機関である財政制度等審議会財政制度分科会を開き、財政運営に関する基本的な考え方を「建議」として取りまとめた。建議では、次期診療報酬改定は、全人的なケアを重点的に評価する報酬体系とする契機とすべきと主張。財務省が見直しを求める背景には、診療所の利益率がある。建議では、把握可能な直近のデータとして、厚生労働省が全国の医療法人の事業報告書等を集計したデータを提示。2023年度の無床診療所のみを経営する医療法人の利益率は8.6%(病院のみ経営の医療法人は2.1%)で、「中小企業の全産業平均である3.6%よりも高い水準」だとした。財務省の試算では、診療報酬を1%適正化すれば5000億円の医療費が抑制できるとしている。こうしたデータを踏まえて建議では、2026年度診療報酬改定に向けて、「医療経済実態調査等のデータを病院・診療所等の類型ごとに精緻に分析した上で、国民負担の軽減と必要な医療保障のバランスを図りながら、メリハリある対応を検討する必要がある」とした。まずは医療機関の中でも比較的利益率の高い診療所の報酬を標的としている。

無床診療所経営の医療法人の利益率は「中小企業の全産業平均である3.6%よりも高い水準」、「まずは医療機関の中でも比較的利益率の高い診療所の報酬を標的としている」か。

一方で本文中には、「2025年度の医療法人立診療所の経営は前年度から大幅に悪化。医業利益率は6.7%から3.2%に悪化、経常利益率は8.2%から4.2%に半減…」とある。

財務省が標的とした目標に近づいている。数値だけを焦点とするならば、財務省をして言わしめるならば、「中小企業の全産業平均3.6%よりも4.2%(経常利益だが)と、まだ0.6%も高い。ここ(比較的利益率の高い診療所の報酬)にまだ財源がある」とすら言われかねないということか。これだけ危機感が募らせられている状況下においても。

続いて診療所経営層のコメントだ。

○診療所経営層

・「コメディカルの人件費を他の業種と同じように診療報酬に転嫁できる仕組みを作ってほしい。」

・「医療DXの推進を行政的課題にしているが、民間のクリニックでの電子カルテ導入率が低い。電子カルテの導入にはコストがかかり、容易ではない。電子カルテを導入しても、診療報酬改定で生活習慣病管理料(Ⅱ)が新設されて、その算定に必要な文書作成が必要になった。より手間が増え、働き方改革と逆行している。」

・「政府の統計調査などで発表される医療機関、特に開業医の収入は、全く実態とかけ離れた数字ばかりであり、嘘がまかり通っていることに強い憤りを感じる。」

「政府の統計調査などで発表される医療機関、特に開業医の収入は、全く実態とかけ離れた数字ばかりであり、嘘がまかり通っていることに強い憤りを感じる。」

…なるほど。この医療機関の実態と政府の統計調査の数字を比較するとかけ離れているのだろう。政府の統計は一定のルールに基づいて作成されているのだろうから、その読み方にどういう意図を持つかは、意図によって異なる見解が出るかもしれない。しかし数字自体には、ある側面においての嘘はない。のだろう。

少し異なった表現になって恐縮だが、筆者は「平均」という数字は、そもそも実際を表している数字とは異なるものだと解釈している。

例えばある中学校で1クラス30人のクラスがあり、そのクラスの何らかの科目のテストの平均点が52点だったとする(100点満点として)。では52点前後の点数を取った生徒が果たして絶対数として30人中何人存在しているのか?

筆者の見解は、決して2桁の生徒もいることもなく、1桁台、そう多くはないのだろうと考えている。「平均」というのはあくまで考え方であり、平均点を取った生徒がたくさんいるということを意味しているのではないのだろう。

似たようなことが政府の統計調査にも言えるのではないか。

だからこそ、それぞれの医療機関においては、統計調査と我が身(実態)のかけ離れ感を見た時、「嘘がまかり通っている」、「こんな統計通りの医療機関がどこにどれだけあんねん!?」とすら感じてしまう結果となるのではないかと筆者は考える。

医師のコメントだ。

○医師

・「開業医。医療DXのリテラシーを持たない高齢医師のクリニックは閉院数が増えている。」

・「勤務医。地域の一次医療施設数が減少し、軽症例による負荷が高次医療施設にかかり、救急医療・高度医療が難しくなり、負の影響が国民に覆いかぶさることになる。」

・「勤務医。医療機関が経費削減のため機器の更新を控えている。費用が出せなければ、だましだまし使うしかない。例えば画像が不鮮明にしか見えないと病変を見逃すリスクがある。」

おそらくこれは一般企業経営にも同様に言えることなのかもしれない。

一般企業ならそうなってもいい、というわけでは決してないが、基礎的インフラである医療福祉分野についても、それでよいのか、そのことを国民がどう考え、それを受けた政府がどう政策をうっていくべきか。それが重要なのだ。

そうは言いながら、その「うってきた」政策の結果が現状なのであるが…。

医療福祉経営層と一般企業とのコメントだ。

〇医療福祉経営層

・「医療材料費が前年比で20%以上上昇。価格転嫁できない。補助金終了後の反動が大きく、経営が持たない。」

〇一般企業経営者

・医療福祉分野は補助金などがある。一般企業では、経営悪化がすれば、経費削減、M&Aなど生き残りの方策を探る。医療法人のM&Aや連携によるスケールメリットをもっと活用すべき。医療福祉分野には、筋肉質の経営が必要だ。

同じ事象であっても、捉え方によりコメントは変わってくる。一般企業から言わせると、医療福祉分野には「補助金」まであるではないか、筋肉質になっていない、となってしまう。

今度は歯科だ。

○歯科診療所経営層のコメント

・「材料費が前年比で1.5倍以上に跳ね上がり、利益が圧迫されている。さらに、歯科衛生士の確保が困難で、給与水準を上げざるを得ないが、診療報酬は据え置きのまま。」

・「歯科医院はコンビニより多いが、経営の質は二極化している。平均売上4575万円といわれるが、医療法人が引き上げているだけで、実態はもっと厳しい」

ここにも出てきた。「平均」という、いかにもこれが一般的な数字であるかのように見せかけた、その実、「平均」を基にした議論となると、その絶対数において非常に希少な存在が…。

医業系コンサルタントのコメントだ。

○補助金や加算は一時的な延命措置

補助金や加算は一時的な延命措置であり、持続可能性がない。加算頼みの報酬体系では、物価高・人件費高騰に対応できない。医療法人の財務情報をEBPMで可視化し、2040年を踏まえた地域医療構想と診療報酬改定を連動させ、自院の持続可能な医療提供体制を再設計すべき。

補助金や加算は一時的な延命措置ということには同意見だ。補助金は補助金、加算は加算だ。

因みに「EBPM」はEvidence-based Policy Making。

根拠に基づいた政策立案といったところか。

最後はこんなコメントだ。

○患者(または家族):医療の限界集落は拡大

新潟県の山間地では、患者の高齢化とともに地域の開業医の高齢化が深刻。高齢医師が次々と閉院。地域医療構想により病床再編が進む一方で、代替機能の整備が追いつかず「医療空白地帯」が拡大。医療の限界集落(医療提供体制が著しく脆弱な地域)は拡大している。

地方都市から大型量販店が惜しまれつつ撤退する(今は地方でなくても撤退する)。その最終日。閉店の時を迎え、店員たちは深々と頭を下げ、シャッターが閉まってゆく。地域住民は「今までありがとう!」の大連呼。それぞれの人がそれぞれの思いを抱きつつ、ある人は涙を流しながら。親に抱かれた幼子は手を振りながら。その光景をニュース番組が報道する。ニュース番組はありのまま事実を視聴者に伝えるのが役割だ(なのだろう)。

しかし報道する以上、伝えたいことはあるはずだ。

・量販店がこれまで地域と関わってきた歴史か

・それを惜しむ、これから困るであろう住民生活を思ってのことか

・撤退した量販店がその地方都市における最後の量販店ではないのだとすれば、勝ち残った側の、他の量販店の方が撤退する量販店よりも経営力が勝っていたのであって、負けた側が撤退するのは当然だ、といいたいのか

・そんな、店員にも、地域住民にも悲しい思いをさせてしまった、撤退を決定した量販店運営の本部に対する恨み節か

・あるいはそんなにも閉店が惜しいのなら、なぜ大企業本部が撤退を決定せざるを得ないような需要しかしなかったのか(買わなかったのか)、だから撤退したのではないか、という、地域住民に対し「結局あなた方が悲しむのは、自業自得ではないか」といいたいのか

・取材した担当者もその量販店に思い入れがあったのか

いろいろ考えてしまうが、地域の診療所が「近い将来、廃業」を選択なさるとしたら、ニュース番組はその最後の日を、量販店撤退のように大々的に報道するのだろうか?診療所や病院の閉院に、患者は涙するのか?親に抱かれた幼い子が手を振るのだろうか?(※2)

筆者の認識としては、今のこの現状を生んだ(であろう)2024年診療報酬改定の折、新聞紙面では、「踏み込みが甘い」とか、「もっとメリハリを効かせるべき」、まだ「適正化の取り組みが不足している」というような論調が多かったような気がする。

一方で、現在は連日、赤字経営の医療機関の割合が非常に多いという報道がなされており、それについては高市新総裁も問題意識を持っておられるという。

今秋から年末にかけての次期診療報酬改定についての議論。

「骨太の方針2025」の、原案では脚注に記載されていた「物価・人件費等の増加への対応」が、与党協議を経て閣議決定された段階で本文に格上げされている。

さらに「高齢化による増加分に加え、経済・物価動向等を踏まえた対応に相当する増加分を加算する」と明記もされている。

この論調を積み重ねて行けば、2026年診療報酬改定はプラス改定か?

そう思わしめる材料が目立つのだが…。

<ワタキューメディカルニュース事務局>

(※1)…

筆者が初めて大沢たかおを目にしたのは、日本テレビ系ドラマ「オンリー・ユー 愛されて」(1996年 主演 鈴木京香)で、トップモデルと知的障害をもつ男性の恋がテーマのドラマで、その知的障害をもった男性を演じていたのが大沢たかおだった。今から約30年ほど前のことだ。息の長い俳優さんである。

<筆者>

(※2)…

ラーメンに小さなゴキブリが入って提供されてしまい、保健所の指導通りの店舗の衛生管理を怠っていたということで報道された、京都に本店を置く有名ラーメンチェーン店のFC店(2店舗)。先日気になって前を通ってみたら、当然シャッターは閉まっていたが、臨時休業というより、既に店頭にあった自動券売機は撤去され、さらには看板のアクリル板は裏返っており、もはや閉店を思わせるような風景。衛生管理については言いたいこともなくはないが、それでも、あの味に会う機会が減ってしまうのはとても切ない。涙は出なかったが。

しかし筆者も含め、客は無責任なものである。食べたい時にしか店に来ず、それもせいぜい月1度もいけば良い方だ(大学生の頃、この店舗ではないがこのラーメンチェーンにはもっと通っていたのだ。5日間で6度行ったことだってある)。この店舗は衛生上の問題であったが、仮に採算が合わないから閉店・撤退する、と言われたら、(店に対して)無責任な筆者は、それに対して何か文句を言えるのだろうか?

一方、チェーン店ではないが、最近よく行くようになった行列のできる町中華。腰の曲がった店主が、月から土曜日、17:00から23:30の閉店まで、休む間もなくぶっ続けで鍋を振り続け(その店は20:00でおそらく息子さんと交代、今度は閉店まで息子さんが鍋を振り続ける)、嫁姑含め、一族郎党で注文受け、厨房補助、配膳下膳、会計業務。明けても暮れても中華一筋。非常に尊いことだと思う。応援もしたい(心の中で)。

ただ、個人経営となると、味を、店を守り続ける以上、事業承継は大きな課題だ。客としてなら行列覚悟で行くが、承継問題はいつか必ずやってくる。あって欲しくはないが、もしもその店が「店を畳む」、という決断をされた時、「店をやめないでくれ」というなら、「じゃあ、あんたが続けてくれるのか?(筆者に何の才能もあるわけではないし言われるはずもないが、仮に)」、と言われたら、筆者はどうするか。

おそらくそんなことまで考えない。食べたい時に行き、仮に将来、店が無くなっていれば感傷に浸りつつも、新たな店に鞍替えし、胃袋を満たすだけのことだ。そして美味いまずいと身勝手に批評する。

筆者を含め、客とはそのようなものだ(ろう)。勝手なものだ。

「王様のレストラン」の伝説のギャルソン、千石さん(九代目 松本幸四郎)ならきっとこう言うだろう。「それでいい。」、「それが客というものです。」(王様のレストラン:三谷幸喜脚本のテレビドラマ)

<筆者>

ワタキューメディカルニュースの最新情報をメールで受け取れます。

下記の個人情報の取り扱いについて同意のうえ、登録フォームへお進みください。

■お客様の個人情報の取り扱いについて

1.事業者の名称

ワタキューセイモア株式会社

2.個人情報保護管理者

総務人事本部 本部長

3.個人情報の利用目的

ご入力いただいた個人情報は、WMNメール送信のために利用いたします。

4.個人情報の第三者提供について

法令に基づく場合及び本人ならびに公衆の生命・健康・財産を脅かす可能性がある場合を除き、ご本人の同意を得ることなく他に提供することはありません。

5.個人情報の取り扱いの委託について

取得した個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託することがあります。

6.保有個人データの開示等および問い合わせ窓口について

ご本人からの求めにより、当社が保有する保有個人データの開示・利用目的の通知・訂正等・利用停止等・第三者提供の停止又は第三者提供記録の開示等(「開示等」といいます。)に応じます。

開示等に関する窓口は、以下の「個人情報 苦情・相談窓口」をご覧下さい。

7.個人情報を入力するにあたっての注意事項

個人情報の提供は任意ですが、正確な情報をご提供いただけない場合、WMNの送信及び最新情報などのご案内が出来ない場合がありますので、予めご了承下さい。

8.本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得

クッキーやウェブビーコン等を用いるなどして、本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得は行っておりません。

9.個人情報の安全管理措置について

取得した個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止及び是正、その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。

このサイトは、(Secure Socket Layer)による暗号化措置を講じています。

ワタキューセイモア株式会社

個人情報 苦情・相談窓口(個人情報保護管理者)

〒600-8416 京都市下京区烏丸通高辻下ル薬師前町707 烏丸シティ・コアビル

TEL 075-361-4130 (受付時間 9:00~17:00 但し、土日・祝祭日・年末年始休業日を除く)

FAX 075-361-9060