ワタキューメディカル

ニュース

No.796 パンデミックの新司令塔、JIHS(国立健康危機管理研究機構)が発足

2025年05月15日

◇「パンデミックの新司令塔、JIHS(国立健康危機管理研究機構)が発足」から読みとれるもの

・感染症研究所と国際医療研究センターが統合

・2020年のCOVID-19パンデミックが契機

・情報収集、研究開発、臨床、人材育成の4つの機能

■世界トップレベルの感染症対策を牽引する『感染症総合サイエンスセンター』

パンデミックの新司令塔、JIHS(国立健康危機管理研究機構:Japan Institute for Health Security)が、国立感染症研究所(NIID)と国立国際医療研究センター(NCGM)が統合し、4月1日発足した。

ミッション(理念)は「感染症をはじめとする健康危機に対して安心できる社会を実現する」で、ビジョン(基本方針)に「世界トップレベルの感染症対策を牽引する『感染症総合サイエンスセンター』として、基礎、臨床、疫学、公衆衛生にわたるすべての領域研究を統合的に推進し、最先端の医療と公衆衛生対策を提供する」を掲げた。JIHSの初代理事長には、國土典宏氏(3月末まではNCGM理事長)が就任した。

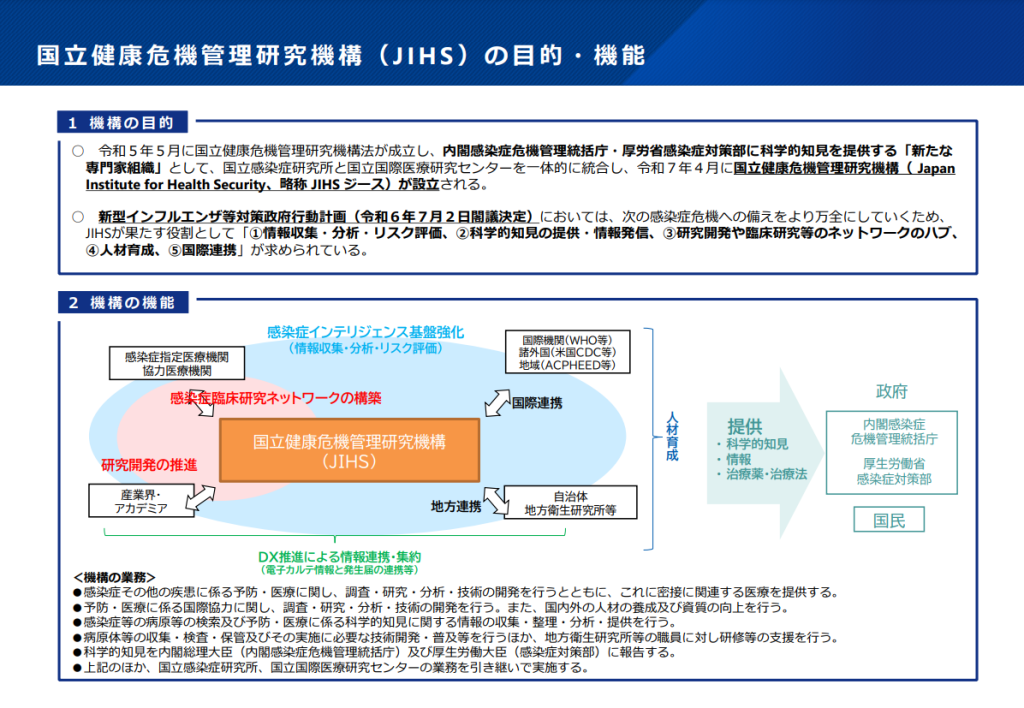

感染研とNCGMを統合するという話が最初に出たのは、2020年にCOVID-19のパンデミックが始まってすぐの頃で、当時は米疾病対策センター(CDC)を引き合いに出して、「日本にも司令塔が必要ではないか」という議論がなされた。その後、岸田内閣で方針が決定し2023年5月にはJIHS設置のための「国立健康危機管理研究機構法」が成立した。(図6 国立健康危機管理研究機構(JIHS)の目的・機能)

4月4日開かれた国立健康危機管理研究機構(JIHS)設立記念式典では、國土理事長が、100年以上にわたって我が国の感染症対策と高度専門医療を担ってきた2つの中核機関を統合した意義に触れ、科学的知見と医療実践の力を融合させることにより、感染症をはじめとする多様な健康危機に対し一体的かつ機動的に取り組む体制の強化を表明。「本機構の力は、研究、医療、行政、教育、国際の各分野との連携と協働によって発揮されるものである。多様な知と力を結集させていただき、健康危機管理体制の強化に取り組んでいく」と決意を述べた。

設立記念式典には、国会議員、政府・自治体・医療関係者ら100人弱の来賓が出席、福岡資磨厚労相代理の伊原和人事務次官、内閣府の赤澤亮正感染症危機管理担当相、日本医師会の松本吉郎会長がそれぞれ祝辞を述べた。

■国立健康危機管理研究機構(JIHS)の役割(4つの機能)

設立記念式典のJIHS設立の経緯と機能について講演で國土理事長は、同機構の使命について、「感染症有事の備えとして、万全を期し、国民の皆様が安心して暮らせる社会の実現に寄与すること。その使命のもと、基礎から臨床、疫学、公衆衛生に至る幅広い領域において、総合的かつ戦略的に取り組み、政策提言、情報発信、人材育成、国際連携を通じて、国内外の公衆衛生体制の強化に貢献していく」ことと説明した。

JIHSは、政府に科学的知見を提供する新たな専門家組織として、感染症等の情報分析・研究・危機対応、人材育成、国際協力、医療の提供等を一体的・包括的に行うため、次の役割(4つの機能)を掲げている。

(1)情報収集・分析・リスク評価機能:サーベイランスや情報収集・分析の実施、国内外の関係機関との協働・連携により、感染症インテリジェンスにおけるハブとしての役割を担う。科学的知見を政府に迅速に提供するとともに、国民にわかりやすい情報提供を行っていく。

(2)研究・開発機能 平時より世界トップレベルの研究体制を確保し、基礎研究、シーズ開発から臨床試験まで戦略的に進められる組織を目指す。感染症危機の際には、国内外の機関等と連携し、臨床試験を含め研究開発のネットワークハブとして迅速に対応する。

(3)臨床機能:感染症危機にJIHSの持つ機能を十分に発揮するためには、高度な臨床能力が不可欠である。そのため、国立国際医療研究センターが担ってきた総合病院機能を引き続き備え、さらに高めていくことにより、人々の健康を守る。

(4)人材育成・国際協力機能:産官学連携や国際的な人事交流などを通して、医療従事者・研究者・公衆衛生実務者など多様な専門家の育成・確保に努める。また、グローバルヘルスに貢献する国際協力を進めていく。

以前も紹介したが、ワールド・ウォーZ(2013年公開 マーク・フォースター監督:ブラッドピット主演)は、ゾンビ系映画なのだが、突き詰めて考えると、パンデミックを題材とした映画だ ともいえる。世界中で人が移動することが当たり前となった現代。それを背景としてウイルスが急速に蔓延する世界で、人類はウイルスとどう渡り合っていくのか?(折り合いをつけていくのか)、というのが真のテーマであったような気もする。

ついに予告編が流れ出したが、日本におけるコロナ禍の始まりを告げた「ダイヤモンドプリンセス号」を題材とした映画「フロントライン」も6月公開なのだという。9・11とか東日本大震災とか、大災害は人類がその傷跡を忘れないためにも、後に映画となる可能性が高いが。

ただ、それをテーマにした映画を作ろう、観よう、と人に思わせるには、一定の時間が必要だ。COVID-19による感染症については未だ感染者も発生しているし、死者も出てはいるものの、世の中的には、それがとんでもなく特別なことではない、という見方になってきたということなのか…。

コロナ禍も「一定の」刻(とき)が経過した、ということなのだろう。

もしまた、未知のウイルスによる感染症が蔓延しようとした時、日本は一体どう対処すればよいのか?

・ロックダウンは起きるのか

・パーティションは復活するのか

・マスク着用必須となるのか

・人と交流する店舗の営業時間の制限はあるのか

・学校は休校するのか

筆者が当時感じたことだが、何かを恐れるにしても、正しく、等身大に捉える必要があるので、仮に未知のウイルスによるものだったとしても、すでに密を避けるために使用しなくなった個室空間のテーブルを、毎日アルコール消毒する などという過度な対応はどうかと思ったものだ。皮肉なことに換気が徹底されているパチンコ店、そこに行った人をワイドショーが取材する、なんてことも今となっては懐かしいが、科学的に説明がつかず、感情論的な扱いであったように感じる(ほぼ戒厳令的な状況の中、娯楽にふけるとはけしからん 的な)。

やはり感染症対策にあっては司令塔ともいうべきCDC(米国疾病予防管理センター)の日本版の登場が議論され、いよいよ発足に至ったわけである。

「ジース」と呼称するのだそうだ。

今回はパンデミックの司令塔、日本版CDCともいえる、JIHS(国立健康危機管理研究所)が発足した、というのがテーマだ。

コメントを紹介したい。

〇平時からの実効性のある訓練の実施や丁寧な周知広報、 国と地方の連携

新藤義孝‧感染症危機管理担当大臣。感染症のパンデミックに備えて、政府が新たな「新型インフルエンザ等対策政府行動計 画」を2024年7月2日の閣議で決定した。10年ぶりに見直された新行動計画は、流行の波が繰り返すことを念頭に、医療体制の整備など「平時の備え」を充実させることを柱にした。そして科学的な知見が十分得られていない段階でも、政府は緊急事態宣言を含めた措置を講じることができるとしている。旧計画がコロナ禍を通じても長い間改定されなかったことから、今後は6年をめどに見直す。閣議後会見で当時の新藤義孝‧感染症危機管理担当大臣は閣議後会見で「平時からの実効性のある訓練の実施や丁寧な周知広報、 国と地方の連携などを進める。次の感染症危機への対応について万全を期す」と述べた。

WMN 2021年2月号 「日本医学会連合、健康危機管理と疾病予防の常設組織「Japan CDC(仮称)」創設を提言」本文によれば、

「Japan CDC(仮称)」に関する組織のあり方については、今後、医学会連合の中で協議していくが、国との調整も必要となる。政府は2021年度予算案で国立国際医療研究センターの体制強化や国立感染症研究所との連携強化を打ち出している。その中に入るかなど、今後課題は多い。日本医学会連合は、政府と連携しつつ、中立的なアカデミアの立場でエビデンスを発信したい考えだ。

とある。

あれから4年も経過したわけだ。

厚生労働大臣のコメントだ。

○厚労相:感染症有事の初動対応などの役割を担う新たな専門家組織となることが期待

福岡資麿厚生労働大臣は4月1日の閣議後記者会見で「(統合した)両組織の機能・役割を承継、発展させることで感染症有事の初動対応などの役割を担う新たな専門家組織となることが期待される。JIHSの設立を契機に地方自治体や国内外の機関などと一層連携を深め、わが国の感染症危機管理体制を強化し、次の感染症危機への備えを着実に進めていきたい」などと述べた。

WMN 2023年10月号「『内閣感染症危機管理統括庁』が発足 デジタル庁、こども家庭庁と省庁『増殖』に批判の声も」 のひとりごと を再掲。

岸田政権の頃の出来事だ。

スペイン風邪の流行が終息した直後は、ルネサンス期を迎えた中世ヨーロッパでも、感染症に対する危機意識はあったことだろう。しかし100年という時の経過の中で、どうしてもそれが薄れてしまうのは、たとえそれを経験した種族とて否めない。

喉元過ぎれば何とやら。

人間とは、とかく身勝手な生き物でもある。その身勝手さを、我々は過去の教訓を糧に、しっかりコントロールしていく必要がある。総理大臣の決意は、今は力強い。

が、今(コロナ禍直後)は「さあ来い」と準備をしているのだが、仮にあと20年、何事も起きなかったとしても、総理大臣もおそらく何代も変わられていることだろうが(おそらく何人も)、今コロナ禍で得た教訓から、統括庁発足後も継続して緊張感を保ち続け、財務省も予算をつけ続け、人材も集まっていて、対策も万全、100年後まで先ではないにしろ、結構遠い将来、岸田総理の思い描いた通りに、我が国は果たしてそんな体制を継続してくれているだろうか?

災難は、忘れた頃にやって来る。

今度はこんなコメントだ。

〇政府と専門家の意見が異なることが時々あっても、それはむしろ健全

政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の会長などを務め、政府に100以上もの提言をしてきた尾身茂 氏(結核予防会理事長)ら専門家有志3人が2023年9月14日、日本記者クラブで記者会見し、3年半余りのさまざまな活動を振り返った。

その中で、政府と専門家の役割分担について、「政府と専門家がいつも同じ意見であるとは限らない。意見が異なることが時々あってもそれはむしろ健全で、これからの課題は専門家の提言を採用しない場合はその理由を(政府が)しっかり説明することで、それにより意思決定プロセスが明確になる」との考えを示した。その上で、「感染症に限らず日本社会は今後もさまざまな 苦難に直面することがあるだろう。その際に専門家の知見を社会でどのように活用していくのか、私たちの試みが反省も踏まえて今後のより良い対策に生かされることを祈念している」と述べた。

______________________________________

本年3月、コロナ禍の折に時の人となった同氏、尾身 茂氏が「私の履歴書」の中でコロナ禍当時のことも振り返り、世間の注目を集めた。このタイミングでのご登場は、日本版CDCの発足とも関りがあるのだろうか。

今度は医師のコメントだ。

〇子どもに対する配慮や感染防止の重要性を指摘

日本記者クラブの会見で、コロナ禍を通じて尾身氏の「補佐役」だった川崎市健康安全研究所の岡部信彦所長は、小児科医の経験から、「この病気の患者の中心は大人で、高齢者は特にリスクが高かった。専門会議のメンバーや対策に関わる人も大人の医療に関わる人が多く、対策も大人社会中心になった。このために子どもへの配慮に乏しい状況がしばしばあった。それでも(コロナ禍の一連の会議の)後半から入ってもらった小児科医による提言を生かし た。子どもへの配慮もできるようになった。子どもへの対策をどう考えるかは今後も課題として残る」と、子どもに対する配慮や感染防止の重要性を指摘した。

コロナ禍も走りの頃、アルファ型だったか。学校が休校となり、子どもたちは数ヶ月にも亘って休校となった。子どもたちはコロナウイルス感染症には罹りにくい といわれていたにも関わらず。

在宅リモートワークというものが一般化し出したのも同時期だ。リモート飲み会が始まりだしたのもこの頃だ。

子どもが家の中ではしゃぎまわっている中でのリモートワークは正直、仕事にならなかった。あれに懲りて以来、筆者は子どもたちのいる環境でリモートワークをしたことがない(リモート自体は利用しているが)。

ここで、コロナ禍当時、診療の最前線で関わった方々のコメントを紹介したい。

●優先順位の決め方は、現場任せでいいのか?人工呼吸器や病床が不足した時の優先順位の決め方や、どんな時に面会やみとりの制限が 正当化できるのかなど、難しい判断が求められた。多くの場合その判断は現場任せにされた。最終判断は地域や医療機関で異なるが、どのようなことを考慮して難しい判断をするかは国も(基準などを)早めに示すべきだった。

●コロナ発症時の在宅訪問看護の感染対策を振り返ると、全く無防備で「今考えると、ゾッとする」。結局、2度もコロナに感染した。病院など施設内の感染症だけでなく、患者宅での感染対策はいまだ不十分だ。

当時の現場のご苦労はいかばかりだったか。

引用ばかりで恐縮だが、WMN2025年4月号「約1万7千カ所と増加傾向の訪問看護ステーション 訪問看護療養費の急増や不適切な請求事案に指導監査見直し」の ひとりごとを再掲。

今でもはっきりと覚えている。そういった、病院や施設に行くことができない方々のために、

「こういう時だからこそ、訪問系・在宅系サービスの事業者には頑張っていただきたい」

厚労省は、孤軍奮闘する、どちらかと言えば組織力としては小規模な事業体の訪問看護ST、訪問介護STのアウトリーチ力に「期待」した(するしかなかった?)。

訪問系スタッフにしてもいくら専門職とはいえ生身の人間だ。

比較的中規模・大規模な医療機関といえども、コロナ専用病棟に配属されるとなったら退職を申し出る看護師が当然出るし(家族への影響を考えて)、施設系のスタッフにしても自らは利用者と関係を持ちながら感染することは(原則として)許されず、日々検査、簡易的に抗体検査が日々行われ、陽性なら「ゼロデイ+7日」が、濃厚接触者なら何と陽性者よりも長い「ゼロデイ+8日」とか、もはや現場が回るかどうかも分からない過酷な状況だったのだ。

それを。

配置人員の観点から見ても、組織力としてはもっと脆弱な訪問系事業者に「頑張っていただきたい」だ。

利用者の中にはコロナ陽性でもケアを必要とする方もおられるし、状況は異なるが疥癬の利用者もいらっしゃる。ケアの最中は1対1なのだろうが、訪問する側は1日に5人訪問するならば、毎回防護対策に細心の注意を払い(しかも自分が感染源になることは絶対に許されない)、感染管理は当然のことながら、それでも通常以上に緊張の日々の連続だったことだろうと思料する。訪問系看護スタッフ、介護スタッフのご苦労はいかばかりだったか。

ジースが発足した現在、今度はそういう事態にはなってほしくないものだ。

医業系コンサルタントのコメントだ。

〇地域で連携をして感染対策を行うことが求められる

2024年の改定では、新型コロナウイルスのパンデミックでの経験を踏まえ、また第8次医療計画との関連から、新興感染症等の拡大時に迅速かつ柔軟な対応を行うための「ポストコロナにおける感染症対策の推進」が打ち出された。診療所や病院等の医療機関そして、調剤薬局においても、地域で連携をして感染対策を行うことが求められる。ポストコロナにおける感染対策の評価が見直され、新興感染症が発生した時や蔓延した際に、それぞれの医療機関の役割に合わせ対応することに見直された。2024年度診療報酬改定における施設基準では、①都道府県と「発熱外来の協定(第二種協定指定医療機関)」を結び、②受診歴の有無に拘らず発熱患者等を受け入れる旨を公表することが追加された。さらに、外来感染対策向上加算を算定する医療機関において、適切な感染対策を行ったうえで発熱患者等に対応した場合は発熱患者等対応加算が付いた。自院において「院内感染対策指針」の作成と「院内感染対策マニュアル」の作成は必須。さらに、研修の実施と訓練では、「感染対策向上加算1」を取得している医療機関又は地域の医師会が主催する、新興感染症の発症を想定した訓練は少なくとも年1回は参加しなければならない。

そうだった。コロナ関連で点数も新設されたのだった。

最後に患者のコメントを紹介して締めくくりとしたい。

●感染症のパンデミックは社会、経済の全てを巻き込んだ。オンラインの普及が進んだ半面、SNSによる感染者や家族、そしてコロナ患者の治療に当たった医療従事者への誹謗中傷差別を生んだことについて、自分も含めて反省していきたい。

●『のど元過ぎれば』である。コロナワクチンの無料接種もなくなり、コロナをはじめ感染症への関心はなくなってきた。国立健康危機管理研究機構が発足というニュースも「ああそうか」という感じだ。

同調圧力というのは恐ろしいものだ。当時、マスク警察とか、いろいろな警察がいたものだ。するとマスクをしないでいる人を悪者扱いしたり、他府県ナンバーの車がいるとあからさまな嫌悪感を示したり、それもこれも未知のウイルスがもたらす事象を、等身大でなく、過剰に恐れてしまうことが助長された結果だろう。

有事の際は、ジースによる正しい情報発信が広く・迅速に行われることを願いたい。

『のど元過ぎれば』か。

心情的には、今現在、コロナ感染やコロナ後遺症などと無縁な方におかれては、このような本音のご仁も結構多いのではなかろうか。

といって、緊張感を長期的に持続させていくこともなかなかに難しい。

それでも、

災難は忘れた頃にやってくる…

非常に残念ながら、この予想だけは的中してしまうのだろう。

<ワタキューメディカルニュース事務局>

ワタキューメディカルニュースの最新情報をメールで受け取れます。

下記の個人情報の取り扱いについて同意のうえ、登録フォームへお進みください。

■お客様の個人情報の取り扱いについて

1.事業者の名称

ワタキューセイモア株式会社

2.個人情報保護管理者

総務人事本部 本部長

3.個人情報の利用目的

ご入力いただいた個人情報は、WMNメール送信のために利用いたします。

4.個人情報の第三者提供について

法令に基づく場合及び本人ならびに公衆の生命・健康・財産を脅かす可能性がある場合を除き、ご本人の同意を得ることなく他に提供することはありません。

5.個人情報の取り扱いの委託について

取得した個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託することがあります。

6.保有個人データの開示等および問い合わせ窓口について

ご本人からの求めにより、当社が保有する保有個人データの開示・利用目的の通知・訂正等・利用停止等・第三者提供の停止又は第三者提供記録の開示等(「開示等」といいます。)に応じます。

開示等に関する窓口は、以下の「個人情報 苦情・相談窓口」をご覧下さい。

7.個人情報を入力するにあたっての注意事項

個人情報の提供は任意ですが、正確な情報をご提供いただけない場合、WMNの送信及び最新情報などのご案内が出来ない場合がありますので、予めご了承下さい。

8.本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得

クッキーやウェブビーコン等を用いるなどして、本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得は行っておりません。

9.個人情報の安全管理措置について

取得した個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止及び是正、その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。

このサイトは、(Secure Socket Layer)による暗号化措置を講じています。

ワタキューセイモア株式会社

個人情報 苦情・相談窓口(個人情報保護管理者)

〒600-8416 京都市下京区烏丸通高辻下ル薬師前町707 烏丸シティ・コアビル

TEL 075-361-4130 (受付時間 9:00~17:00 但し、土日・祝祭日・年末年始休業日を除く)

FAX 075-361-9060